Поликистоз легких у взрослых что это такое

Кисты легких: диагностика и лечение

А.А.Татур доктор мед.наук,

профессор 1-й кафедры

хирургических болезней БГМУ,

руководитель Минского городского

центра торакальной хирургии

В.И. Кардис, зав. хирургическим

торакальным отделением

Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда у наших родственников или знакомых при рентгенологическом или ультразвуковом обследовании выявляют полостные образования, расположенные в почках, печени, селезенке, легких, поджелудочной железе, средостении, которые принято называть «кистами». Что же такое «киста»? Под этим термином принято понимать содержащую газ или жидкость полость внутри органа округлой формы, которая снаружи ограничена различной толщины соединительно-тканной капсулой, изнутри выстлана эпителием или грануляционно-фиброзной тканью.

От кист легкого следует отличать неэпителизированные полостные воздушные образования легких так называемые «буллы», возникающие вследствие дистрофии легочной ткани с развитием очаговой эмфиземы. Иногда такие буллы могут достигать гигантских размеров и симулировать спонтанный пневмоторакс. Врожденный поликистоз или кистозная гипоплазия легких – наиболее часто встречающийся порок их развития, который в структуре врожденной бронхо-легочной патологии составляет 60-80%. В отдельных участках легкого отмечается недоразвитие или полное отсутствие респираторного отдела, где должен осуществляться газообмен, с образованием в порочно сформированных бронхах множества кистозных полостей.

Паразитарные кисты легких вызываются в основном эхинококком (Echinococcus granulosus). Паразит существует в двух формах: ленточной и личиночной. В ленточной форме он обитает в кишечнике собак, волков, лисиц, которые являются для глиста окончательным хозяином. Личиночная его форма паразитирует во внутренних органах более чем 60 видов млекопитающих (коровы, овцы, свиньи, олени и др.), а также в организме человека. Выделяясь с фекалиями пораженного животного, зародыши фиксируются на растениях или шерсти животного. Проникновение их в организм человека возможно при употреблении зараженных овощей, фруктов, воды или путем переноса яиц гельминта с шерсти, например, зараженных эхинококком собак, при несоблюдении правил личной гигиены. Легкие стоят на втором месте после печени по частоте поражения эхинококком. Эхинококкоз сегодня в связи с миграцией населения и изменением уклада жизни, уже не является редким заболеванием в нашей Республике и о нем не следует забывать.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Легочные кисты могут выявляться как у детей, так и у взрослых, поскольку кистозно-измененное легкое, его доля или сегмент является благоприятным местом для развития рецидивирующих воспалительных и дегенеративных процессов. Кисты легких небольших размеров могут протекать бессимптомно, и нередко являются диагностической находкой при рентгенологическом обследовании грудной клетки. При больших (5-6 и более см в диаметре) кистах, вследствие сдавления ими легочной ткани, постепенно появляются жалобы на боли в грудной клетке, сухой кашель, изредка продуктивный – с выделением скудной вязкой светлой мокроты без запаха. Ведущим клиническим признаком при больших кистах легких является прогрессирующая одышка, в основе которой лежит нарушение газообмена в пораженном, сдавленном кистой легком с развитием гипоксии и гипоксемии.

Кисты легких относятся к компетенции торакального хирурга, поскольку при невыполнении своевременной операции в своем течении могут способствовать возникновению рецидивирующих пневмоний и иметь очень грозные осложнения, представляющие риск для жизни больного.

ДИАГНОСТИКА

ЛЕЧЕНИЕ

В заключение следует подчеркнуть, что достигнуть выздоровления и избежать развития грозных осложнений легочных кист можно только при их своевременной диагностике и выполнении ранней операции в специализированном отделении торакальной хирургии.

Киста в лёгком. Причины, симптомы и лечение кисты в легком

1. Общие сведения

Согласно общепринятым медицинским представлениям, киста – это аномальная, не предусмотренная природой полость в какой-либо ткани или органе, заполненная газом или жидкостью. В отличие от абсцесса (герметичного гнойно-воспалительного расплавления в ткани), киста не обязательно сопровождается воспалением и клиническими симптомами; наличие такой «спокойной» кисты может длительное время оставаться неизвестным самому носителю.

Киста в легочной ткани, окруженная фиброзной и альвеолярно-эпителиальной оболочкой, в целом, соответствует всем этим характеристиками, однако, – учитывая особенности строения и функционирования органов дыхания, – обладает и собственной спецификой этиопатогенеза, клиники, течения и исхода. Кисты в легких, как правило, первично выявляются в ходе профилактического или диагностического рентген-исследования в детском или молодом возрасте, реже у взрослых и пожилых лиц. И хотя киста легкого не входит в число наиболее рапространенных пульмонологических заболеваний, это не делает его менее опасным.

2. Причины

В зависимости от происхождения и других особенностей, различают несколько вариантов легочной кисты: врожденные (истинные) и приобретенные (ложные, вторичные, ретенционные); солитарные (единичные) и множественные (легочный поликистоз), сообщающиеся с бронхами (открытые) и изолированные (закрытые). Соответственно, к формированию кисты того или иного типа могут приводить различные факторы.

Аномалии внутриутробного развития органов дыхания зачастую являются причиной формирования микрокистоза, поликистоза или т.н. гигантской легочной кисты новорожденных.

На различных этапах жизни киста может сформироваться вследствие травмы; туберкулезного или иного воспалительного (особенно абсцедирующего) процесса; бактериальной, грибковой или паразитарной инвазии; бронхоэктатической болезни, легочной эмфиземы и т.д.

3. Симптомы и диагностика

Мелкие единичные кисты в большинстве случаев существуют бессимптомно и могут быть диагностированы только в ходе инструментального исследования. Множественные и/или достаточно крупные кисты проявляются неспецифической симптоматикой в виде одышки, кашля, загрудинной боли, слабости; в случае нагноения кисты присоединяется общевоспалительная симптоматика (лихорадка, высокая температура, головная боль), а при дальнейшем утяжелении состояние может стать жизнеугрожающим (пневмо- или пиоторакс, гипертермия, интенсивный болевой синдром, кровохарканье, неукротимый кашель и пр.).

Осложненную кисту следует дифференцировать с деструктивным туберкулезом легких.

Первичное обследование при обращении с вышеупомянутыми жалобами подразумевает осмотр, аускультацию, перкуссию и рентген. Наиболее информативным диагностическим методом в данном случае является мультиспиральная компьютерная томография. В зависимости от клинической ситуации, могут назначаться также видеоторакоскопия, УЗИ, общеклинические и специальные лабораторные анализы (в частности, аллергопробы, в отдельных случаях биопсия, и т.д.).

4. Лечение

Методом выбора в лечении кисты легкого является хирургическое вмешательство; медикаментозные средства имеют значение лишь как поддерживающая и дополнительная терапия. Обычно стремятся к органосохраняющей цистэктомии, однако примерно в 30% случаев ситуация вынуждает удалять часть легкого. При тяжелых осложнениях (напр., пиопневмоторакс, т.е. прорыв кисты с истечением гнойного содержимого) очаг дренируют в сопровождении мощного антибиотического ответа.

Прогноз преимущественно благоприятный, однако наиболее тяжелые случаи результируют летально (около 5%), иногда еще до вмешательства, или заканчиваются инвалидностью (до 25%). Поэтому при появлении и особенно при быстром нарастании симптомов дыхательной недостаточности помощь должна оказываться в неотложном порядке.

Поликистоз легких у взрослых что это такое

Наряду с тем, что поликистозное поражение может быть двусторонним или захватить одно легкое, встречаются такие формы, когда процесс строго ограничен одной долей. В таких случаях рядом с совершенно здоровыми и интактными долями легкого находится доля, которая сплошь поражена поликистозным процессом до такой степени, что легочной ткани в обычном понимании совершенно не существует, хотя не во всех ее частях имеется воспалительный процесс.

В некоторых случаях отдельные кисты поликистозно измененной доли могут достигать больших размеров, и тогда они выступают на первый план. Рентгенологически обнаруживается одиночная полость, которая при присоединении инфекции частично выполняется жидкостью, имеющей горизонтальный уровень. Такое состояние нередко ведет к ошибочным диагнозам и неправильным действиям хирурга.

В туберкулезной клинике нами была осмотрена девушка 18 лет, у которой, как говорили, была обнаружена «вскрытая каверна». По поводу этой «каверны» больной произведена торакопластика. Были удалены 6 нижних ребер. Однако полость не закрылась. Встал вопрос о втором этапе тотальной торакопластики.

При осмотре оказалось, что в правом боку, на уровне VII—VIII ребра, имелось отверстие диаметром 2,5 X 2,5 см с мягкими розовыми краями, идущее в большую полость вместимостью около 0,5 литра. В стенки этой полости открывалось несколько мелких бронхиальных свищей. Был поставлен диагноз кисты легкого и больная переведена в госпитальную хирургическую клинику 1 Ленинградского медицинского института им. акад. И. П. Павлова. После соответствующей подготовки задне-боковым разрезом с иссечением свища была удалена поликистозная нижняя правая доля. Остальные обе доли полностью здоровы.

Лобэктомия была закончена, как обычно, глухим швом с дренажом из отдельного разреза. При исследовании препарата найдено, что наряду с гигантской кистой было большое количество мелких кист с тонкими стенками, из которых и состояла вся нижняя доля. Заживление первичным натяжением.

Через месяц девушка выписана здоровой. Через год чувствует себя полностью здоровой. Деформации грудной стенки нет.

В отдельных случаях кисты могут достигать громадных размеров, выполняя всю половину грудной клетки.

Такая гигантская киста наблюдалась у больного С, 15 лет, заболевание которого длительное время трактовалось как спонтанный пневмоторакс.

Действительно, в левой половине грудной клетки, которая была бочкообразно вздута, на рентгеновских снимках легочной ткани не было обнаружено. Только отдельные полоски, похожие на редкие тяжи, заставили заподозрить гигант» скую кисту.

При очередном обострении процесса в кисте появилась жидкость. При этом оказалось, что киста не только занимает всю левую половину грудной клетки, но, переходя через переднее средостение, занимает и значительную часть правой половины грудной клетки. При перемене положения жидкость, расположенная в кисте в правой половине, переливалась в кисту левой половины грудной клетки.

На операции выявилось, что левая верхняя доля кистозно изменена и состоит из нескольких крупных кист, занимающих более чем половину всей грудной клетки. Левая нижняя доля, а также лингула, которая здесь имела вид самостоятельной дольки, были рудиментарны и при раздувании хотя и имели нормальную окраску и воздушность, но по размерам не превышали обе вместе двух детских кулачков. Тем не менее пораженная доля была удалена, а эти рудиментарные доли оставлены. В послеоперационном периоде развился бронхиальный свищ, закрывшийся после активного дренажа. Оставшиеся доли расправились, увеличились в размере и сейчас выполняют большую часть левой половины грудной клетки. Мальчик понравился, вырос, деформация грудной клетки исчезла, и сейчас, спустя 3 года после операции, он полностью здоров.

Всего под нашим наблюдением находилось 12 человек, у которых был поставлен диагноз поликистозного легкого. Из них с двухсторонним поражением было 2 человека, односторонним — 10. Из 10 больных с односторонним поражением всего легкого было 2 человека, двух долей — 2 человека, одной доли — 5 человек, сегмента — 1 человек.

Им были произведены следующие операции: перевязка легочной артерии — 2 человека (с одним смертельным исходом); резекция 2 долей — 1 человек (со смертельным исходом); лобэктомий — 5, вылущение кисты—1; пневмотомия и дренаж—1.

Операция пневмотомии, а по существу вскрытие и дренирование кисты, была произведена у больного с гигантской кистой верхней доли правого легкого, которая была заполнена нагноившимся секретом и вызывала тяжелую интоксикацию у больного. Предпринимать большую операцию было невозможно. Мы ограничились установлением дренажа. Больной настолько поправился, что не захотел оперироваться и выписался в хорошем состоянии.

Кистозная гипоплазия лёгких – это врождённая патология дыхательной системы, характеризующаяся недоразвитием альвеолярной ткани и сосудистой сети в сочетании с кистоподобными расширениями дистальных бронхиол и (или) субсегментарных бронхов. Проявляется постоянным кашлем с отхождением мокроты, рецидивирующими гнойно-воспалительными процессами в кистозно-изменённом участке лёгких, признаками хронической интоксикации и дыхательной недостаточности. Диагностируется с помощью лучевых и эндоскопических методов исследования респираторного тракта. Радикальным лечением является хирургическое удаление поражённой части лёгкого.

МКБ-10

Общие сведения

Кистозная гипоплазия (поликистоз, врождённая кистозная мальформация, кистозно-аденоматозный порок) лёгких по частоте встречаемости занимает первое место среди всех аномалий развития бронхолёгочной системы. По данным современных авторов медицинских статей по пульмонологии, эта патология выявляется в 9-14 случаях на 100 000 новорождённых, её удельный вес среди врождённых пороков органов дыхания составляет 60-80%. У 4-30% пациентов кистозная гипоплазия одного лёгкого сочетается с агенезией второго, трахеопищеводными свищами, диафрагмальными грыжами, а также с аномалиями развития других органов и систем. Порок чаще выявляется у лиц мужского пола. Описаны случаи семейного поликистоза лёгких.

Причины

Кистозная гипоплазия лёгких развивается в результате воздействия неблагоприятных экзогенных и эндогенных факторов в период эмбрионального развития. Начиная с 3-4 недели гестации, под влиянием этих факторов возникают отклонения во взаимодействии зачатка трахеи с окружающей мезенхимой, с 6 недели замедляется рост и деление бронхов, позднее нарушается формирование респираторного отдела. Причины первичного поликистоза не изучены. Матери новорождённых с таким пороком обычно здоровы, другие врождённые дефекты у младенцев отсутствуют. Вторичная гипоплазия развивается на фоне следующих отклонений течения беременности и аномалий плода:

Прочими предпосылками к возникновению лёгочного поликистоза могут служить некоторые пороки кардиоваскулярной системы, при которых существенно уменьшается объём крови, циркулирующей по малому кругу. Отсутствие дыхательных движений у плода из-за патологии нервно-мышечной проводимости также не позволяет полноценно расти и делиться бронхам, формироваться альвеолярной ткани.

Патогенез

Недоразвитие паренхимы и сосудов лёгких приводит к викарному расширению бронхов. Их неполноценные стенки, не имеющие хрящевых пластинок, растягиваются, образуя тонкостенные полости. При верхнедолевой локализации кистозной мальформации возникает хронический эндобронхит нижележащих отделов респираторного тракта с последующим образованием вторичных бронхоэктазов. Присоединение инфекции и нарушение дренажной функции бронхов становится причиной рецидивирующих воспалительных и нагноительных процессов в гипоплазированном участке органа. Постепенно воспаление распространяется на здоровые ткани.

Чаще патологические изменения выявляются в одном лёгком. Они занимают часть лёгочной ткани, долю или целый орган. Кистозная гипоплазия может располагаться мозаично, здоровая паренхима чередуется с изменёнными участками. Макроскопически поверхность такого участка лёгкого выглядит мелкобугристой, покрывающая её плевра истончена и лишена угольного пигмента. На разрезе обнаруживаются многочисленные тонкостенные выстланные мерцательным эпителием кисты диаметром от 5 до 20 и более мм.

Классификация

Различают три гистологических типа кистозной мальформации лёгких. Первый вариант характеризуется наличием крупных (более 2 см в диаметре) полостей, между которыми могут находиться нормальные альвеолы, и благоприятным течением болезни. Второй гистотип представлен среднего размера (около 1 см) кистами с деформированными альвеолами и бронхиолами между ними. Часто сочетается с другими врождёнными дефектами. Прогноз при третьем типе гипоплазии плохой, присутствует обширный участок незрелой альвеолярной ткани с множественными мелкими кистозными образованиями. По клиническому течению в практической пульмонологии выделяют следующие формы патологии:

Симптомы

Сроки появления первых клинических проявлений зависят от объёма поражения лёгких и гистологического типа мальформации. Обширные двусторонние процессы и выраженная незрелость альвеолярной ткани приводят к рождению детей с острой дыхательной недостаточностью. Наличие небольшого участка кистозно гипоплазированной ткани 1 типа может протекать бессимптомно. В остальных случаях заболевание чаще манифестирует в детском или юношеском возрасте после перенесённой респираторной инфекции или пневмонии.

Основным симптомом болезни является продуктивный кашель. Количество выделяемой мокроты варьируется от 50 до 200 и более мл в течение суток и зависит от тяжести течения патологии. Отделяемое может быть слизистым, слизисто-гнойным или гнойным. В тяжёлых случаях обильно (более 200 мл в сутки) откашливается жёлто-зелёная мокрота с неприятным гнилостным запахом. Периодически наблюдается кровохарканье. В фазе обострения отмечается усиление кашля и увеличение объёма патологического бронхиального секрета, присоединяется субфебрильная или фебрильная лихорадка, общая слабость, снижается аппетит.

Одышка возникает при среднетяжёлом течении процесса. Вначале она появляется только при физической нагрузке, позднее беспокоит больных в состоянии покоя. Дети с тяжёлой формой гипоплазии отстают в развитии. Тотальное поражение лёгкого сопровождается деформациями грудной клетки, уплощением её половины и отставанием в акте дыхания. При длительном течении заболевания с частыми затяжными обострениями нередко наблюдаются деформации дистальных фаланг пальцев по типу барабанных палочек.

Осложнения

В 10% случаев кистозная гипоплазия лёгких заканчивается внутриутробной гибелью плода и мертворождением. Респираторный дистресс-синдром встречается у 30% новорождённых с этим пороком развития. У остальных заболевание протекает относительно благоприятно. Среди осложнений первое место по частоте занимает пневмония, реже наблюдаются пневмо- и гемотораксы, появление новообразований. Без лечения в ряде случаев развивается хроническая респираторная недостаточность, формируется лёгочное сердце.

Диагностика

Осмотр и физикальное исследование пациента с лёгким или среднетяжёлым течением патологии информативны только во время обострения. При тяжёлой форме врождённого порока у больного ребёнка наблюдается задержка физического развития, деформации грудной клетки и гипертрофическая остеоартропатия ногтевых фанг пальцев. Кожные покровы обычно бледные, присутствует акроцианоз. У детей раннего возраста синеет носогубный треугольник.

Перкуторно иногда определяется притупление лёгочного звука в проекции вторичного воспалительного процесса. При аускультации дыхание бывает ослабленным или жёстким, над крупными полостями или бронхоэктазами – амфорическим. Патогномоничным признаком является симптом «барабанной дроби» – выслушивается обилие звучных разнокалиберных влажных хрипов со стороны порочно развитого органа. При обострении к аускультативной картине присоединяются сухие и крепитирующие хрипы. Окончательный диагноз устанавливается на основании следующих методов исследования:

Лечение

Для предотвращения дальнейшего распространения нагноительного процесса на здоровые органы часть лёгкого с кистозными изменениями подлежит оперативному удалению. Плановое хирургическое вмешательство осуществляется во время ремиссии. В зависимости от распространённости процесса выполняется резекция лёгкого, лоб- или пульмонэктомия. При наличии вторичных изменений в соседних бронхах возможны комбинированные операции, в ходе которых производится лобэктомия с одномоментной резекцией части соседней доли или экстирпацией бронхов с бронхоэктазами.

При распространённом двустороннем процессе, сопутствующей тяжёлой ХОБЛ хирургическое лечение становится невозможным. В таких случаях назначается комплексная консервативная терапия. С санационной целью осуществляется бронхоальвеолярный лаваж, постуральный дренаж, назначаются ингаляции бронхолитиков и кортикостероидов, физиотерапевтические процедуры и массаж. При обострениях применяются антибактериальные препараты.

Прогноз и профилактика

Кистозная гипоплазия лёгких второго и третьего гистологических типов протекает неблагоприятно. Из-за незрелости респираторной системы и сопутствующих тяжёлых пороков других органов дети с такой патологией часто рождаются мёртвыми или погибают в раннем возрасте. Прогноз для пациентов с поликистозом 1 типа относительно благоприятный. Своевременное хирургическое вмешательство даёт хорошие результаты. Адекватная консервативная терапия в 70% случаев приводит к улучшению и стабилизации состояния. Без лечения дыхательная недостаточность постепенно прогрессирует, становится причиной инвалидизации больного.

Первичная профилактика поликистоза лёгких не разработана. В качестве превентивных мер беременной женщине следует вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендации наблюдающего её акушер-гинеколога. Пренатальный УЗИ-скрининг позволяет своевременно выявить аномалии развития плода и определить тактику дальнейшего ведения беременности и родов, установить необходимость хирургического лечения в период новорождённости. Пациент с кистозной мальформацией лёгких подлежит диспансерному наблюдению у врача-пульмонолога, ежегодной сезонной вакцинации против респираторных инфекций.

Кисты и кистоподобные образования легких

Согласно рекомендациям Номенклатурного комитета Флейшнеровского общества (Glossary of Terms for CT of the lungs: Recommendations of the Nomenclature Committee of the Fleischner Society) под термином «киста» патоморфологически понимается полость округлой формы, выстланная внутри эпителием или фиброзной тканью, содержащая газ или жидкость.

Происхождение ложных кист разное. Они могут возникать вследствие травмы, некоторые представляют собой заключительную фазу абсцедирования или санированные каверны. Стенка их на ранних стадиях развития представлена компримированной легочной паренхимой, позднее развивается фиброзная капсула: подобные полостные образования не имеют эпителиальную выстилку, характерную для истинных кист. Особую разновидность полостных воздушных образований легких представляют буллы, возникающие или вследствие дистрофии легочной ткани, или по причине клапанного механизма. Существуют кистозные бронхоэктазы, имеющие либо врожденный, либо приобретенный характер.

В клинической практике бытует необоснованное представление, будто большинство кистозных образований имеет врожденный характер. Это связано прежде всего с недостаточно ясным представлением о патогенезе и морфологических проявлениях многих органных и системных заболеваний.

Среди патологоанатомов распространено представление, согласно которому кистозная гипоплазия легкого возникает в результате остановки развития бронхов на том или ином уровне. При этом расширенные слепые концы пневмомер превращаются в кисты. При кистозной гипоплазии разветвления кист относятся к различным генерациям бронхов, что придает врожденным кистам большое сходство с приобретенными бронхоэктазами. Из этого делается вывод, что кистозно-измененные бронхи не останавливаются в своем развитии, а придают органо- и гистогенезу извращенный характер. При этом изменения в одном и том же легком неравномерны, а порочно развитые бронхи и респираторные отделы сочетаются с нормально развитыми.

Ряд авторов относят к истинным кистам только бронхиальные полости, причем лишь те, в которых приводящий бронх облитерирован или сужен. На этом основании истинные легочные кисты рассматриваются как разновидность ретенционных или вентильных бронхоэктазов с полной или частичной обструкцией дренирующего их бронха.

Действительно, ретенционные кисты, возникающие на почве врожденной или приобретенной обструкции бронха. по морфологии близки к истинным врожденным кистам или бронхоэктазам. Истинная киста по существу является ретенционным бронхоэктазом.

Среди пороков развития легких наибольшее значение придается бронхогенным кистам и локализованной эмфиземе легких по причине частых осложнений, трудностей диагностики и лечения, а также вследствие высокой летальности больных По данным Л.Новокрещенова с соавт. (1987) бронхогенные кисты и врожденная локализованная эмфизема легких составляют 2% по отношению ко всем видам хирургической патологии легких в детской клинике. Основными осложнениями врожденных кист, требующих неотложного оперативного вмешательства являются нагноения и напряженные кисты, представляющие угрозу для жизни ребенка.

Различия морфологической структуры стенки и ее эпителиальной выстилки, по мнению Л.Гудовского с соавт. (2001), обусловлены уровнем бронхиального дерева, на котором сформировался этот порок. Кисты, связанные, с бронхами проксимальных генераций, имеют эпителиальную выстилку верхних отделов трахеобронхиального дерева, а кисты, возникающие из бронхов терминальных генераций, выстланы кубическим или уплощенным кубическим эпителием. По данным А.Бобкова (1991), строение истинных кист в общем соответствует строению бронхов, за одним важным исключением: в стенках кист, расположенных на уровне хрящевых бронхов, хрящевые пластинки встречаются редко или вовсе отсутствуют. В бронхоэктазах они сохранены. При кистозной гипоплазии количество генераций бронхов уменьшено, на периферии кистозно расширенные бронхи могут оканчиваться слепо. При бронхоэктазах всегда имеется связь бронхов с респираторными отделами. А.Бобков считает, что бронхоэктазы на уровне субсегментарных бронхов, а нередко и в следующих генерациях имеют цилиндрическую форму. Мешотчатые бронхоэктазы встречаются обычно на уровне более мелких бронхов, в которых хрящевой каркас слабо развит или отсутствует.

Патологоанатомы при описании кистозной трансформации легких врожденного генеза неизменно отмечают сочетание изменений полостного характера с воспалением и пневмосклерозом. В связи с этим морфологически картина практически неотличима от бронхоэктатической болезни с карнификацией окружающей легочной ткани. В оценке генеза бронхоэктатической болезни играет роль не столько наличие фактографического материала, сколько устойчивая концепция авторов. Те, кто считает поражение легкого следствием его гипоплазии, относят деформацию легочно-бронхиальных структур к аномалии развития. Уменьшение объема пораженных сегментов легкого, по их мнению, связано не с ателектазом или пневмосклерозом, а с гипоплазией бронхов и легочной ткани. Между тем перенесенные в раннем детском возрасте деструктивные пневмонии могут в конечном счете приводить к таким же изменениям. Дифференцирование врожденных и приобретенных бронхоэктазов в зоне воспаления и карнификации легочной ткани на фоне воспаления возможно только на основании анамнеза. Отсутствие в анамнезе тяжелой неразрешившейся пневмонии в раннем детском возрасте скорее говорит о врожденном характере изменений.

Трудность классифицирования пороков развития легкого в значительной мере связана с многообразием вариантов патологического развития легочной ткани, наличием многочисленных переходных состояний с преобладанием кистозного или фиброзного компонентов.

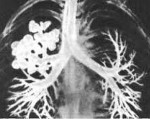

Много неясного связано с так называемым поликистозом легкого. Множественные воздушные полости в легком могут быть как врожденного, так и приобретенного характера. Врожденный поликистоз легкого иногда трудно отличить от однолегочной или однодолевой эмфиземы, при которой пораженное легкое представлено множественными буллами, очень схожими с воздушными кистами. В подобных случаях следует учитывать, что при поликистозе врожденного характера наблюдается сочетание воздушных кист с гипоплазией бронхов в виде их деформации, сужения, полной обструкции и наличием бронхоэктазов. Полостные образования при буллезной эмфиземе представляют собой вздутия дистальных отделов бронхиоло-альвеолярного аппарата. Кроме того, следует учитывать, что при врожденной гипоплазии всегда имеет место уменьшение объема пораженного легкого. К сожалению, обычная рентгенография и линейная томография не в состоянии дать полную характеристику всех легочно-бронхиальных структур. Более полную картину дают бронхография и компьютерная томография.

В последнее время все большее внимание исследователей привлекает своеобразное заболевание, так называемый врожденный кистозный аденоматоз. Болезнь носит врожденный характер, но проявляется как у детей, так и у взрослых. Этиология заболевания неизвестна, клинические проявления разнообразны, исход заболевания непредсказуем. Морфологическим субстратом болезни являются аденоматоидная пролиферация альвеол и терминальных бронхиол и прогрессирующее развитие кист.

Полостные образования, похожие на кисты, нередко возникают при стафилококковых пневмониях. Воздушные кистовидные образования наблюдаются при попадании в легкое септических эмболов. Это особенно характерно для метастатической деструктивной стафилококковой пневмонии.

Для стафилококковых пневмоний характерна склонность к деструкции с образованием одиночных или множественных полостей. В связи с этим по отношению к стафилококковым пневмониям нередко применяют термин «стафилококковая деструкция легких». Высокая частота деструкции при стафилококковых пневмониях объясняется тем, что патогенные стафилококки вырабатывают большое количество протеолитических ферментов (некротоксин, плазмокоагулаза, гиалуронидаза), вызывающие некроз пораженных тканей.

В зависимости от пути проникновения инфекции стафилококковые пневмонии подразделяют на первичные самостоятельные или аэрогенные и вторичные септические, гематогенные. Источником сепсиса могут быть фурункулы различной локализации, гнойные заболевания кисти и пальцев, остеомиелит, криминальный аборт, послеоперационные и послеродовые осложнения.

В клинической картине септической метастатической пневмонии доминируют явления сепсиса. Типичные для пневмонии физикальные данные в подобных случаях отсутствуют. При рентгенологическом исследовании в легких определяются множественные инфильтраты с быстрым распадом, образованием гнойников и воздушных полостей. Характерна динамичность рентгенологической картины в процессе наблюдения, быстрое обратное развитие полостей и появление новых инфильтратов и новых полостей.

Попавший в легкое гнойный эмбол вызывает в нем воспалительный инфильтрат, который быстро распадается, возникшая полость также быстро очищается и либо исчезает в течение нескольких дней, либо превращается в воздушную кисту, которая, просуществовав несколько недель, бесследно исчезает.

Деструкция при стафилококковой пневмонии носит разнообразный характер. В одних случаях наблюдается типичное абсцедирование с обширным некрозом легочной ткани, часто с прорывом в плевральную полость и формированием пиопневмоторакса, в других случаях в легких появляются единичные или множественные кистоподобные воздушные полости.

На месте очага деструкции формируется полость, размеры которой быстро превышают размеры некроза. Это явление объясняется эластичностью и ретрактильностью легочной ткани. Формирование стафилококковой полости в эластичном каркасе легочной ткани можно сравнить с расползающимся дефектом в капроне или натянутой тонкой резиновой пленке.

До появления компьютерной томографии ведущее значение в диагностике полостных образований легких играла традиционная рентгенография, линейная томография и бронхография. Однако возможности указанных методов в диагностике полостных образований весьма ограниченны. Обнаружение воздушных полостей в легких зависит от их размеров, локализации, наличия более или менее выраженной рассеивающей среды и многих других факторов. При наличии выраженного пневмосклероза буллезные вздутия и трансформация легкого сотового характера на рентгенограммах практически не выявляются.

Компьютерная томография значительно обогатила наши представления о частоте, характере полостных образований в легких и их роли в диагностике различных заболеваний. С появлением КТ, особенно спиральной высокоразрешающей, полостные образования в легких стали выявляться гораздо чаще. Причем проблема полостных образований легких приобрела особое значение в плане их дифференциальной диагностики, патогенеза, и понимания сущности тех заболеваний, на фоне которых они развиваются.

Полостные образования кистозного характера нередко возникают в легких после тупой травмы грудной клетки. Многие авторы отмечают, что кисты травматического генеза часто пропускаются при обычной рентгенографии, особенно при исследовании в горизонтальном положении пациента. Компьютерная томография позволяет выявить подобные изменения практически во всех случаях.

Воздушная полость в легком может возникнуть в результате клапанного механизма, когда во время вдоха воздух входит через суженный по каким-то причинам бронх, а во время выдоха он не выходит из замкнутого пространства. Вентилируемый таким клапаном участок легкого вздувается, в результате возникает полость, заполненная воздухом. Вздутие более или менее ограниченного участка легочной ткани на фоне клапанного механизма получило название симптома воздушной ловушки (air trap). Такой механизм развития воздушных кист создается при болезнях малых дыхательных путей, например при облитерирующем бронхиолите, или может возникать на фоне практически неизмененной легочной ткани.

Клапанный механизм является причиной развития напряженных кист, которые могут достигать гигантских размеров. В таких случаях они нередко симулируют спонтанный пневмоторакс. Напряженные кисты независимо от размеров могут лопаться и вызывать пневмоторакс.

Периацинарная (перилобулярная, парасептальная) эмфизема легких характеризуется развитием очагов эмфизематозно измененной легочной ткани, прилежащей к уплотненной соединительнотканной перегородке или к плевре, идущей вдоль крупных бронхов, артерий и вен к плевре. Ее развитие чаще всего связано с рубцовыми изменениями в легких. При центриацинарной (центрилобулярной) эмфиземе изменения развиваются в первую очередь в центральной части ацинуса, что соответствует респираторным бронхиолам, которые окружены неизмененными или малоизмененными альвеолами по периферии ацинуса. Подобный тип эмфиземы характерен для идиопатического фиброзирующего альвеолита, саркоидоза, пневмокониоза, токсико-химического пневмосклероза, хронической неспецифической интерстициальной пневмонии, хронического гематогенного туберкулеза. При этом происходит диффузное уплотнение легкого за счет развития фиброзной ткани вокруг долек и между дольками, перибронхиально и периваскулярно. Легочная ткань внутри ячеистых фиброзных структур вздувается, межальвеолярные перегородки лопаются, вследствие чего образуются крупные воздушные пузыри. Такая картина носит название буллезной эмфиземы.

Диффузная пролиферация фиброзной ткани ведет к деформации и перестройке архитектоники легочного рисунка по сетчатому типу, происходит мелко- и крупноячеистая трансформация легочного рисунка. Утолщенные межальвеолярные, периацинарные и междольковые перегородки охватывают эмфизематозно вздутые дольки и ацинусы, напоминающие пчелиные соты: формируется картина так называемого сотового легкого. Эмфизематозное вздутие преобладает в периферических отделах легких. В этих случаях вся легочная ткань периферического слоя легкого приобретает пенистый или пористый вид с множеством мелких пузырьков диаметром около 10 мм, разделенных фиброзными перегородками.

Английским термином «еnd-stage lung» обозначается состояние легких с определенными патоморфологическими и рентгенологическими изменениями, характеризующееся распространенной кистозной трансформацией легочной паренхимы с исчезновением альвеолярных перегородок и замещением легочной паренхимы множественными тонкостенными полостями (кистами) различного размера. Кистозное легкое развивается как заключительная фаза многих болезней, природа которых в большинстве случаев не установлена. Еnd-stage lung представляет собой заключительный этап стереотипной тканевой реакции, развивающейся в ответ на воздействие различных повреждающих агентов.

Ведущим клиническим признаком подобных состояний является прогрессирующая одышка, в основе которой лежат нарушение газообмена в легких, гипоксия и гипоксемия.

Картина легких при еnd-stage lung во многих случаях непатогномонична, однако высокоразрешающая компьютерная томография при учете преимущественной локализации изменений легких, а также всех прочих составляющих болезни во многих случаях все же позволяет установить специфический диагноз. В дифференциальной диагностике диффузных поражений легких придается большое значение локализации процесса.

В группе больных с картиной «пчелиных сот» наиболее часто имеет место идиопатический фиброзирующий альвеолит. При идиопатическом легочном фиброзе, по мнению многих авторов, изменения преобладают в базальных отделах легких, при асбестозе диффузный пневмосклероз и картина «пчелиных сот» сочетается с диффузным утолщением плевры и наличием плевральных бляшек, при саркоидозе фиброзно-кистозные изменения преобладают в прикорневых зонах. Для гистиоцитоза Х характерна локализация изменений в верхних и средних легочных полях.

Таким образом, буллезная эмфизема не является особой формой эмфиземы. Тонкостенные буллы могут образовываться при любой форме эмфиземы общего или локального характера, при многих диффузных заболеваниях легких. Клиническое значение этой формы эмфиземы заключается в том, что буллы, достигая значительных размеров, могут лопаться, вследствие чего нередко развивается пневмоторакс.

Особую категорию представляют множественные воздушные полости дистрофического, деструктивного характера при различных заболеваниях гранулематозного и воспалительного неспецифического инфекционного или неизвестного генеза.

Диффузная буллезно-кистозная трансформация легких присуща практически всем заболеваниям, в основе которых лежат гранулематозные процессы и пневмосклероз. Сюда включают ревматизм, гистиоцитоз X, пневмокониозы, лимфоцитарную интерстициальную пневмонию, гранулематоз Вегенера, лимфангиолейомиоматоз, некоторые инфекционные заболевания, включая септические метастазы, парагонимоз, кокцидиомикоз, пневмоцистную пневмонию, обычную интерстициальную пневмонию, десквамативную интерстициальную пневмонию эмфизему, респираторный бронхиолит, подострый аллергический пневмонит и др.

Многие авторы указывают, что для гистиоцитоза характерна мелко- и крупнокистозная трансформация легких, которую трудно отличить от центрилобулярной эмфиземы. Считается, что для центрилобулярной эмфиземы в КТ-изображении характерно обнаружение центрилобулярной артерии в виде маленького узелка в центре кисты.

В литературе опубликовано довольно много сообщений об изменениях легкого буллезного характера при пневмоцистной пневмонии как при наличии иммунодефицитного синдрома, так и без него. Полагают, что причиной развития буллезной дистрофии легкого при пневмоцистной пневмонии является выделение избыточного количества лейкоцитарной эластазы, ведущей к разрушению тканевого эластина.

Клинически ЛАМ проявляется прогрессирующей одышкой, рецидивирующим спонтанным пневмотораксом, хилоторакcом, хилезным асцитом и абдоминальными ангиомиолипомами. Обычными экстрапульмональными явлениями при лимфангиолейомиоматозе считаются ретроперитонеальная аденопатия и почечные ангиомиолипомы.

Главными рентгенологическими признаками ЛАМ на обычных рентгенограммах является диффузное усиление легочного рисунка сетчатого характера, а также увеличение объема легких. Многие авторы указывают, что наиболее характерным морфологическим признаком ЛАМ является кистозная трансформация легких, которая обычно выявляется на компьютерных томограммах. Кисты бывают двух типов: мелкие множественные типа «сотового легкого» и крупные кисты, присущие буллезной эмфиземе. Толщина стенки кисты не превышает 2 мм, причем стенка кист выявляется не всегда и не на всем протяжении.

Окружающая легочная ткань часто не изменена. Однако сочетание фиброзных и кистозных изменений не противоречит диагнозу лимфангиолейомиоматоза. Таким образом, рентгенологическая картина лимфангиолейомиоматоза непатогномонична. Ведущим рентгенологическим признаком этого заболевания является образование множественных тонкостенных воздушных полостей буллезного типа.

Многие авторы отмечают большие трудности дифференцирования лимфангиолейомиоматоза с другими диффузными поражениями легких, в частности с гистиоциматозом Х, в связи с чем в целях окончательной диагностики считают необходимой биопсию легкого.

Некоторые исследования показывают, что легочные кисты уменьшаются в объеме во время выдоха, что свидетельствует о наличии связи кист с воздухоносными путями. В связи с этим рекомендуется выполнять компьютерную томографию во время глубокого вдоха и выдоха. Некоторые авторы считают, что изменение размеров воздушных образований в легких во время респираторной пробы характерно для кистозных бронхоэктазов, в отличие от субплевральных булл.

Павел ВЛАСОВ,

профессор.

Кафедра лучевой диагностики Института повышения квалификации Федерального управления «Медбиоэкстрем» при МЗ РФ.

Григорий КАРМАЗАНОВСКИЙ, профессор.

Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН.