Поэма гаврилиада о чем

Автор, Александр Сергеевич Пушкин, делает обращение к красивейшей девушке, земную красоту которой он очень хочет сохранить. Но мир состоит из мгновений и мимолетностей. Не судьба и это автор понимает.

Главными героями произведения являются девушка Мария и ее супруг. Они являются очень ироничными и гротескными. Пушкин представил перед читателями деву очень соблазнительной, веселой. Ее мужа, словно старика, который абсолютно ничем не интересуется. Даже свой прекрасный цветок он не поливает. Цветок – это типа Мария.

Точно Бог, который спустился с горы Олимп, сошел со своего стула, на котором сидит и правит, сходит и влюбляется в красавицу с Земли. Он приходит к Марии, но не в виде святого духа, а как красивый, мускулистый, соблазнительный мужик. Он высокий, симпатичный, манящий и хороший. А еще его окружают яркие облака. Девушка, конечно, впечатляется его внешностью и мощностью. Кроме того, небесное божество сыпет ей комплименты и захваливает. Он говорит ей, что из всех земных красавиц, он выбрал именно ее за ее чарующую внешность. Ну, так он думал тогда.

Божеству полюбилась Мария, оно теперь грезит лишь о ней одной. Небеса ему тесны. На них нет места для него. Они наскучили ему.

Но с земной красавицей тоже нелегко наладить отношения. У небесного божества появился соперник – это сатана. Он тоже появляется девушке и говорит, что был всегда рядом с нею, не покидал ее. Бес хочет стать ее хозяином.

Тут в игру вступает Гавриил. Он чересчур самовлюбленный для архангела. Его раздражало посыльничество у божества. Тут появился шанс показать всю свою мощь и сил. Он удержал Марию от союза с дьяволом. Тут происходила драка. Кто-то тянул кого-то за волосы, кто-то странно бился. Тут Пушкин постоянно использовал иронию. История заканчивается тем, что дьявол «получил по шапке» от Гавриила.

Мария радовалась, что Гавриил победил, потому поцеловала его.

В итоге, у ребенка, который носит Мария, всего три отца – это божество, дьявол и архангел.

Также читают:

Рассказ Гаврилиада (читательский дневник)

Популярные сегодня пересказы

Главный герой произведения – Ефим Озеров, солдат, которого демобилизовали во времена восстановления колхозов. Он был выбран на собрании главным секретарем колхоза, под его руководством трудились бедные

Русская народная сказка Колобок, конечно, имеет поучительный смысл, а потому имеет аналоги в фольклоре не только русском, но и многих других стран.

Сказка о том, как старик со старухой живут рука об руку. Для полного семейного счастья им не хватает лишь детей. От скуки и одиночества, пеленают в избе маленькую колодочку и успокаивают, будто малое дитя.

Жанровая направленность произведения позволяет отнести его к разряду небольшого рассказа, главная тема которого заключается в демонстрации человеческой бескомпромиссной свободы, которая порой обуславливает наступление гибели.

Гавриилиада

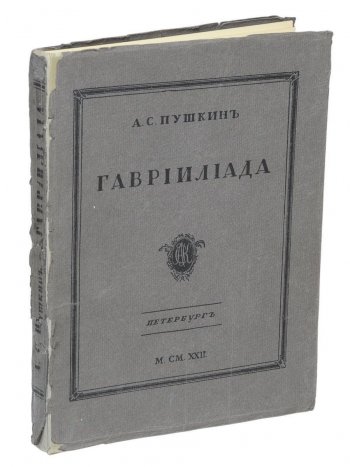

Гавриилиада (в некоторых ранних изданиях, в том числе первых полных российских, 1918—1922, ошибочно: Гаврилиада) — поэма Пушкина, пародийно-романтически обыгрывающая сюжет Евангелия о Благовещении; главный персонаж — архангел Гавриил. С христианской точки зрения является кощунственной.

Содержание

История поэмы

Пушкин в молодости скептически относился к религиозным ценностям и написал несколько «кощунственных» стихотворений. Например, «Ты богоматерь, нет сомненья» он написал в возрасте 27 лет. Репутация «афея» (атеиста) неоднократно доставляла поэту неприятности.

«Гавриилиада» написана 22-летним Пушкиным в апреле 1821 года в Кишинёве. Автограф поэмы до нас не дошел. Сохранился лишь план некоторых эпизодов, написанный Пушкиным в Бессарабии 6 апреля 1821 года.: «Святой дух, призвав Гавриила, описывает ему свою любовь и производит в сводники. Гавриил влюблен. Сатана и Мария». Имеются также наброски введения или посвящения, обычно относимые к замыслу «Гавриилиады».

Как произведение совершенно непозволительное по цензурным условиям того времени, некоторое время оно было известно только в узком кругу друзей Пушкина, но уже начиная с лета 1822 года стало расходиться в списках. Вяземский, посылая 10 декабря 1822 года А. И. Тургеневу значительный отрывок из «Гавриилиады», написал: «Пушкин прислал мне одну свою прекрасную шалость».

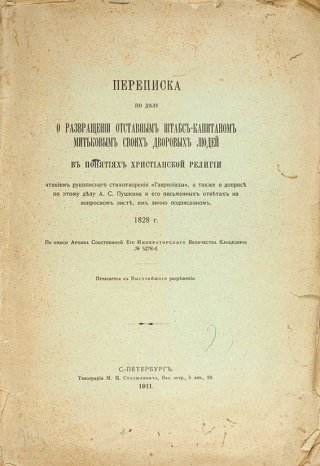

В 1828 году по доносу дворовых отставного штабс-капитана Митькова, имевшего у себя список «Гавриилиады», митрополит Серафим (Глаголевский) довел до сведения правительства о существовании поэмы. После этого началось дело по распоряжению Николая I. В предыдущем году уже проводилось одно расследование по поводу стихов Пушкина, с допросом поэта — ему инкриминировался не пропущенный цензурой отрывок из стихотворения «Андрей Шенье», к которому саратовский студент А. Ф. Леопольдов приписал название «На 14 декабря». Несмотря на то, что поэт во время допросов вполне искренне продемонстрировал, что отрывок из «Андрея Шенье» изображает события Великой французской революции и никак не связан с восстанием декабристов, Пушкин был оставлен под полицейским надзором.

По делу о «Гавриилиаде» Пушкина вызвали и допрашивали во Временной верховной комиссии, действовавшей как исполнительный орган на период отсутствия Николая (который был на войне с Турцией). К возникшей угрозе Пушкин относился вполне серьёзно, судя по письмам и стихотворениям, ощущал перспективу ссылки или даже смертной казни («Снова тучи надо мною собралися в тишине…», «Вы ль вздохнёте обо мне, если буду я повешен?»).

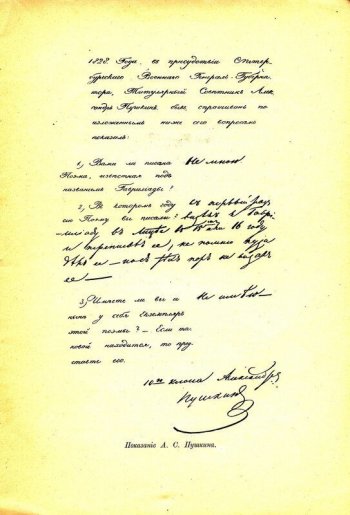

« Будучи вопрошаем Правительством, я не почитал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной. — Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего Государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1817 году.

Повергая себя милосердию и великодушию царскому есмь Вашего Императорского Величества верноподанный

Александр Пушкин.

2 октября 1828. С. Петербург.»

По словам В. Ф. Ходасевича, после Февральской революции в архивах императора было найдено собственноручное письмо, содержащее «краткое, но чистосердечное признание Пушкина», но оно было выкрадено неким известным пушкинистом, чьего имени Ходасевич в печати не сообщил.

Независимо от подлинности копии, по-видимому, Пушкин действительно признался царю в своём авторстве, потому что следствие, начавшееся в июне, было прекращено 31 декабря того же года резолюцией Николая I: «Мне дело подробно известно и совершенно кончено». В своих творческих бумагах Пушкин сделал краткие записи о своём «письме к Царю» (2 октября) и о приезде петербургского генерал-губернатора П. А. Толстого, передавшего ему устно сообщение от государя.

В поздние годы Пушкин не любил упоминаний о «Гавриилиаде», что могло быть связано как с изменившимся отношением поэта к религии, так и с судебной историей 1828 года. Из воспоминаний А. С. Норова: [3]

Дело было года за два до женитьбы Пушкина на Наталье Николаевне. Встретившись с ним, Пушкин дружески его обнял. Присутствовавший при этом В. И. Туманский сказал: «А знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму». «Нет, — возразил Пушкин, — я этого не знал, а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг. А вот ты, восхищающийся такою гадостью, как моя неизданная поэма, настоящий мой враг».

Впоследствии сюжет с писателем, отказывающимся от авторства «преступной поэмы», был использован Пушкиным в мистификации «Последний из свойственников Иоанны д’Арк», написанной в январе 1837 г. незадолго до дуэли с Дантесом (таким образом, она оказалась последним его произведением). В этом тексте Вольтер отрекается от авторства «Орлеанской девственницы», испугавшись дуэли с потомком брата Жанны д’Арк.

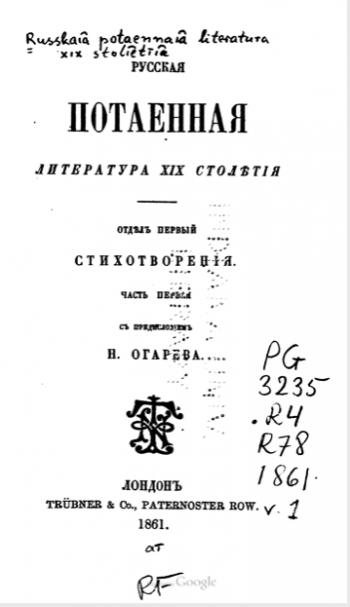

Первоиздания

Первая публикация поэмы (на основе не вполне исправного списка) была в Лондоне (Н. П. Огарёв, Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861). За ним последовали анонимное заграничное издание 1898 года и берлинское издание Гуго Штейница (1904).

В России до 1917 года печатались лишь отрывки из «Гавриилиады», не связанные с евангельским сюжетом и под изменёнными названиями:

Несколько дополнительных фрагментов были опубликованы в «Русском архиве» (1881) и «Остафьевском архиве» (1899, т. 2). Вышеуказанные отрывки перепечатались всеми издателями Пушкина по тексту Ефремова, но даже в изданиях Морозова, Венгерова и академическом (1916) воспроизводится только небольшая часть текста поэмы.

В 1908 г. издатель А. И. Маслов напечатал в Москве, в типографии А. Поплавского, небольшую книгу под названием «А.С. Пушкин. Стихотворения, не изданные в России», в которой содержались, в частности, отрывки из «Гаврилиады». Но весь напечатанный тираж книги был немедленно арестован еще в типографии, и специальным постановлением Совета министров было приказано его уничтожить. Владельцу типографии А.Поплавскому удалось выкрасть единственный экземпляр, и то не в целом, а уже в «порубанном» виде. [6]

Первое полное российское издание вышло в 1918 году под редакцией В. Я. Брюсова. Научно установленный текст подготовил в 1922 Б. В. Томашевский. [7]

Реминисценции в литературе

В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» есть глава «Автор гаврилиады», в которой поэт Никифор Ляпис пишет стихи о Гавриле для разных изданий.

Краткое содержание Пушкин Гаврилиада

Начинается поэма с обращения Пушкина к прекрасной деве, чью «земную» красоту он хотел бы сохранить. К сожалению, в мире всё так мимолётно.

Герои поэмы (Мария и её муж) представлены иронично. Деву Пушкин описывает, как девушку, то есть земную, соблазнительную, весёлую. Её муж, как будто, старый человек, которому уже ничто не интересно. И он даже свой цветок (Марию) «не поливает».

И будто бы верховное божество, как в мифах боги с Олимпа, сойдя со своего трона, влюбился в земную красавицу. Он является Марии, но не как святой дух, а как прекрасный мужчина. Он высок, хорош собой… и в ярких облаках! Мария впечатлена его могуществом и красотой, а ещё ей льстит, что он из всех женщин Земли выбрал её. По крайней мере, на тот момент.

И божество влюбляется в Марию, думает лишь о ней, летит к ней. Небеса ему уже не интересны.

Но с Марией всё не так просто. У её любовника появляется соперник – сам дьявол… Является он девушке, напоминает, что с детства был рядом с ней. Бес пытается овладеть ей…

Мария была так счастлива победе Гавриила, что захотела его поцеловать. И он не устоял!

Изменщица после лукаво скрыла свои шалости. В итоге, у её сына три отца: божество на троне в небесах, в преисподней и ещё архангел.

Завершает поэт произведение, вновь обращаясь к красавице, сравнивая его с «кокетливой» Марией.

Эта поэма не известна широко, а произошло это, видимо, от её своеобразной (смех над верованиями) тематики.

Поэма учит ироничному отношению ко всем догмам.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Пушкин. Все произведения

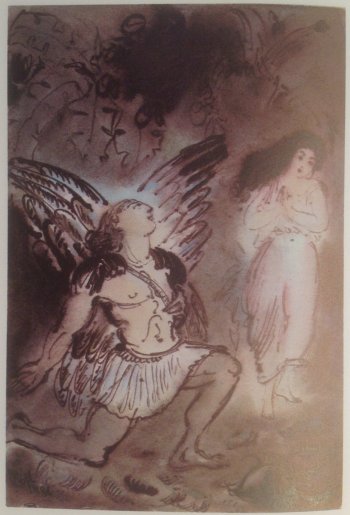

Гаврилиада. Картинка к рассказу

Сейчас читают

Главный герой рассказа «Тайна отца Брауна» — священник. Мужчина обладал внешностью, которая не вязалась с его образом грозы преступного мира. Он был ничем не примечательным довольно

Когда в доме внезапно погас свет, обеспокоенные соседи стали стучать друг другу в двери и строить догадки о причинах этого события. Потом все собрались около подъезда и стали обсуждать случившееся

Рассказ И.С. Тургенева Нищий написан в феврале 1878 года и повествует о некоторой неловкой, но жизненной ситуации между двумя людьми, которая встречается очень часто и в современном мире.

В истории Паустовского Заботливый цветок рассказ ведется от имени главного героя, который проводит лето в маленьком городе на берегу полноводной речки. Вблизи этого городка сажали сосновые леса.

Сложно однозначно сказать, почему получила такую популярность книга художницы Мариам Петросян. «Дом, в котором…». Это тяжелая история обитателей интерната, имеющих инвалидности.

Еще раз о Пушкине и Гавриилиаде

ЕЩЕ РАЗ О ПУШКИНЕ И «ГАВРИИЛИАДЕ»

Но на этом история с «Гавриилиадой», как видим, не закончилась. В 19 веке «нашлись» еще «доказательства» якобы авторства Пушкина. И одно из них, увы, принадлежит Петру Вяземскому. Этот «друг» поэта много вредил ему вместе с другим «другом» Пушкина Александром Тургеневым. Так много, что часть вины за гибель гения лежит и на них.

Неизвестно, когда было обнародовано письмо Вяземского Тургеневу за 1822 год, в котором, в частности, он пишет 10 декабря из Остафьева: «…Пушкинъ прислалъ мне одну свою прекрасную шалость:

Мы же сегодня читаем этот отрывок в ином виде:

Шестнадцать лет, невинное смиренье,

Бровь тёмная, двух девственных холмов

Под полотном упругое движенье,

Нога любви, жемчужный ряд зубов.

Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,

И по лицу румянец пробежал?

Пропуск у Вяземского:

«В глуши полей, вдали Ерусалима,

Вдали забав и юных волокит

(Которых бес для гибели хранит),

Красавица, никем ещё не зрима,

Без прихотей вела спокойный век.

Её супруг, почтенный человек,»

Куда ни погляжу, везде я вздор встречаю!

Хотя не много примечаю,

Но вздор повсюду так велик,

Что сам является собою.

Дурачество свой кажет лик

И громко всем гласит трубою:

Я здесь!

Добро с дурачеством ты свесь,

На крошечку добра найдешь ты вздору

Большую гору!

Против прямых путей

Безумно всяк шагает,

И глупости сетей

Никто не избегает.

Портной век пакостно одет,

Сапожник босиком, уроды щеголяют!

Монах таращится на свет,

Судьи душой кривят, работники гуляют,

Дурак собой как черт надут,

Честным себя зовет и плут,

Скрывая всяк личину,

Все кажут ныне спину,

У всех фальшивые умы,

Чертям подобны стали мы.

«Гавриилиада»: причины и следствие

200 лет назад Александр Пушкин написал скандальную поэму, за которую был допрошен и мог поплатиться каторгой

Текст: Яков Миркин, доктор экономических наук

Сюжет

Счастлив, конечно, но мог бы схлопотать Сибирь и каторгу за такие шалости.

Преступление

«Кто умышленно возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на родшую Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Присно-Деву Марию, или на Честный Крест, или на Святых Его Угодников, и будет в том совершенно обличен; тот подвергается лишению всех прав состояния, наказанию кнутом и ссылке в каторжную работу, а сверх того и публичному Церковному покаянию».

Пагуба! И она чуть не наступила. Семь лет спустя после сочинения, в июне 1828 г., «крепостные люди отставного штабс-капитана Митькова «принесли к Высокопреосвященному Митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому прошение, что господин их развращает их в понятиях Православной, ими исповедуемой, Христианской веры, прочитывая им из книги его рукописи некое развратное сочинение под названием Гавриилиада, и представили Высокопреосвященному Митрополиту и ту самую книгу».

«Но так как Гавриилиада приписывалась Пушкину, то по Высочайшему повелению учреждена Комиссия, в которую вошли: граф В.П. Кочубей, граф П.А. Толстой и князь А.Н. Голицын». 4

Следствие

25 июля 1828 г. Первое заседание комиссии.

а) им ли написана поэма «Гавриилиада»?

в) имеет ли он у себя оную, и если имеет, то потребовать, чтобы он вручил ему свой экземпляр;

Представим только: высшие чины государства, по личному распоряжению императора, в созданной им комиссии, под страхом того, что можете лишиться всех прав состояния, а заодно отправиться на каторгу за юношеские шалости, совершенные 7 лет назад, задают вопросы в лоб: да или нет, было или не было? Как отвечать?

Пушкин обдуманно ответил: нет, нет и еще раз нет.

3-5 августа

2. В первый раз видел я «Гавриилиаду» в Лицее в 15-м или 16-м году и переписал ее; не помню, куда дел ее, но с тех пор не видал ее.

3. Не имею. 10 класса Александр Пушкин». 7

А что такое «10 класса?» Ничтожество в Табели о рангах. Коллежский секретарь, то же самое, что штабс-капитан в пехоте и лейтенант во флоте.

Не поверили. Императору доложено, императору этого мало.

12 августа

Указание П.А. Толстому:

«Государь соизволил, чтобы вы поручили военному генерал-губернатору, чтобы он снова, призвав чиновника X-го класса Пушкина, спросил у него, от кого получил он в 15-м или 16-м году. упомянутую поэму, изъяснив, что открытие автора уничтожит всякое сомнение по поводу обращающихся экземпляров этого сочинения под именем Пушкина; о последующем же донести Его Величеству». 8

Какой высочайший уровень общения!

А ответ Пушкина? Конечно, полная «несознанка»!

19 августа

«Рукопись ходила между офицерами Гусарского полку, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я вероятно в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное. 10 класса Александр Пушкин». 9

Ничего не помню, свой список сжег, никогда в духе безверия или кощунства над религией не писал. А «Гавриилиада» жалка и постыдна.

И кто посмеет упрекнуть его? Кто посмеет обвинить в том, что он сделал попытку повернуть авторство на кн. Горчакова, известного вольными стихами, прадеда Столыпина, умершего до того за четыре года?

«Мне навязалась на шею преглупая шутка. До Правительства дошла наконец «Гавриилиада»; приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дм. Горчаков 10 не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Все это не весело. «. 11

Его письма перлюстрировались, и это был отличный способ донести что-то до властей. «Пушкин. письма свои писал, зная, что они могут перлюстрироваться и перлюстрируются на почте. иногда он позволял писать себе откровенно по почте именно в расчете, что письмо будет прочитано посторонними лицами помимо адресата. «. 12

28 августа

Продолжать расследование! Пусть скажет, кто, в самом деле, автор! На показании Пушкина императором «начертано»:

«Г. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог Правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем». 13

Самое смешное, что у Пушкина и Николая I были общие правнуки (по линии внучки Пушкина, Софии де Торби). И праправнуки. Неисповедимы пути Господни!

2 октября 14

Еще один круг. Толстой призвал Пушкина и «потребовал от него, чтобы он, «видя к себе благоснисхождение Его Величества, не отговаривался от объявления истины, и что Пушкин, по довольном молчании и размышлении, спрашивал: дозволено ли ему написать прямо Государю Императору и, получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал Его Величеству письмо и, запечатав оное, вручил Графу Толстому». 15

Не распечатывая письмо, Комиссия передала его Николаю I.

На этом вся история подходит к счастливому концу. Комиссия с облегчением заключила, что «может быть впоследствии, при продолжении наблюдения и разысканий, можно будет открыть сочинителя сего гнусного творения». 17

Приговор

31 декабря 1828 г.

А вот и точка. Есть резолюция Николая I на докладной записке: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено. 31 декабря 1828 г.». 18

А вот еще одно свидетельство: «Гавриилиада» Пушкина. Отпирательство. Признание. Обращение с ним государя». Это запись, продиктованная Голицыным, членом Комиссии. 20

«Сам Пушкин позднее, как говорят, не терпел даже упоминания в своем присутствии об этой поэме». 21 И истреблял ее списки. 22

Но рукописи, тем более божественные, не горят.

И остаются свидетельством того, как мы, увы, взрослеем. Как становимся консервативнее и осмотрительнее, как начинаем строить опасливые отношения с государством, утрачивая юношескую бесшабашность. И как же ее жалко! Этой бездумности, этого поношения всех и вся, этой полной уверенности, что именно с нас все начинается заново!

Мария и ее младенец для всех священны. Были, есть и будут.

Защитительная речь

Не бойтесь смеха! Не вздумайте лишь бить челом! Не нужно только сморщенных лиц!

«Огонь любви в лице ее разлился, и нежностью исполнилась душа». Что может быть лучше этой радости?