Подписать вольную что значит

Значение слова «вольная»

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ВО’ЛЬНАЯ, ой, ж. (истор.). Вольная запись, документ, по к-рому крепостной отпускался на свободу. Помещик дал ему вольную.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

во́льная

1. истор. документ об освобождении крестьянина от крепостной зависимости (в России до отмены крепостного права в 1861 году)

Вольная

1. река в России ◆ Вольная — одна из многочисленных рек, протекающих по территории России.

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: цоколь — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «вольная»

Синонимы к слову «вольная»

Предложения со словом «вольная»

Цитаты из русской классики со словом «вольная»

Сочетаемость слова «вольный»

Что (кто) бывает «вольной»

Понятия со словом «вольная»

Афоризмы русских писателей со словом «вольная»

Отправить комментарий

Дополнительно

Предложения со словом «вольная»

– Выходит, у нас есть возможность пожить вольной жизнью, – в свою очередь обрадовалась она.

Надо сначала приглядеться к боярам, к епископу, к самой жизни вольного города.

– Уйду я с этой работы, никакого спокойствия. Так хорошо было на вольных хлебах! – решительно сказала я.

Синонимы к слову «вольная»

Ассоциации к слову «вольная»

Сочетаемость слова «вольный»

Что (кто) бывает «вольной»

Морфология

Правописание

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Словари

Тот, кто не находится в рабстве или в крепостной зависимости.

1. Ни от кого не зависящий, никому не подвластный; свободный, независимый (о человеке).

отт. разг. Живущий на свободе, на воле (о животных, птицах).

отт. перен. Ничем не стесненный, не сдерживаемый, не знающий препятствий по характеру и сущности своего проявления.

2. Преисполненный стремления к свободе и независимости; свободолюбивый.

3. Не стесненный какими-либо ограничениями, допускающий свободу выбора средств, способов, манеры поведения.

отт. Предпринимаемый, устанавливаемый по собственной инициативе, по своему усмотрению и не регулируемый законом, административными постановлениями.

4. Не состоящий на государственной службе, не зачисленный официально в состав какого-либо учреждения, учебного заведения и т.п.

Выходящий за границы общепринятых норм поведения; развязный.

Не находящийся в рабстве, в крепостной зависимости.

ВО́ЛЬНЫЙ, Вольная, вольное; волен (волён прост.), вольна, вольно.

1. только полн. Свободный, неимый, самостоятельный. Вольная страна.

|| Свободолюбивый, либеральный. Вольные мысли, идеи. Вольный дух.

2. чаще кратк., с инф. Имеющий возможность по собственной воле поступать, как угодно. Он волен был ехать или оставаться.

3. только полн. Не стесненный, привольный. Вольное житье.

1. Свободный, независимый. В. народ. Вольные люди.

2. То же, что свободолюбивый (устар.). Вольные идеи, мысли.

3. Свободный, ничем не стеснённый. Вольная жизнь. В. ветер.

4. полн. Не ограниченный какими-н. правилами, нормами, законом. Вольная продажа. По вольным ценам.

5. Непринуждённый или слишком непринуждённый, нескромный, нестрогий. Вольное обращение. Вольные шутки. Вольная интерпретация фактов.

6. полн. Частный (в отличие от казённого, государственного); штатский (в отличие от военного) (устар.). На вольной квартире. В вольном платье.

7. Совершаемый сознательно, по своей воле (устар.). Вольные и невольные прегрешения.

10. полн. В спорте: осуществляемый со значительной свободой в выборе технических приёмов. Вольная борьба. В. стиль (в плавании: выбираемый самим пловцом). Вольные упражнения (гимнастические упражнения без снарядов).

11. вольно! Военная команда, отменяющая команду «смирно!», разрешающая стоять в строю свободно.

Вольному воля о том, кто может поступать по своему усмотрению.

Вольные стихи разностопные, обычно ямбические стихи.

Вольный город самостоятельный город-государство.

Вольный пар, жар, дух (прост.) жаркий воздух в печи после прекращения топки.

Вольный перевод не буквальный, свободный.

По вольному найму о службе гражданских лиц в военном учреждении, организации.

1) полн. ф. Ни от кого не зависящий, никому не подвластный.

2) О жизни, условиях существования: ничем не ограниченный, ничем не стесненный.

Как здесь вольно дышится, Маша, какая вольная здесь жизнь! (Вирта).

вольго́тный (разг.), приво́льный, раздо́льный (разг.), свобо́дный

3) Непринужденный, лишенный скромности, развязный.

нескро́мный, сме́лый, фриво́льный

4) кратк. ф., в чем, с неопр. Имеющий возможность или право поступать по своему усмотрению, желанию, по своей воле.

Автор волен в выборе сюжета.

5) Не ограниченный нормами, правилами, формами, допускающий свободу выбора средств, способов, манеры исполнения.

Ты не медик, и поэтому я вынужден рассказывать тебе упрощенно, так сказать, вольным стилем (Караваева).

во́льный сущ., во́льная сущ., во́льно, вольно́, во́льность, во́льница, во́льничать разг.

2. Не стеснённый запретами; не ограниченный строго определёнными нормами, правилами, формами. Сочинение на вольную тему. В-ые стихи (разностопные, преимущественно ямбические). В. шаг (воен.; свободный шаг в строю). В. стиль (спорт.; выбираемый самим пловцом). В-ая борьба (разновидность спортивной борьбы, допускающая свободу в выборе технических приёмов). В-ые упражнения (гимнастические упражнения без снарядов). Работать по вольному найму (о службе гражданских лиц в военных учреждениях).

3. только полн. Живущий на воле (о диких животных и птицах). В-ые слоны, обезьяны. В. орёл (трад.-лит.; символ полной свободы и независимости). В-ая птица (также: разг.; о свободном, ни от кого не зависящем человеке).

4. только кратк. в чём или с инф. Имеющий право и возможность поступать по своей воле, по своему желанию, усмотрению. Волен ехать и волен не ехать. Автор волен в выборе сюжета. В своих чувствах не вольна.

5. только полн. Не вполне точный; субъективный. В. перевод (не дословный). В-ая интерпретация фактов (обычно неодобр.).

6. Излишне непринуждённый, не вполне приличный; фамильярный, фривольный. В-ое обращение с кем-л. В-ые шуточки.

◊ Во́льные и невольные грехи, прегрешения. Намеренные, вполне осознанные проступки и ненамеренные, неосознанные (первоначально слова молитвы). Во́льному воля. Поступай как хочешь. Во́льный жар, дух. Трад.-нар. Жаркий воздух в печи после топки.

Вольному воля [спасённому рай]. Народн. Говорится тому, кто поступает по-своему, не слушая советов, чьих-л. доводов. Жук. 1991, 72.

Вольную возить (гонять). Сиб. Устар. Заниматься ямским промыслом. ФСС, 29.

во́льный; кратк. форма во́лен, вольна́, во́льно, во́льны́

во́льный, во́лен, вольна́, во́льно, во́льны (свободный) и во́лен, вольна́, вольно́, вольны́ (в сочетании синфинитивом; они вольны́ поступать так, как захотят)

(свободный, независимый; развязный)

в́о́льны и́ вольны́

Вот так поэзия, она

И подвиг наш честен и свят:

Нам Бог разрывает оковы,

Нам Бог закаляет булат!

А. С. Хомяко́в, «Вставайте! Оковы распались…»

во́льный, кратк. ф. во́лен, вольна́, во́льно, во́льны и вольны́; сравн. ст. вольне́е.

1. во́льный, во́льная, во́льное, во́льные, во́льного, во́льной, во́льного, во́льных, во́льному, во́льной, во́льному, во́льным, во́льный, во́льную, во́льное, во́льные, во́льного, во́льную, во́льное, во́льных, во́льным, во́льной, во́льною, во́льным, во́льными, во́льном, во́льной, во́льном, во́льных, во́лен, вольна́, во́льно, во́льны, вольны́, вольне́е, повольне́е, вольне́й, повольне́й

2. во́льный, во́льные, во́льного, во́льных, во́льному, во́льным, во́льного, во́льных, во́льным, во́льными, во́льном, во́льных

Значение слова «вольна»

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: заборный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Синонимы к слову «вольна»

Предложения со словом «вольна»

Цитаты из русской классики со словом «вольна»

Понятия, связанные со словом «вольна»

Отправить комментарий

Предложения со словом «вольна»

Каждая культура вольна клеить ярлыки на понятия как ей вздумается, но понятия под этими ярлыками были продиктованы природой.

В отличие от русской демократии, которая непредсказуема и чересчур вольна.

Во-вторых, каждая вольна принять или отвергнуть предложение другой стороны.

Синонимы к слову «вольна»

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Значение слова «вольный»

1. только полн. ф. Ни от кого не зависящий, никому не подвластный; свободный, независимый. Вольный человек. □ — Нет, господин честной, запорожцы — люди вольные и служат тому, кому хотят. Загоскин, Юрий Милославский. И вот он стал жить, вольный, как птица. М. Горький, Старуха Изергиль. || Ничем не ограничиваемый, не стесненный; привольный. Вольная жизнь.

3. Находящийся на свободе, не в неволе (не в плену, не в заключении). В опущенных взглядах, в обостренном ожидании толпы проступало то главное, что отличает пленника от вольного человека. Бакланов, Июль 41 года. || перен. По своей природе, характеру не знающий ограничений. А дорогою-то засмотрится На луга, на леса зеленые, Залюбуется на божьи цветики И заслушается вольных пташечек. А. К. Толстой, Хорошо, братцы, тому на свете жить. В лицо [Лены] бил вольный, пахнувший смолой ветер. Фадеев, Последний из удэге.

4. только кратк. ф., с неопр. или в чем. Имеющий возможность, право, власть поступать по собственной воле, как угодно. Да, слава в прихотях вольна. Пушкин, Герой. — Ты волен думать все, что тебе угодно, но прошу Дашу в свои настроения не посвящать. А. Н. Толстой, Сестры. || ( часто в сочетании со словом „невольный“). Совершаемый по собственной воле, сознательный, умышленный. Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, вспоминая вольные и невольные проступки мои, угрожая мне погибелью. М. Горький, В людях.

6. Отклоняющийся от общепринятых правил, допускающий отклонения от них. Вольная рифма.□ — Ты не медик, и поэтому я вынужден рассказывать тебе упрощенно, так сказать, вольным стилем. Караваева, Разбег.

7. Не стесненный общепринятыми нормами, выходящий за их границы; несдержанный, развязный. — Неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить? Пушкин, Рославлев. Она любила вести с ним вольные разговоры, пользуясь своим вдовьим положением. Мамин-Сибиряк, Человек с прошлым.

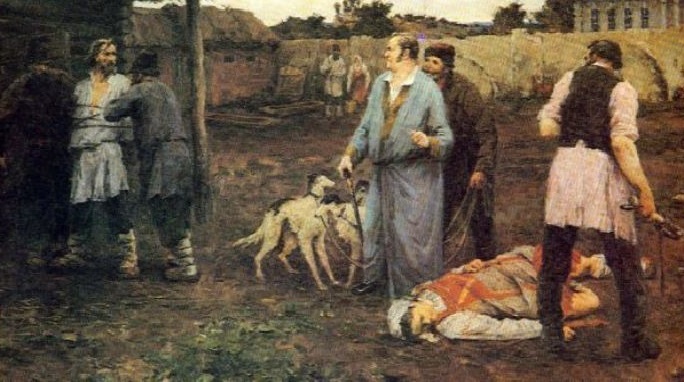

Когда крепостным давали вольную грамоту

Крепостное право в России существовало 212 лет. За это время государство издало целый ряд нормативных документов, регулирующих отношения между крестьянином и помещиком. Вопреки мнению некоторых исследователей, феномен крепостного права значительно отличался от рабства, во многом благодаря системе правовых отношений и возможности выхода из крепостной зависимости.

Вольные хлебопашцы

Одним из первых государственных актов, регламентировавших возможность освобождения крепостного, был Указ о «Вольных хлебопашцах». Подписанный в феврале 1803 года документ позволял помещикам отпускать своих крепостных с землей за выкуп или исполнение повинностей. Более того, ничто не мешало хозяину отпускать своих крепостных без выкупа – условия регламентировались в специальном соглашении.

Осторожный по своему характеру указ, как этого и следовало ожидать, имел ограниченное действие. За период царствования Александра I из крепостной неволи таким образом освободилось не более 300 тысяч человек (мужчин и женщин), то есть около 1% всех крепостных. При этом Указ имел важное значение: он продемонстрировал неготовность российских помещиков расставаться с бесплатной рабочей силой и, таким образом, отодвинул решение крестьянского вопроса.

Еще один шаг, предпринятый государством для регламентации выхода, был сделан в правление императора Николая I. В 1839 году был создан секретный комитет, который возглавил сторонник умеренных реформ Киселев. Николаю понравились предложения Киселева, так как они не вносили серьезных изменений в характер собственности, оставляя за помещиками и казной землю.

Согласно подписанному царем в 1842 году Закону об «Обязанных крестьянах», крепостной по воле помещика мог получить личную свободу и земельный надел в пользование. За это он должен был выполнять те же самые повинности, что и в крепостной зависимости. Разница заключалась в том, что теперь помещик не мог увеличить объем этих повинностей (оброка, барщины) или отнять у крестьянина землю.

Стоит отметить, что подобные условия снова не полюбились помещикам: практически никто так и не воспользовался законом. По-прежнему, одним из наиболее применимых актов оставался Указ «О вольных хлебопашцах», который также имел лишь ограниченное применение.

Вольная грамота

Документ об освобождении всегда являлся односторонним волеизъявлением помещика, желание крепостного в ней никаким образом не учитывалось. В документе, помимо условий выхода из зависимости, оговаривались вопросы исполнения крестьянином государственных повинностей и уплаты податей в казну.

Интересно, что кроме судьбы самого крестьянина вольная грамота также затрагивала будущее его семьи и даже не рожденных еще детей. Одним из наиболее ярких примеров таких вольных грамот был отпуск на волю ставших известными художников, поэтов и музыкантов. Российское дворянство, желая выступить в роли меценатов, посылало своих крепостных на обучение к различным мастерам и, нередко, в университеты и Академию художеств.

При этом, крепостной мог как освобождаться от крепостной зависимости, так и продолжать быть собственностью помещика. Интересен пример вольной грамоты, составленный тестем А.С.Грибоедова, князем Чавчавадзе крепостному художнику Георгию Майсурадзе. В этой грамоте оговаривалось, что крепостной получает вольную, однако дальнейшая его судьба напрямую зависела от его успехов в Академии художеств.

Так, отсутствие каких-либо поощрений в учении обязывало художника трудиться на бывшего хозяина еще 5 лет после окончания Академии, тогда как Первая золотая медаль освобождала Майсурадзе ото всяких обязанностей. Увы, такие примеры довольно гуманного обращения были редкостью.

Крепостной Тропинин

Известный художник Тропинин, автор «Кружевницы» и прославленного портрета Пушкина, был крепостным семейства Морковых. Хозяева посылали масльчика учиться сначала на кондитера, а потом и в Академию художеств, однако не спешили расставаться со своей «образованной собственностью». Художник трудился на Морковых в их имении на Украине, причем там он женился на девушке из вольных.

Согласно российскому законодательству, супруги должны были иметь равный статус, поэтому все ожидали, что Морковы отпустят ставшего уже довольно знаменитым художника. Вместо этого, они сделали супругу и все будущее потомство Тропинина вечными крепостными. Только в 1823 году 47-летний художник наконец получает вольную: граф Морков под влиянием новых веяний безвозмездно отпустил его.

Выкуп Шевченко

Сложнее сложилась судьба российского и украинского поэта и художника Тараса Шевченко. По рождению он был крепостным помещика Энгельгардта, который рано приметив таланты мальчика, направил его учиться у «богомазов», т.е. иконописцев. После этого хозяин направил Шевченко на обучение к преподавателю Виленского университета, а потом и в столицу, где он должен был постигнуть все тонкости работы живописца.

Именно в Санкт-Петербурге талантливый крепостной познакомился с видными деятелями российской культуры, в частности, с поэтом Жуковским и художником Брюлловым. Обратив внимание на таланты Шевченко, они стали добиваться освобождения у Энгельгардта, однако личные письма и воззвания к гуманизму успеха не возымели. Узнав о выдающихся способностях своей собственности, помещик боялся продешевить, уверенно набивая цену за освобождение. Он несколько раз отказывал известным художникам, причем даже тогда, когда за Шевченко приехал договариваться известный живописец и любимец императора Венецианов.

Только в 1838 году удалось собрать необходимую сумму. Памятником этому событию служит портрет Жуковского работы Брюллова, ныне выставленный в Третьяковской Галерее. Этот портрет был специально написан для благотворительной лотереи в Аничковом дворце, на которой и были наконец собраны деньги для выкупа Тараса Шевченко.