Подпеченочный инфильтрат что это

Острый аппендицит с локализованным перитонитом (K35.3)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Примечание

В данную подрубрику включено:

— Острый аппендицит с локализованным перитонитом с или без разрыва или перфорации

— Абсцесс червеобразного отростка

Период протекания

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

Данное осложнение возникает 3-4-е сутки после начала острого аппендицита.

Примечание. Аппендикулярный инфильтрат отнесен в данную подрубрику условно, поскольку, строго говоря, не сопровождается выраженным гнойным воспалением с абсцедированием, но, одновременно является предшественником перитонеального абсцесса (возможной стадией его формирования) и является перфоративной, осложненной формой острого аппендицита.

Тазовый абсцесс и флегмона забрюшинной клетчатки относятся к разновидностям аппендикулярного абсцесса.

Эпидемиология

Признак распространенности: Редко

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Некоторые варианты клинической картины

Диагностика

2. Компьютерная томография является наиболее надежным способом выявления абсцессов.

Дифференциальный диагноз

Осложнения

Послеоперационные осложнения:

1. По клинико-анатомическому принципу:

2. По срокам развития:

Лечение

Примечание. В список медикаментов внесены помимо антибактериальных основные препараты для общей анестезии, применяющиеся при оперативном вмешательстве и в послеоперационном периоде.

Подпеченочный абсцесс

Подпеченочный абсцесс – ограниченное гнойное образование, расположенное между нижней поверхностью печени и петлями кишечника и являющееся осложнением хирургических заболеваний брюшной полости. Клиническими проявлениями подпеченочного абсцесса служат боли в правом подреберье, усиливающиеся при вдохе, лихорадка, интоксикация, диспепсические расстройства. Диагностика основана на детальном изучении анамнеза, результатах лабораторных исследований, рентгенографии, УЗИ и КТ органов брюшной полости. Лечение хирургическое, заключается во вскрытии, дренировании и промывании гнойника, а также системной антибиотикотерапии и дезинтоксикационных мероприятиях.

Общие сведения

Подпеченочный абсцесс в гастроэнтерологии и хирургии является типичным вариантом ограниченного перитонита. Формирование гнойника обусловлено свойствами листков брюшины, образованием сращений между ними, брыжейкой кишечника и другими структурами. Место локализации абсцесса может соответствовать первичному гнойному процессу либо быть результатом осумкования экссудата под диафрагмой. Соответственно этому выделяют две формы подпеченочных абсцессов: первично отграниченные (формирование полости происходит параллельно с основным патологическим процессом в близлежащем органе) и вторично отграниченные (микроорганизмы попадают в подпеченочное пространство как в зону максимальной резорбции из брюшной полости, а затем происходит изоляция гнойника путем формирования воспалительной соединительнотканной капсулы).

Причины подпеченочного абсцесса

Подпеченочный абсцесс является осложнением холецистита, панкреонекроза, гнойного воспаления червеобразного отростка (гнойного аппендицита), перфорации, открытых и закрытых повреждений полых или паренхиматозных органов, нарушений кровообращения в сосудах брыжейки кишечника при ущемленных грыжах и странгуляционной кишечной непроходимости, оперативных вмешательств. Также абсцесс может формироваться при гематогенных и криптогенных разлитых перитонитах. Чаще всего инфекционным агентом выступает ассоциация бактерий кишечной группы (E. coli, клебсиеллы, стафилококки, стрептококки) и анаэробных микроорганизмов.

Формированию отграниченного подпеченочного абсцесса способствуют пластические свойства брюшины: в результате повреждения на ее поверхности накапливается фибринозный клейкий экссудат, который и приводит к склеиванию прилежащих листков серозной оболочки. Далее происходит образование соединительнотканных спаек, и очаг гнойного воспаления изолируется от брюшной полости. В случае вторично отграниченного абсцесса важную роль в патогенезе играет высокая резорбтивная активность брюшины в подпеченочном пространстве, что способствует накоплению экссудата в данной области при распространенном перитоните. Есть и анатомические предпосылки формирования подпеченочного абсцесса – наличие печеночной сумки брюшины.

Симптомы подпеченочного абсцесса

Клиническая картина подпеченочного абсцесса зависит от тяжести процесса и основного заболевания. Наиболее частым признаком является боль в правом подреберье, иррадиирующая в область спины, лопатки или плеча, интенсивность которой увеличивается при глубоком вдохе. Также типична гипертермия (лихорадка имеет интермиттирующий характер), ознобы, тахикардия, возможна артериальная гипотензия. В тяжелых случаях развивается системная реакция на воспаление вплоть до сепсиса и полиорганной недостаточности.

Подпеченочный абсцесс может протекать и без выраженной симптоматики. В таких случаях заподозрить данную патологию позволяет субфебрильная температура тела, лейкоцитоз и увеличение СОЭ в анализах крови, а также болезненность при пальпации в области правого подреберья. К симптомам подпеченочного абсцесса относятся тошнота, метеоризм, запор; при больших размерах гнойника возможны признаки кишечной непроходимости.

Если имеет место вторично отграниченный абсцесс, в клинической картине ему предшествуют признаки разлитого перитонита. При этом на фоне постепенного улучшения состояния пациента формирование гнойника приводит к усилению абдоминальной боли и интоксикации.

Диагностика подпеченочного абсцесса

Консультация гастроэнтеролога и хирурга позволяет выявить характерные анамнестические данные и симптомы подпеченочного абсцесса. При осмотре пациента может определяться бледность кожных покровов. При пальпации в правом подреберье характерна болезненность. Абсцесс определяется как округлое флюктуирующее образование. В области его проекции кожа пастозна. Диагностика данного заболевания иногда весьма затруднительна, поскольку подпеченочный абсцесс может протекать со скудной симптоматикой, а связь с первичным патологическим процессом не всегда удается выявить. Именно поэтому насторожить врача должен недавно перенесенный перитонит, холецистит и другие деструктивные гнойные заболевания брюшной полости.

В лабораторных анализах выявляются характерные признаки воспаления. В общем анализе крови имеет место лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, ускоренная СОЭ. При проведении рентгенографии органов брюшной полости визуализируется округлое образование с уровнем жидкости, может быть правосторонний плевральный выпот. Более информативные методы исследования при подозрении на подпеченочный абсцесс – УЗИ органов брюшной полости и компьютерная томография (МСКТ ОБП). Данные диагностические методики позволяют выявить наличие гнойника, определить его размеры и анатомическое взаимоотношение с окружающими органами.

Лечение подпеченочного абсцесса

Все пациенты с диагностированным подпеченочным абсцессом подлежат обязательной госпитализации в хирургическое отделение. Основным методом лечения является дренирование полости гнойника. С этой целью в настоящее время чаще применяются малоинвазивные методики. Чрескожная пункция проводится под ультразвуковым контролем; выполняется аспирация содержимого гнойника и дренирование. Через дренаж осуществляется многократное промывание полости абсцесса, введение антибактериальных препаратов. В тяжелых случаях, когда невозможно выполнить малоинвазивное вмешательство, проводится открытая хирургическая операция, предпочтительно из внебрюшинного доступа. Лечение также включает системную антибиотикотерапию, дезинтоксикационные мероприятия.

Прогноз и профилактика подпеченочного абсцесса

При своевременном выявлении и адекватном лечении прогноз благоприятный. Подпеченочный абсцесс может осложниться прорывом в брюшную полость с развитием разлитого перитонита и новых очагов гнойного воспаления, сепсисом и полиорганной недостаточностью. В таких случаях прогноз крайне неблагоприятный. Профилактика данной патологии заключается в своевременном лечении заболеваний, которые могут стать причиной абсцесса, а также тщательном послеоперационном наблюдении пациентов, которые перенесли перитонит и другие гнойные поражения органов брюшной полости.

Подпеченочный инфильтрат что это

Количество пациентов, страдающих желчнокаменной болезнью, за последние годы значительно увеличилось и продолжает неуклонно расти [1, 2]. По данным ВОЗ у каждого четвертого жителя нашей планеты в возрасте от 60 до 70 лет обнаруживаются желчные конкременты, а после 70 – у каждого третьего из них [3, 4].

Острый холецистит составляет до 20% от всех острых хирургических заболеваний брюшной полости (второе место после острого аппендицита) и имеет тенденцию к росту заболеваемости [5, 6]. При этом послеоперационная летальность достигает 4,5–9% [7, 8]. По данным как отечественных, так и зарубежных исследователей [8, 9] инфильтрат в области шейки пузыря при деструктивных формах острого холецистита наблюдается в 8,0–40,7% случаев, что свидетельствует о необходимости разработки способа выполнения лапароскопической холецистэктомии, позволяющей избежать перехода на лапаротомию, снизить риски развития тяжелых осложнений.

Лечение больных острым холециститом, осложненным инфильтратом, профилактика послеоперационных осложнений остаются актуальной проблемой неотложной хирургии.

Цель исследования: обосновать эффективность внедрения метода борьбы с постманипуляционными осложнениями лапароскопической холецистэктомии, сократить объем оперативного пособия при осложненных формах острого холецистита.

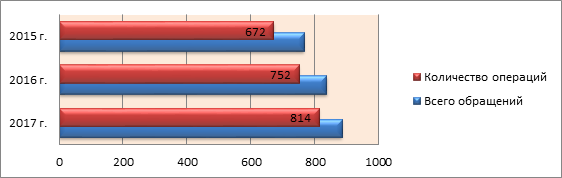

Материалы и методы. В хирургическом отделении МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» за период с 2015 по 2017 гг. с диагнозом «острый холецистит» был госпитализирован 2491 больной, оперативное лечение в виде лапароскопической холецистэктомии (ЛСХЭ) было проведено 2238 больным (рис. 1). Среди них мужчин было 1286 (57,5%), женщин 952 (42,5%).

Рис. 1. Соотношение госпитализированных и оперированных (ЛСХЭ) больных

с острым холециститом за период 2015–2017 гг.

Из представленных на рисунке 1 данных следует, что за последние 3 года отмечается тенденция к увеличению количества пациентов с патологией желчного пузыря. Нельзя также не обратить внимание на пропорциональный рост оперативных вмешательств, что говорит о высокой значимости проблемы.

Перед выполнением оперативного лечения всем пациентам проводилось общеклиническое и инструментальное обследование, включая УЗИ органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопию с осмотром дуоденального соска, обзорные рентгенограммы органов грудной клетки и брюшной полости, при необходимости осуществлялись консультации смежных специалистов и компьютерное исследование.

Лечение начинали с проведения консервативной терапии, включавшей в себя антибактериальную, спазмолитическую и инфузионную терапии. Анализ проводимых ранее исследований и литературных данных изучаемой нозологической группы показал, что отсутствие положительного эффекта от консервативной терапии в течение более 24 часов является показанием для выполнения экстренного хирургического вмешательства. Так, из 2491 наблюдения оперативное вмешательство потребовалось у 2238 (89,8%).

«Рутинное» наружное дренирование холедоха по оригинальной методике (Федеральный патент РФ № 2218949) [2] было выполнено у 1934 (86,4%) больных.

Контроль состояния пациентов после проведения операции осуществлялся по следующим клиническим признакам: уровень лейкоцитов, общего билирубина, данные холангиографии, термометрия.

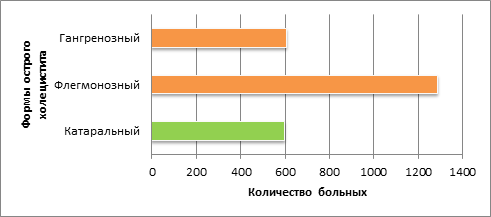

Осложненные формы острого холецистита составили 76,1% (1895 больных). Характер патологических состояний, с которым мы столкнулись в процессе лечения, представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Клинико-морфологические формы острого холецистита пациентов с 2015 по 2017 гг.

Из представленных на рисунке 2 данных видно, что из 1895 (76,1%) больных с осложненной формой заболевания флегмонозный холецистит встречался у 1288 (67,9%), гангренозный – у 607 (32,1%).

Наиболее значимые осложнения, увеличивающие риск повреждения гепатикоходедоха при указанных формах, составили: инфильтрат подпеченочного пространства у 559 (29,5%), синдром Мириззи у 11 (0,7%).

Стоит отметить, что частота встречаемости плотного подпеченочного инфильтрата составила около 1/3 случаев у и без того сложной категории больных, что, несомненно, указывает на распространенность технически трудных операций с высоким риском вероятности повреждения гепатикохоледоха.

Результаты и обсуждение. Как известно, наличие плотного подпеченочного инфильтрата, синдром Мириззи, а иногда и их сочетание являются довольно серьезным осложнением и подразумевают под собой немалые технические трудности при выполнении операции, которые могут привести к ятрогенным повреждениям внепеченочных желчных протоков. Одним из основных факторов этого является затруднение дифференцировки элементов гепатодуоденальной связки в связи с воспалительным отеком, инфильтрацией тканей, а попытки в течение длительного времени выделить структуры связки значительно увеличивают риск таких повреждений. Как отечественные, так и зарубежные авторы [10, 11, 12] при выявлении указанных осложнений рекомендуют переход на лапаротомию.

Учитывая вышеизложенное, нами был разработан и внедрен в клиническую практику нашего отделения метод предотвращения постманипуляционных осложнений, который позволил расширить границы возможностей применения ЛСХЭ и сократить объем операций при осложненных формах острого холецистита. Данный метод получил сокращенное название в виде аббревиатуры «МБСПО» (метод борьбы с постманипуляционными осложнениями).

Нами были определены абсолютные показания для выполнения МБСПО:

Метод заключается в следующем: операция проводится под общим обезболиванием с миорелаксацией и ИВЛ. В работе используются видеолапароскопические стойки, эндохирургический инструментарий.

При наличии инфильтрата в области шейки пузыря, затрудняющего дифференцировку элементов печеночно-двенадцатиперстной связки, выполняется интраоперационная дуоденоскопия с установкой назобилиарного дренажа в просвет холедоха. При необходимости выполняется эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ).

После установки назоблиарного дренажа в просвет гепатикохоледоха оперирующий хирург, производя инструментальную пальпацию, получает анатомический ориентир для манипуляций в треугольнике Кало. Выделяется пузырный проток до места впадения в желчный пузырь. Пузырный проток коагулируется с помощью биполярной коагуляции максимально ближе к желчному пузырю и пересекается. Выделяется пузырная артерия, коагулируется в режиме биполярной коагуляции максимально ближе к желчному пузырю, пересекается, на проксимальный конец артерии накладывается петля Редера из нерассасывающегося шовного материала.

При наличии показаний (гипербилирубинемия, гиперамилаземия, мелкие конкременты холедоха, подозрение на холедохолитиаз по данным УЗИ, КТ, желтуха в анамнезе) выполняется дренирование холедоха через культю пузырного протока мочеточниковым катетером по разработанной методике (патент РФ № 2218949). При этом назобилиарный дренаж мог быть удален.

Клинический пример: больная 65 лет поступила в хирургическое отделение в экстренном порядке 04.03.2016 г. с жалобами на боли в правом подреберье, эпигастрии, иктеричность склер, рвоту. Выполнено комплексное клинико-лабораторное обследование.

Установлен диагноз – острый калькулезный холецистит, острый панкреатит, механическая желтуха.

В отделении проводилась инфузионная, спазмолитическая, антибактериальная, противоязвенная, антиферментная, противовоспалительная, симптоматическая терапия, не принесшая существенного улучшения. 05.03.2016 г. выполнено оперативное вмешательство – лапароскопическая холецистэктомия, при ревизии брюшной полости патологического выпота нет, в подпеченочном пространстве справа определяется плотный инфильтрат, образованный правой долей печени, большим сальником, желчным пузырем. Инфильтрат разделен, выделен желчный пузырь, рассечена брюшина печеночно-двенадцатиперстной связки. Дифференцировка элементов связки затруднена из-за выраженного отека, инфильтрации тканей. Интраоперационно выполнена дуоденоскопия с канюлированием большого дуоденального соска (БДС) и установкой в просвет холедоха назобилиарного дренажа 7 Fr (рис. 3). При инструментальной пальпации назобилиарного дренажа, находящегося в просвете холедоха, выполнена анатомическая ориентировка в границах треугольника Кало (рис. 4). Пузырный проток и пузырная артерия коагулированы, пересечены. При инструментальной пальпации конкременты в нем не определяются (определяется трубчатая структура назобилиарного дренажа). Имели место показания к дренированию холедоха – мелкие конкременты желчного пузыря (от 0,3 до 1,4 см в диаметре), гипербилирубинемия. Выполнено дренирование холедоха (патент РФ № 2218949). Назобилиарный дренаж удален. На интраоперационной холангиографии – общий желчный проток до 1,0 см, эвакуация контраста в двенадцатиперстную кишку свободная. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Рис. 3. Процесс установки назобилиарного дренажа 7 Fr

Рис. 4. Инструментальная пальпация назобиларного дренажа, находящегося в просвете холедоха

В группу исследования пациентов, которым была выполнена данная манипуляция, вошли 27 человек. В ходе работы нами не было отмечено переходов на «открытую» операцию, случаев ятрогении, послеоперационных осложнений.

Заключение. Использование назобилиарного дренажа в качестве анатомического ориентира является профилактикой повреждения гепатикохоледоха при препарировании пузырного протока и пузырной артерии. Установленный в просвете холедоха назобилиарный дренаж позволяет выполнить интраоперационную ретроградную холангиографию при невозможности дренировать холедох через культю пузырного протока (при наличии показаний к дренированию) с дальнейшим определением оперативной тактики. При установке дренажа холедоха через культю пузырного протока назобилиарный дренаж удаляется. При невозможности мобилизовать и перевязать культю пузырного протока из-за выраженности перивезикального инфильтрата возможно оставить назобилиарный дренаж в просвете холедоха на 3–5 суток для декомпрессии внепеченочных желчных протоков с целью профилактики желчеистечения из культи пузырного протока. Наша методика позволяет сократить количество послеоперационных осложнений и срок пребывания пациентов в стационаре, что является не только положительным фактором для пациента, но и экономически выгодным для отделения. МБСПО заслуживает широкого внедрения в практику, так как позволяет получить необходимую информацию об анатомических особенностях гепатобилиарной зоны пациента с осложненной формой острого холецистита.

Выводы. При наличии плотного подпеченочного инфильтрата или подозрении на синдром Мириззи всем пациентам должна выполняться интраоперационная дуоденоскопия с последующей установкой назобилиарного дренажа в просвет холедоха, служащий анатомическим ориентиром для проведения операции, что позволяет избежать повреждения внепеченочных желчных протоков при мобилизации желчного пузыря.

Желчнокаменная болезнь

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ, холелитиаз) – патология, связанная с образованием камней (конкрементов) в желчном пузыре, желчевыводящих протоках.

Существенную роль играет и конституциональный фактор. ЖКБ, несомненно, чаще встречается у лиц, склонных к полноте. Избыточная масса тела наблюдается у подавляющего большинства больных. Способствуют развитию ЖКБ некоторые врождённые особенности и аномалии желчевыводящей системы, а также функциональные нарушения ее моторики, затрудняющие отток жёлчи.

Из экзогенных факторов главную роль играют, по-видимому, особенности питания, связанные с географическими, национальными и экономическими особенностями жизни населения. Рост распространённости ЖКБ на протяжении XX века, преимущественно в экономически развитых странах, большинство авторов объясняют увеличением потребления пищи, богатой жирами и животными белками. Редко ЖКБ встречается в странах, где население питается преимущественно растительной пищей.

С возрастом распространённость холелитиаза нарастает.

Основной метод диагностики ЖКБ — ультразвуковое исследование. Если последнее выполняется квалифицированным в данной области специалистом на аппаратуре достаточного класса, то имеет очень высокий процент достоверности. По показаниям может применяться ядерномагнитнорезонансная томография, этот вариант дороже, но информативность его при определённых ситуациях, как правило, несколько выше. Существуют и другие достоверные диагностические методики, но они носят инвазивный характер и используются в настоящее время реже.

Хирургия желчнокаменной болезни вошла в жизнь в 80-х годах XIX столетия и, несмотря на относительно короткий исторический период, достигла к настоящему времени значительного развития.

В последние годы продолжает быстро расти количество оперативных вмешательств, выполняемых по поводу калькулёзной патологии желчного пузыря и желчевыводящих протоков, что связано не только с ростом заболеваемости желчнокаменной болезнью и улучшением диагностики, но, прежде всего, с усовершенствованием техники оперативного лечения.

Почему необходимо оперативное лечение?

Все специалисты, серьёзно занимающиеся проблемой и радикальным лечением желчно-каменной болезни на собственном опыте констатируют, что ни один из предлагаемых методов консервативного лечения желчно-каменной болезни (ударно-волновая литотрипсия, применение препаратов урсодезоксихолевой и хенодезоксихолевой кислот и других медикаментозных средств) не является эффективным и радикальным при данной патологии.

В какие сроки пациенту необходимо принять решение о выполнении операции при желчнокаменной болезни?

Наличие камней в желчном пузыре и желчных протоках требует оперативного лечения даже при отсутствии болевого синдрома и других проявлений ЖКБ. Решение, отличное от этого стандарта, должно приниматься при сочетании камненосительства (бессимптомного течения) и тяжёлой сопутствующей патологии, при которой риск проведения наркоза и операции превышает риск самого заболевания.

Огромный опыт выполнения оперативных вмешательств при холелитиазе доказывает, что даже скрыто протекающие варианты ЖКБ очень часто и зачастую абсолютно неожиданно для пациента приводят к развитию тяжелых осложнений.

Правильное решение о выполнении своевременной операции должно быть принято сразу после момента диагностики наличия заболевания.

Возможные варианты течения и осложнения желчнокаменной болезни

Желчнокаменная болезнь имеет массу вариантов течения и осложнений, которые чаще всего развиваются в случаях не выполненной своевременно операции.

Наиболее благоприятный для своевременного малотравматичного оперативного лечения вариант – холецистолитиаз, т.е. наличие конкрементов (камней) изолированно в желчном пузыре. При данном развитии событий выполнение лапароскопического удаления желчного пузыря (холецистэктомии) возможно в подавляющем большинстве случаев. Если холецистолитиаз осложнился острым холециститом (острым воспалением желчного пузыря), лапароскопическая операция также возможна в большинстве своевременно диагностированных случаев, но процент вероятности ее выполнения без перехода на открытый доступ (лапаротомия – разрез брюшной стенки) несколько ниже.

Другим вариантом течения ЖКБ является холедохолитиаз (наличие конкрементов в желчевыводящих протоках). Эта ситуация, как правило, и является причиной большинства грозных осложнений заболевания.

Осложнения желчнокаменной болезни:

Правильная осведомленность пациента о возможных тяжёлых осложнениях желчнокаменной болезни призвана значительно снизить вероятность их наступления при условии своевременного оперативного лечения.

Виды оперативных вмешательств при желчно каменной болезни.

Лапароскопическая холецистэктомия (удаление желчного пузыря)

Учитывая большое количество возможных вариантов течения и осложнений желчно-каменной болезни, перечень применяемых при этой патологии оперативных вмешательств очень велик: это лапароскопические и лапаротомные («открытые») операции на желчном пузыре, желчевыводящих протоках и других органах брюшной полости, эндоскопические манипуляции с использованием гибко-волоконно-оптических систем и прочее. Широко применяемые в хирургической практике эндоскопические операции на большом дуоденальном сосочке и желчных протоках в настоящее время являются достаточно эффективной альтернативой традиционным методам хирургического лечения.

В случае своевременной диагностики и вовремя предпринятой активной тактики зачастую возможно ограничить объём вмешательства применением видеолапароскопической технологии. Показания к оперативному лечению, естественно, может определить только врач-хирург после всесторонней оценки характера течения заболевания.

«Золотым стандартом» в лечении неосложнённого хронического калькулёзного холецистита является видеолапароскопическая холецистэктомия (удаление желчного пузыря под контролем лапароскопа).

Основные преимущества лапароскопического вмешательства:

Недостатками метода являются:

Своевременно выполненная видеолапароскопическая холецистэктомия (удаление желчного пузыря) в подавляющем большинстве случаев радикально решает проблему желчнокаменной болезни, как правило не оказывает никакого влияния на жизнедеятельность, не требует жесткого соблюдения диеты и систематического приёма лекарственных средств.

Также данное вмешательство зачастую необходимо при полипах желчного пузыря. Показания к оперативному лечению при данном виде патологии определяет врач-хирург.