Подкорковый гиперкинез что это

Гиперкинезы – формы, причины, симптомы и лечение

Причины патологии

Главная причина гиперкинезов – это дисфункция церебрального двигательного аппарата. Это нарушение может быть вызвано различными факторами:

Гиперкинезы в ряде случаев возникают как побочный эффект при приеме психостимуляторов или нейролептиков.

Патогенез

Гиперкинезы возникают вследствие нарушений в деятельности экстрапирамидной системы ЦНС. Она отвечает за регулирование напряжения мышц, контролирует положение тела в пространстве и управляет мимикой. Несогласованность в работе мозговой коры, мозжечка, ядер двигательного анализатора искажает импульсы двигательных нейронов, поступающих к мыщцам. В результате моторика человека искажается и принимает аномальный характер.

Общая симптоматика

К главным симптомам гиперкинезов относятся двигательные акты, совершаемые пациентами против их воли, так называемые насильственные. Сами пациенты описывают их как результат непреодолимого желания, которому они не могут противостоять.

В перечень симптомов, представляющих гиперкинезы, входят:

Формы гиперкинезов могут варьировать от прерывисто частых до постоянных. Некоторым больным удается усилием воли контролировать определенные формы гиперкинезов (например, тики), но через некоторое время приступ насильственных движений снова проявляет себя с еще большей силой.

Виды гиперкинезов

Существуют различные критерии, которые используются для классификации патологии. Благодаря им, можно выделить следующие виды гиперкинезов:

Гиперкинезы при ДЦП у детей начинают проявляться в возрасте 1,5-2 года. Дети с такой патологией с трудом координируют свои движения, которые часто выглядят как толчки, рывки и скручивания. Повторяющиеся движения могут быть быстрыми и ритмичными или, наоборот, медленными и беспорядочными.

Гиперкинезы при ДЦП могут сопровождаться нарушениями глотания, задержкой и расстройствами речи, лабильностью эмоциональной системы.

Возможные осложнения

Постепенное развитие атрофии мышц приводит к полной неподвижности и инвалидности пациента.

Диагностика

Прежде, чем определить, как лечить гиперкинез, необходимо провести точную и достоверную диагностику. При этом обращают внимание на клиническую картину заболевания, оценку психологического и интеллектуального состояния пациента.

В диагностике гиперкинезов используются:

Некоторым пациентам назначают консультацию генетика. Она необходима, если есть подозрение о том, что гиперкинезы являются симптомами наследственных заболеваний.

Диагностика гиперкинезов – это длительный процесс, на который понадобится несколько недель. Определение причин патологии позволит лечить гиперкинез более эффективно.

Лечение гиперкинезов

Традиционное лечение гиперкинезов подразумевает применение консервативной терапии. Пациенту подбирают необходимые лекарственные средства следующих групп:

В процессе лечения подбор препаратов осуществляется индивидуально, с учетом состояния пациента. Подбор лучше проводить в условиях стационарного лечения.

Помимо медикаментозной терапии в лечении применяются массажи, выполнение упражнений ЛФК, физиолечение. Пациентам с таким диагнозом показано санаторно-курортное лечение.

Лечение гиперкинезов у детей подразумевает назначение препаратов Пирацетам и Пантокальцин. Они снижают двигательную активность, нормализуют работу сосудистой системы головного мозга. Для улучшения метаболизма клеток головного мозга применяют Глицин, Гликозил, для расслабления мускулатуры – средство Ацедипрол. Для обеспечения клеток головного мозга кислородом принимают витамины группы В.

При гиперкинезах детям назначают массажи, водные и физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру. В особо сложных случаях показано хирургическое вмешательство.

В целом гиперкинезы не представляют опасности для жизни пациента, но вызывают значительные трудности в его нахождении в обществе и формировании взаимодействия с другими людьми. Полностью исключить самопроизвольные движения пациента нельзя, но при регулярном лечении можно достичь снижения их интенсивности, тем самым улучшив качество жизни человека.

На данный момент не существует эффективных профилактических мер, которые способны снизить риск развития патологии. Среди общих рекомендаций – своевременное выявление и лечение перинатальных, травматических и токсических поражений мозга, консультации генетиков лицам с наследственной предрасположенностью к патологии.

Невролог «СМ-Клиника» рассказала о течении гиперкинеза у взрослых

Возможно, вы слышали выражение «Пляска святого Витта» — в исторических источниках так называли специфические проблемы нервной системы. Сегодня их называют гиперкинезами. Что это за болезнь и как ее лечить?

АЛЕНА ПАРЕЦКАЯ

Врач-патофизиолог,

иммунолог, член

Санкт-Петербургского

общества патофизиологов

ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНА

К.м.н., врач-невролог «СМ-Клиника»

До середины прошлого века считалось, что гиперкинезы – это вариант невроза. Но исследования в неврологии помогли определить, что это одно из проявлений серьезных нервных болезней.

Что нужно знать о гиперкинезе

Что такое гиперкинез

Причины гиперкинеза у взрослых

Гиперкинезы – это не заболевание, а синдром (набор определенных симптомов, проявлений). Они являются признаками повреждения нервной системы из-за:

Первичные – это наследственные повреждения нервной системы: болезнь Вильсона, хорея Гентингтона, оливопонтоцеребеллярные дегенерации.

Вторичные – они возникают из-за различных проблем, поражений нервной системы, полученных в течение жизни (черепно-мозговые травмы, энцефалиты, отравление угарным газом, последствия алкоголизма, тиреотоксикоза, ревматизма, опухоли и т.д.).

Психогенные – это гиперкинезы, которые возникают в результате острых психотравм, хронических поражений – истерических неврозов, психозов, тревожных расстройств. Эти формы бывают очень редко, но не исключены.

Проявления гиперкинеза у взрослых

Ключевые проявления патологии – это двигательные акты, которые возникают помимо воли самого человека. Их описывают как непреодолимое желание двигаться именно таким, необычным образом. Кроме того, возникают дополнительные симптомы, которые типичны для основного заболевания. Самые частые варианты проявлений:

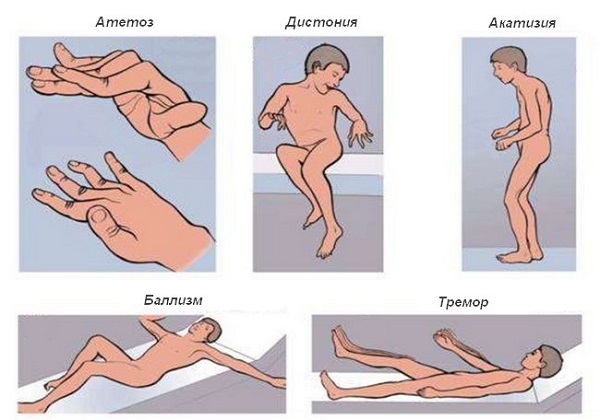

Тремор или дрожание – попеременные сокращения мышц сгибателей-разгибателей, имеющие как высокую, так и низкую амплитуду. Они могут быть в разных частях тела, пропадая при движении или в покое (либо, наоборот, усиливаясь).

Нервный тик – резкие, отрывистые сокращения мышц, имеющие низкую амплитуду. Тики обычно локализуются в одной группе мышц, их можно частично подавлять волевым усилием. Бывают моргание, подергивание уголка глаза, мигание, повороты головы, сокращение уголка рта, плеча.

Миоклонии – сокращения в хаотичном порядке отдельных мышечных волокон. За счет них некоторые группы мышц могут совершать непроизвольные движения, рывки.

Хорея – неритмичные рывковые движения, производимые с большой амплитудой. При них двигаться произвольно крайне тяжело, обычно они начинаются с конечностей.

Баллизм – резкие и непроизвольные вращательные движения в плече или бедре, из-за чего конечность совершает бросковые движения.

Блефароспазм – резкое непроизвольное смыкание века из-за повышения тонуса мышц.

Оромандибулярная дистония – непроизвольные смыкания челюстей с открытием рта при жевании, смехе или разговоре.

Писчий спазм – резкое сокращение мышц в области кисти при письме, нередко вместе с дрожанием кисти.

Атетоз – медленные извивающиеся движения в пальцах, стопе, кистях, лице.

Торсионная дистония – медленные скручивающие движения в области торса.

Лицевой гемиспазм – спазм мышц начинается с века, переходя на всю половину лица.

Виды гиперкинеза у взрослых

Гиперкинезы бывают различными, в зависимости от того, какая часть нервной системы и экстрапирамидного пути повреждена. Варианты различаются по темпу движений и особенностям так называемого «двигательного рисунка», времени возникновения и характеру этих движений.

Неврологи выделяют несколько групп гиперкинезов, по локализации их патологической основы.

Повреждения в подкорковых образованиях – их проявления будут в форме хореи, торсионной дистонии, атетоза или баллизма. Движения человека характеризует отсутствие какой-либо ритмичности, достаточно сложные, необычные движения, нарушение тонуса мышц (дистония) и широкие вариации движений.

Повреждения в стволе мозга – в этом случае будет типичным тремор (дрожание) появление миоритмий, тиков, лицевых спазмов, миоклоний. Для них характерна ритмичность, движения относительно простые и стереотипные.

Поражения корковых и подкорковых структур – для них типичны приступы эпилепсии, генерализованные гиперкинезы, диссинергия Ханта, моклонусы.

Если рассматривать скорость движений, которые непроизвольно возникают в теле, можно выделить:

постоянные движения, которые могут исчезать только во сне (это, например, дрожание или атетоз);

приступообразные, которые возникают периодами, ограниченными во времени (это тики, миоклонии).

Лечение гиперкинеза у взрослых

Диагностика

Основной план диагностики подразумевает консультацию невролога. Врач оценивает тип гиперкинеза, определяет сопутствующие симптомы, психические функции, интеллект. Также назначаются:

Современные методы лечения

– Из современных методов лечения, – объясняет врач-невролог Валентина Кузьмина, – можно выделить ботулинотерапию. Например, первичный писчий спазм можно уменьшить с помощью холинолитиков, но более перспективный метод лечения – инъекции ботулотоксина в мышцы, вовлеченные в гиперкинез.

При выраженном кинетическом компоненте тремора, а также треморе головы и голосовых складок, эффективен клоназепам.

При мозжечковом треморе, плохо поддающемся лечению, обычно используют ГАМК-ергические препараты, а также утяжеление конечности с помощью браслета.

Профилактика гиперкинеза у взрослых в домашних условиях

– Специфических мер профилактики развития заболевания не существует, – подчеркивает врач-невролог Валентина Кузьмина. – Профилактика ухудшения уже имеющегося заболевания направлена в первую очередь на ограничение психоэмоциональных нагрузок, стрессов. Также важным является соблюдение здорового образа жизни – полноценное питание, правильный режим отдыха и работы и др.

Популярные вопросы и ответы

Почему опасны гиперкинезы, когда нужно обращаться к врачу, нужно ли пить лекарства и можно ли полечиться самим, рассказала врач-невролог Валентина Кузьмина.

Какие могут последствия у гиперкинеза взрослых?

Среди основных последствий гиперкинеза у взрослых можно выделить проблемы с работой и в быту. Гиперкинезы не являются состоянием, опасным для жизни пациента. В некоторых случаях отсутствие лечения может привести к развитию ограничений подвижности суставов, вплоть до контрактур. Ограничения подвижности могут значительно осложнять осуществление таких простых бытовых действий, как одевание, расчесывание волос, умывание и т.д.

Постепенное развитие атрофии мышц приводит к полной неподвижности и инвалидности пациента.

Существуют ли лекарства от гиперкинеза?

Да, лекарства существуют, пить их надо будет постоянно, иначе гиперкинез усилится. Основной целью лечения является уменьшение имеющейся симптоматики и повышение качества жизни пациента.

Можно ли вылечить гиперкинез народными средствами?

Нет. Подобные методы не имеют доказанной эффективности, более того, они могут серьезно навредить, привести к прогрессированию основного заболевания из-за упущенного времени.

Гиперкинезы

Гиперкинезы — избыточные насильственные двигательные акты, возникающие помимо воли больного. Включают разнообразные клинические формы: тики, миоклонии, хорею, баллизм, тремор, торсионную дистонию, лицевой пара- и гемиспазм, акатизию, атетоз. Диагностируются клинически, дополнительно назначается ЭЭГ, ЭНМГ, МРТ, КТ, дуплексное сканирование, УЗДГ церебральных сосудов, биохимия крови. Консервативная терапия требует индивидуального подбора фармпрепарата из следующих групп: холинолитики, нейролептики, вальпроаты, бензодиазепины, препараты ДОФА. В резистентных случаях возможна стереотаксическая деструкция экстрапирамидных подкорковых центров.

МКБ-10

Общие сведения

В переводе с греческого «гиперкинез» означает «сверхдвижение», что точно отражает избыточный характер патологической двигательной активности. Гиперкинезы известны давно, описаны ещё в средние века, зачастую упоминаются в литературных источниках как «пляска святого Витта». Поскольку выявить морфологические изменения в тканях мозга не удавалось, до средины ХХ века гиперкинезы считались проявлениями невротического синдрома. Развитие нейрохимии позволило предположить связь патологии с дисбалансом нейротрансмиттеров, сделать первые шаги в изучении механизма возникновения двигательных нарушений. Гиперкинезы могут появиться в любом возрасте, одинаково распространены среди мужской и женской части населения, выступают составной частью многих неврологических заболеваний.

Причины гиперкинезов

Гиперкинетический синдром возникает вследствие генетических нарушений, органического поражения головного мозга, интоксикаций, инфекций, травм, дегенеративных процессов, лекарственной терапии отдельными группами фармпрепаратов. В соответствии с этиологией в клинической неврологии различают следующие гиперкинезы:

Патогенез

Гиперкинезы являются следствием дисфункции экстрапирамидной системы, подкорковыми центрами которой считаются полосатое тело, хвостатое, красное и чечевицеобразное ядра. Интеграционными структурами системы выступают мозговая кора, мозжечок, таламические ядра, ретикулярная формация, двигательные ядра ствола. Связующую функцию выполняют экстрапирамидные пути. Основная роль экстрапирамидной системы – регуляция произвольных движений – осуществляется по нисходящим трактам, идущим к мотонейронам спинного мозга. Воздействие этиофакторов приводит к нарушению описанных механизмов, что обуславливает появление неконтролируемых избыточных движений. Определённую патогенетическую роль играет сбой в нейротрансмиттерной системе, обеспечивающей взаимодействие различных экстрапирамидных структур.

Классификация

Гиперкинезы классифицируют по уровню поражения экстрапирамидной системы, темпу, двигательному рисунку, времени и характеру возникновения. В клинической практике для дифференциальной диагностики гиперкинетического синдрома определяющее значение имеет разделение гиперкинезов по четырем основным критериям.

По локализации патологических изменений:

По скорости непроизвольных движений:

По типу возникновения:

Симптомы гиперкинезов

Основное проявление заболевания – развивающиеся помимо воли пациента двигательные акты, характеризуемые как насильственные. Гиперкинезы включают движения, описываемые больными как «происходящие в силу непреодолимого желания их совершать». В большинстве случаев избыточные движения сочетаются с симптоматикой, типичной для причинной патологии.

Тремор – ритмичные низко- и высокоамплитудные колебания, обусловленные попеременным сокращением мышц-антагонистов. Может охватывать различные части тела, усиливаться в покое или в движении. Сопровождает мозжечковую атаксию, болезнь Паркинсона, синдром Гийена-Барре, атеросклеротическую энцефалопатию.

Тики – отрывистые низкоамплитудные аритмичные гиперкинезы, захватывающие отдельные мышцы, частично подавляемые волей больного. Чаще наблюдается подмигивание, моргание, подёргивание угла рта, области плеч, повороты головы. Тик речевого аппарата проявляется произношением отдельных звуков.

Миоклонии – беспорядочные сокращения отдельных пучков мышечных волокон. При распространении на группу мышц обуславливают резкое непроизвольные движение, рывковое изменение положения тела. Аритмичные фасцикулярные подёргивания, не приводящие к двигательному акту, называют миокимиями, ритмичные подёргивания отдельной мышцы – миоритмиями. Сочетание миоклонических феноменов с эпилептическими пароксизмами формирует клинику миоклонической эпилепсии.

Хорея – аритмичные порывистые гиперкинезы, часто большой амплитуды. Базовый симптом малой хореи, хореи Гентингтона. Произвольные движения затруднительны. Типично начало гиперкинеза в дистальных отделах конечностей.

Баллизм – резкое непроизвольное вращение плеча (бедра), приводящее к бросковому движению верхней (нижней) конечности. Чаще носит односторонний характер – гемибаллизм. Установлена связь гиперкинеза с поражением люисова ядра.

Блефароспазм – спастическое смыкание век в результате гипертонуса круговой мышцы глаза. Наблюдается при болезни Галлервордена-Шпатца, лицевом гемиспазме, офтальмологических заболеваниях.

Оромандибулярная дистония – насильственное смыкание челюстей и открытие рта, обусловленное непроизвольным сокращением соответствующих мышц. Провоцируется жеванием, разговором, смехом.

Писчий спазм – спастическое сокращение мышц кисти, провоцируемое письмом. Носит профессиональный характер. Возможны миоклонии, тремор поражённой кисти. Отмечены семейные случаи болезни.

Атетоз – червеобразные замедленные движения пальцев, кистей, стоп, предплечий, голеней, мышц лица, являющиеся результатом асинхронно возникающего гипертонуса мышц агонистов и антагонистов. Характерен для перинатального поражения ЦНС.

Торсионная дистония – медленные генерализованные гиперкинезы с характерными скрученными позами тела. Чаще имеет генетическую обусловленность, реже – вторичный характер.

Лицевой гемиспазм – гиперкинезы стартуют блефароспазмом, захватывают всю мимическую мускулатуру половины лица. Аналогичное двустороннее поражение носит название лицевой параспазм.

Акатизия – двигательное беспокойство. Отсутствие двигательной активности вызывает у больных выраженный дискомфорт, что побуждает их постоянно совершать движения. Иногда проявляется на фоне вторичного паркинсонизма, тремора, лечения антидепрессантами, нейролептиками, фармпрепаратами ДОФА.

Диагностика

Гиперкинезы распознаются на основании характерной клинической картины. Тип гиперкинеза, сопутствующая симптоматика, оценка неврологического статуса позволяют судить об уровне поражения экстрапирамидной системы. Дополнительные исследования необходимы для подтверждения/опровержения вторичного генеза гиперкинетического синдрома. План обследования включает:

Дифференциальная диагностика проводится между различными заболеваниями, клиническая картина которых включает гиперкинезы. Важным моментом является исключение психогенной природы насильственных движений. Психогенные гиперкинезы отличаются непостоянством, внезапными длительными ремиссиями, полиморфностью и изменчивостью гиперкинетического паттерна, отсутствием мышечной дистонии, положительным ответом на плацебо и резистентностью к стандартным методам лечения.

Лечение гиперкинезов

Терапия преимущественно медикаментозная, осуществляется параллельно с лечением причинного заболевания. Дополнительно используются физиотерапевтические методики, водолечение, лечебная физкультура, рефлексотерапия. Выбор препарата, купирующего гиперкинезы, и подбор дозировки осуществляется индивидуально, иногда требует длительного периода времени. Среди антигиперкинетических средств выделяют следующие группы фармпрепаратов:

Прогноз и профилактика

Гиперкинезы не опасны для жизни больного. Однако их демонстративный характер зачастую формирует у окружающих негативное отношение, что отражается на психологическом состоянии пациента, ведёт к социальной дезадаптации. Выраженные гиперкинезы, затрудняющие произвольные движения и самообслуживание, инвалидизируют больного. Общий прогноз заболевания зависит от причинной патологии. В большинстве случаев лечение позволяет контролировать патологическую двигательную активность, значительно улучшить качество жизни пациента. Специфические превентивные меры не разработаны. Предупредить развитие гиперкинезов помогает профилактика и своевременное лечение перинатальных, травматических, гемодинамических, токсических, инфекционных поражений мозга.

Гиперкинезы

Гиперкинезы — избыточные насильственные двигательные акты, возникающие помимо воли больного. Включают разнообразные клинические формы: тики, миоклонии, хорею, баллизм, тремор, торсионную дистонию, лицевой пара- и гемиспазм, акатизию, атетоз. Диагностируются клинически, дополнительно назначается ЭЭГ, ЭНМГ, МРТ, КТ, дуплексное сканирование, УЗДГ церебральных сосудов, биохимия крови. Консервативная терапия требует индивидуального подбора фармпрепарата из следующих групп: холинолитики, нейролептики, вальпроаты, бензодиазепины, препараты ДОФА. В резистентных случаях возможна стереотаксическая деструкция экстрапирамидных подкорковых центров.

МКБ-10

Общие сведения

В переводе с греческого «гиперкинез» означает «сверхдвижение», что точно отражает избыточный характер патологической двигательной активности. Гиперкинезы известны давно, описаны ещё в средние века, зачастую упоминаются в литературных источниках как «пляска святого Витта». Поскольку выявить морфологические изменения в тканях мозга не удавалось, до средины ХХ века гиперкинезы считались проявлениями невротического синдрома. Развитие нейрохимии позволило предположить связь патологии с дисбалансом нейротрансмиттеров, сделать первые шаги в изучении механизма возникновения двигательных нарушений. Гиперкинезы могут появиться в любом возрасте, одинаково распространены среди мужской и женской части населения, выступают составной частью многих неврологических заболеваний.

Причины гиперкинезов

Гиперкинетический синдром возникает вследствие генетических нарушений, органического поражения головного мозга, интоксикаций, инфекций, травм, дегенеративных процессов, лекарственной терапии отдельными группами фармпрепаратов. В соответствии с этиологией в клинической неврологии различают следующие гиперкинезы:

Патогенез

Гиперкинезы являются следствием дисфункции экстрапирамидной системы, подкорковыми центрами которой считаются полосатое тело, хвостатое, красное и чечевицеобразное ядра. Интеграционными структурами системы выступают мозговая кора, мозжечок, таламические ядра, ретикулярная формация, двигательные ядра ствола. Связующую функцию выполняют экстрапирамидные пути. Основная роль экстрапирамидной системы – регуляция произвольных движений – осуществляется по нисходящим трактам, идущим к мотонейронам спинного мозга. Воздействие этиофакторов приводит к нарушению описанных механизмов, что обуславливает появление неконтролируемых избыточных движений. Определённую патогенетическую роль играет сбой в нейротрансмиттерной системе, обеспечивающей взаимодействие различных экстрапирамидных структур.

Классификация

Гиперкинезы классифицируют по уровню поражения экстрапирамидной системы, темпу, двигательному рисунку, времени и характеру возникновения. В клинической практике для дифференциальной диагностики гиперкинетического синдрома определяющее значение имеет разделение гиперкинезов по четырем основным критериям.

По локализации патологических изменений:

По скорости непроизвольных движений:

По типу возникновения:

Симптомы гиперкинезов

Основное проявление заболевания – развивающиеся помимо воли пациента двигательные акты, характеризуемые как насильственные. Гиперкинезы включают движения, описываемые больными как «происходящие в силу непреодолимого желания их совершать». В большинстве случаев избыточные движения сочетаются с симптоматикой, типичной для причинной патологии.

Тремор – ритмичные низко- и высокоамплитудные колебания, обусловленные попеременным сокращением мышц-антагонистов. Может охватывать различные части тела, усиливаться в покое или в движении. Сопровождает мозжечковую атаксию, болезнь Паркинсона, синдром Гийена-Барре, атеросклеротическую энцефалопатию.

Тики – отрывистые низкоамплитудные аритмичные гиперкинезы, захватывающие отдельные мышцы, частично подавляемые волей больного. Чаще наблюдается подмигивание, моргание, подёргивание угла рта, области плеч, повороты головы. Тик речевого аппарата проявляется произношением отдельных звуков.

Миоклонии – беспорядочные сокращения отдельных пучков мышечных волокон. При распространении на группу мышц обуславливают резкое непроизвольные движение, рывковое изменение положения тела. Аритмичные фасцикулярные подёргивания, не приводящие к двигательному акту, называют миокимиями, ритмичные подёргивания отдельной мышцы – миоритмиями. Сочетание миоклонических феноменов с эпилептическими пароксизмами формирует клинику миоклонической эпилепсии.

Хорея – аритмичные порывистые гиперкинезы, часто большой амплитуды. Базовый симптом малой хореи, хореи Гентингтона. Произвольные движения затруднительны. Типично начало гиперкинеза в дистальных отделах конечностей.

Баллизм – резкое непроизвольное вращение плеча (бедра), приводящее к бросковому движению верхней (нижней) конечности. Чаще носит односторонний характер – гемибаллизм. Установлена связь гиперкинеза с поражением люисова ядра.

Блефароспазм – спастическое смыкание век в результате гипертонуса круговой мышцы глаза. Наблюдается при болезни Галлервордена-Шпатца, лицевом гемиспазме, офтальмологических заболеваниях.

Оромандибулярная дистония – насильственное смыкание челюстей и открытие рта, обусловленное непроизвольным сокращением соответствующих мышц. Провоцируется жеванием, разговором, смехом.

Писчий спазм – спастическое сокращение мышц кисти, провоцируемое письмом. Носит профессиональный характер. Возможны миоклонии, тремор поражённой кисти. Отмечены семейные случаи болезни.

Атетоз – червеобразные замедленные движения пальцев, кистей, стоп, предплечий, голеней, мышц лица, являющиеся результатом асинхронно возникающего гипертонуса мышц агонистов и антагонистов. Характерен для перинатального поражения ЦНС.

Торсионная дистония – медленные генерализованные гиперкинезы с характерными скрученными позами тела. Чаще имеет генетическую обусловленность, реже – вторичный характер.

Лицевой гемиспазм – гиперкинезы стартуют блефароспазмом, захватывают всю мимическую мускулатуру половины лица. Аналогичное двустороннее поражение носит название лицевой параспазм.

Акатизия – двигательное беспокойство. Отсутствие двигательной активности вызывает у больных выраженный дискомфорт, что побуждает их постоянно совершать движения. Иногда проявляется на фоне вторичного паркинсонизма, тремора, лечения антидепрессантами, нейролептиками, фармпрепаратами ДОФА.

Диагностика

Гиперкинезы распознаются на основании характерной клинической картины. Тип гиперкинеза, сопутствующая симптоматика, оценка неврологического статуса позволяют судить об уровне поражения экстрапирамидной системы. Дополнительные исследования необходимы для подтверждения/опровержения вторичного генеза гиперкинетического синдрома. План обследования включает:

Дифференциальная диагностика проводится между различными заболеваниями, клиническая картина которых включает гиперкинезы. Важным моментом является исключение психогенной природы насильственных движений. Психогенные гиперкинезы отличаются непостоянством, внезапными длительными ремиссиями, полиморфностью и изменчивостью гиперкинетического паттерна, отсутствием мышечной дистонии, положительным ответом на плацебо и резистентностью к стандартным методам лечения.

Лечение гиперкинезов

Терапия преимущественно медикаментозная, осуществляется параллельно с лечением причинного заболевания. Дополнительно используются физиотерапевтические методики, водолечение, лечебная физкультура, рефлексотерапия. Выбор препарата, купирующего гиперкинезы, и подбор дозировки осуществляется индивидуально, иногда требует длительного периода времени. Среди антигиперкинетических средств выделяют следующие группы фармпрепаратов:

Прогноз и профилактика

Гиперкинезы не опасны для жизни больного. Однако их демонстративный характер зачастую формирует у окружающих негативное отношение, что отражается на психологическом состоянии пациента, ведёт к социальной дезадаптации. Выраженные гиперкинезы, затрудняющие произвольные движения и самообслуживание, инвалидизируют больного. Общий прогноз заболевания зависит от причинной патологии. В большинстве случаев лечение позволяет контролировать патологическую двигательную активность, значительно улучшить качество жизни пациента. Специфические превентивные меры не разработаны. Предупредить развитие гиперкинезов помогает профилактика и своевременное лечение перинатальных, травматических, гемодинамических, токсических, инфекционных поражений мозга.

.jpg)