Подклапанная митральная регургитация что это

Митральная регургитация. Причины, симптомы, диагностика и лечение регургитации митрального клапана.

1. Что такое регургитация митрального клапана?

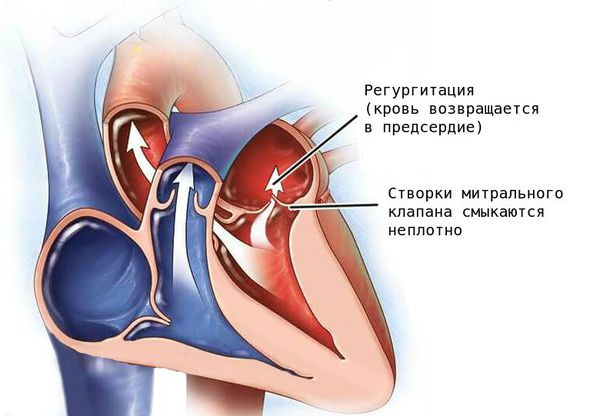

Регургитация митрального клапана характеризуется неестественным потоком крови из левого желудочка в левое предсердие во время систолы – сокращения сердечной мышцы.

При правильной работе сердечного клапана кровь движется из предсердия в желудочек. На фоне ревматической лихорадки, расширения кольца митрального клапана, ишемической дисфункции сосочковых мышц и других неблагоприятных факторов направление движения крови меняется в обратную сторону.

Согласно статистическим данным, митральной регургитации подвержены около 70% населения земного шара. Незначительные проявления этого патологического процесса могут встречаться даже у абсолютно здоровых людей.

2. Почему возникает митральная регургитация?

Выделяют две основные формы митральной регургитации: хроническую и острую. Рассмотрим более подробно их различия и особенности протекания.

3. Симптомы заболевания

Для хронической митральной регургитации характерно отсутствие симптомов на протяжении многих лет. Как правило, больные долгое время не знают о заболевании сердца, признаки которого проявляются постепенно. Острая форма регургитации гораздо серьезнее и сопровождается такими же симптомами, как кардиогенный шок и острая сердечная недостаточность.

Перечислим основные симптомы регургитации митрального клапана:

При обнаружении хотя бы двух вышеотмеченных симптомов обязательно обратитесь к хорошему кардиологу. Возможно, вам требуется немедленного лечения.

4. Диагностика и лечение регургитации митрального клапана

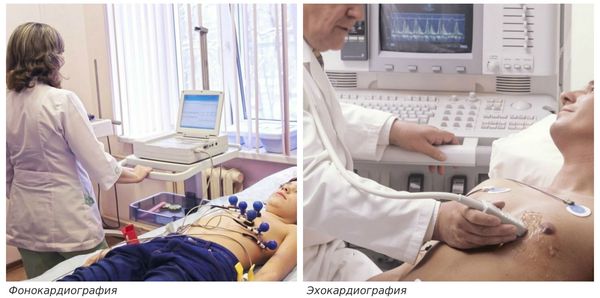

Диагностика регургитации митрального клапана может включать в себя:

Эти тесты позволяют не только выявить митральную регургитацию, но и определить степень митральной недостаточности. Полученная в ходе исследования информация является основой, на которой базируется дальнейшее лечение.

Выбор способа лечения регургитации митрального клапана зависит в первую очередь от формы заболевания, а также от степени его прогрессирования. К примеру, в хронических случаях врачи чаще всего назначают постоянное наблюдение за состоянием сердца больного и прием специальных медикаментозных средств для устранения симптомов болезни. К таким препаратам можно отнести:

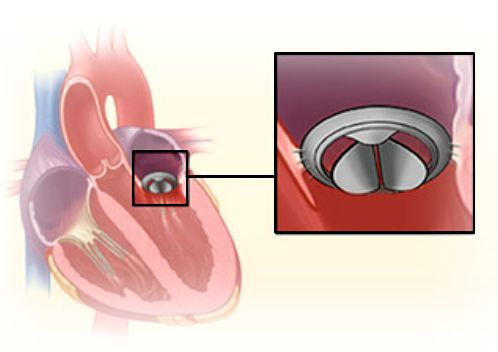

При необходимости врач может рекомендовать операцию для восстановления или замены митрального клапана. Пациентам с митральной регургитацией необходимо кардинально изменить свой образ жизни для того, чтобы уменьшить нагрузку на сердце. Врачи рекомендуют избегать сильных физических нагрузок и эмоциональных переживаний, вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Недостаточность митрального клапана

Сущность этого порока состоит в нарушении замыкательной функции клапана вследствие фиброзной деформации створок, подклапанных структур, дилятации фиброзного кольца или нарушении целостности элементов митрального клапана, что обусловливает возврат части крови из левого желудочка в предсердие. Эти нарушения внутрисердечной гемодинамики сопровождаются уменьшением минутного объема кровообращения, развитием синдрома легочной гипертензии.

Причины возникновения митральной недостаточности представлены в таблице 1.

Повреждение митрального кольца

Повреждение створок митрального клапана

Разрыв сухожильных хорд

Повреждение или дисфункия папиллярных мышц

Дисфункция протеза митрального клапана (у больных, ранее перенесших оперативное вмешательство)

Изменения воспалительного характера

| Рис. 7 Препарат митрального клапана, иссеченный во время операции. Створки разрушены с формированием митральной недостаточности, видны массивные вегетации. |

Класификация. С целью градации недостаточности митрального клапана применяется классификация, основанная на величине трансклапанной регургитации. Выделяют 3 степени митральной недостаточности (рис. 8):

Клиническая картина и диагностика. В отличие от митрального стеноза при митральной недостаточности одышка менее выражена и появляется в более поздние сроки формирования порока. Кровохарканье возникает редко, и недостаточность кровообращения развивается значительно позже. На ЭКГ обычно отсутствуют признаки изолированной гипертрофии правого желудочка. Аускультативно и фонографически определяется систолический шум с эпицентром звучания над верхушкой сердца, распространяющийся в левую подмышечную область.

Клиническая симптоматика во многом связана со степенью нарушения кровообращения, зависимой, главным образом, от объема регургитации крови из левого желудочка в предсердие, выраженности легочной гипертензии и состояния сократительной функции миокарда. С появлением выраженной недостаточности кровообращения медикаментозная терапия становится неэффективной вследствие необратимых изменений во внутренних органах и, прежде всего, в сердце, возникающих в результате его хронической перегрузки и ревматического кардита.

Рентгенологически характерен застой в легких по венозному типу. При недостаточности митрального клапана левое предсердие увеличено по большому радиусу (более 7 см) и преобладает увеличение левого желудочка над правым. Характерным является систолическое увеличение (пульсация) тени левого предсердия, определяемое при рентгеноскопии.

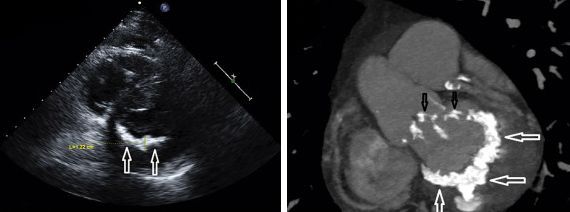

В диагностике недостаточности митрального клапана существенную роль играет эхокардиография. Применение трансторакального и чреспищеводного сканирований позволяет определить характер патологических изменений на клапане (инфекционный эндокардит, миксоматозная дегенерация и т.д.), оценить выраженность нарушений внутрисердечной гемодинамики (определить степень регургитации, ее характер). Данные эхокардиографической картины вместе с клиническими проявления и позволяют сформулировать показания к хирургическому лечению.

Оперативное лечение. Показанием к хирургическому лечению при митральной недостаточности является возникновение регургитации II-III степени.

Задача хирургической коррекции состоит в устранении порока в условиях искусственного кровообращения путем восстановления запирательной функции митрального клапана. Чаще всего это достигается протезированием клапана механическим или биологическим протезом. При ограниченных изменениях клапана могут быть выполнены клапаносохраняющие операции (рис. 9): шовная вальвулопластика, анулопластика, сужение фиброзного кольца специальным жестким синтетическим кольцом, восстановление подклапанных структур, а также изолированное протезирование створок клапана ауто- или ксеноперикардом. Следует отметить, что результаты хирургического лечения недостаточности митрального клапана в значительной степени зависят от своевременности определения показаний к оперативному лечению.

Рис. 9. Варианты клапансохраняющих операций на митральном клапане.

Митральная (клапанная) недостаточность (I34.0)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Среди наиболее часто встречаемых поражений клапанов сердца митральная регургитация занимает второе место после аортального стеноза.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

| Признак | Легкий | Умеренный | Тяжелый |

| Качественные критерии | |||

| Степень по данным ангиографии | 1+ | 2+ | 3-4+ |

| Площадь потока митральной регургитации при цветовом допплеровском картировании | Небольшой поток центральной регургитации (менее 4 см2 или менее 20% отверстия левого предсердия) | Промежуточные значения между легкой и тяжелой степенью митральной регургитации | «Vena contracta», шириной более 0,7 см с большим центральным потоком митральной регургитации (>40% площади левого предсердия) или эксцентричный поток митральной регургитации, поступающей в левое предсердие |

| «Vena contracta», ширина (см) | менее 0,3 | 0,3-0,69 | более 0,7 |

| Количественные (полученные при эхоскопии или катетеризации полостей сердца) критерии | |||

| Объем регургитации (мл/сокращение) | менее 30 | 30-59 | более 60 |

| Фракция регургитации (%) | менее 30 | 30-49 | более 50 |

| Площадь потока регургитации, (см2) | менее 0,2 | 0,2-0,39 | более 0,40 |

| Дополнительные критерии | |||

| Увеличение размеров левого желудочка | + | ||

| Увеличение размеров левого предсердия | + | ||

Этиология и патогенез

Органическая митральная регургитация включает все причины, при которых аномалия клапана является первичной причиной болезни, в отличие от ишемической и функциональной митральной регургитации, которая является следствием заболеваний левого желудочка.

Эпидемиология

Клиническая картина

Cимптомы, течение

В стадии компенсации у больных не отмечается субъективных ощущений и они могут выполнять значительную физическую нагрузку. Порок может быть выявлен случайно при медицинском осмотре.

В дальнейшем по мере прогрессирования заболевания могут отмечаться следующие проявления:

3. При развитии хронических застойных явлений в легких появляется кашель, сухой или с отделением небольшого количества мокроты, часто с примесью крови (кровохарканье).

4. При нарастании симптомов правожелудочковой недостаточности наблюдаются отеки на ногах и боль в правом подреберье, возникающая из-за увеличения печени и растяжения ее капсулы.

7. При значительной регургитации слева от грудины наблюдается сердечный горб, являющийся следствием выраженной гипертрофии левого желудочка (в особенности при развитии порока в детском возрасте). Определяется усиленный и разлитой верхушечный толчок, который локализуется в пятом межреберье кнаружи от среднеключичной линии и свидетельствует о гипертрофии и усиленной работе левого желудочка.

При аускультации сердца определяется ослабление или полное отсутствие I тона сердца в результате нарушения механизма захлопывания митрального клапана (отсутствия «периода замкнутых клапанов»), а также волны регургитации.

Акцент II тона над легочной артерией, как правило, выражен умеренно и возникает при развитии застойных явлений в малом круге кровообращения. Также над легочной артерией часто выслушивается расщепление II тона, которое связано с запаздыванием аортального компонента тона (увеличивается продолжительность периода изгнания крови из левого желудочка).

Вследствие того, что увеличенное количество крови из левого предсердия усиливает колебания стенок желудочка, на верхушке сердца часто определяется глухой III тон.

Диагностика

— дилатация левых отделов сердца;

— избыточная экскурсия межжелудочковой перегородки;

— разнонаправленное движение митральных створок во время диастолы;

— отсутствие диастолического смыкания створок митрального клапана;

— признаки фиброза (кальциноза) передней створки;

— увеличение полости правого желудочка.

Дифференциальный диагноз

Митральную регургитацию дифференцируют со следующими состояниями:

— гипертрофическая кардиомиопатия;

— легочная или трикуспидальная регургитация;

— дефект межжелудочковой перегородки;

— у пожилых больных необходимо дифференцировать митральную регургитацию с кальцинированным аортальным стенозом.

1. Гипертрофическая кардиомиопатия. При данном заболевании на верхушке сердца выслушивается систолический шум. Это может стать поводом для диагностики недостаточности митрального клапана при поверхностном обследовании больного. Вероятность диагностической ошибки возрастает в тех случаях, когда у больных гипертрофической кардиомиопатией систолический шум сочетается с ослаблением 1-го тона и экстратонами. Эпицентр шума, как и при недостаточности митрального клапана, может располагаться на верхушке сердца и в точке Боткина.

Различие заключается в том, что при кардиомиопатии шум усиливается при вставании и при проведении пробы Вальсальвы, а при митральной недостаточности он проводится в подмышечную впадину.

При гипертрофической кардиомиопатии ЭхоКГ выявляет асимметричную гипертрофию межжелудочковой перегородки (важный признак заболевания).

3. Другие приобретенные пороки сердца.

Осложнения

Лечение

Хирургическое лечение недостаточности левого предсердно-желудочкового клапана предполагает замену клапана подходящим протезом или клапанной тканью.

Показания к операции при тяжелой хронической митральной регургитации, обусловленной органическим поражением клапана

«Симптомные» пациенты с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка > 30% и конечносистолическим размером (КСР)

«Бессимптомные» пациенты с дисфункцией левого желудочка (КСР > 45 мм и/или ФВ левого желудочка

«Бессимптомные» пациенты с сохраненной функцией левого желудочка и фибрилляцией предсердий (ФП) или легочной гипертензией (систолическое давление в легочной артерии > 50 мм рт. ст. в состоянии покоя

Пациенты с тяжелой дисфункцией левого желудочка (ФВ левого желудочка 55 мм)

«Бессимптомные» пациенты с сохраненной функцией левого желудочка, высокой вероятностью стойкого эффекта клапаноберегающей операции с низким риском хирургического вмешательства

Пациенты с тяжелой дисфункцией левого желудочка (ФВ левого желудочка 55 мм), рефрактерные к медикаментозной терапии с низкой вероятностью выполнения клапаносберегающей операции, без тяжелых сопутствующих заболеваний

Лечение бессимптомных больных является областью различных противоречий. В таких случаях показания к хирургическому лечению зависят от стратификации риска и возможности восстановления клапана.

Методы оперативного лечения митральной недостаточности:

Что такое недостаточность митрального клапана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Верещагиной Н. В., врача общей практики со стажем в 28 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Патология проявляется слабостью, головокружением, ощущением нехватки кислорода и утомлением, так как при заболевании нарушается кровоснабжение головного мозга. Без лечения тяжёлая регургитация митрального клапана может стать причиной сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма (аритмии).

Причины митральной недостаточности:

Симптомы недостаточности митрального клапана

Симптомы заболевания:

Патогенез недостаточности митрального клапана

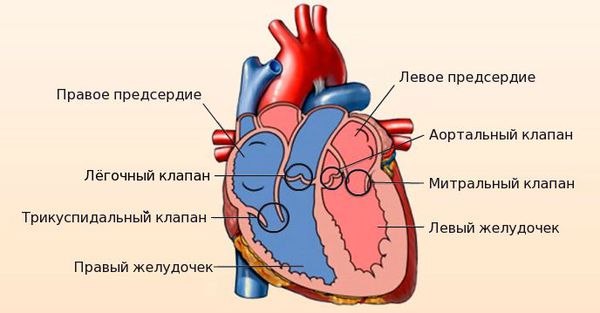

Сердце человека состоит из четырёх камер: правое и левое предсердия, правый и левый желудочки. Между предсердиями и желудочками расположены входные клапаны — трикуспидальный и митральный. На выходе из желудочков находятся похожие по строению выходные клапаны — лёгочный и аортальный.

Клапаны имеют створки, которые открываются и закрываются во время сердечных сокращений. Иногда клапаны не открываются или не закрываются должным образом, при этом нарушается ток крови.

Митральный клапан состоит из двух створок и открывается, позволяя крови течь в левый желудочек. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не текла обратно в левое предсердие. При митральной недостаточности этот клапан закрывается неплотно, в результате чего кровь попадает обратно в левое предсердие.

Классификация и стадии развития недостаточности митрального клапана

В течении заболевания выделяют три периода:

С учётом выраженности обратного тока крови выделяют четыре степени митральной недостаточности: с незначительной митральной регургитацией, с умеренной, выраженной и тяжёлой.

Стадии митральной недостаточности:

Осложнения недостаточности митрального клапана

Осложнения порока:

Диагностика недостаточности митрального клапана

При сборе анамнеза кардиолог уточняет:

Лечение недостаточности митрального клапана

При обострении заболевания необходим постельный режим. Также следует принимать препараты, содержащие магний и B6 по две таблетки три раза в день (например, «Магнелис»).

Если беспокоит частый пульс (более 80 ударов в минуту), то назначаются бета-адреноблокаторы, диуретики, антикоагулянты, нитроглицерин.

Если пациент страдает от приступов тревоги, то в качестве симптоматической терапии можно рекомендовать короткий курс феназепама на ночь.

Если развивается сердечная недостаточность и нарушается сердечный ритм, то проводят лечение бета-адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, антикоагулянтами, блокаторами кальциевых каналов.

При значительной недостаточности митрального клапана показано оперативное лечение.

Основные хирургические методы коррекции митральной недостаточности:

Своевременное хирургическое вмешательство позволяет достичь хороших результатов и не допустить развитие осложнений.

Прогноз. Профилактика

При соблюдении рекомендаций врача прогноз благоприятный.

Для профилактики осложнений следует:

При ревматизме и после перенесённой ангины для профилактики недостаточности митрального клапана назначают антибиотик «Бициллин-3». Препарат подавляет развитие стрептококковой и стафилококковой инфекций.

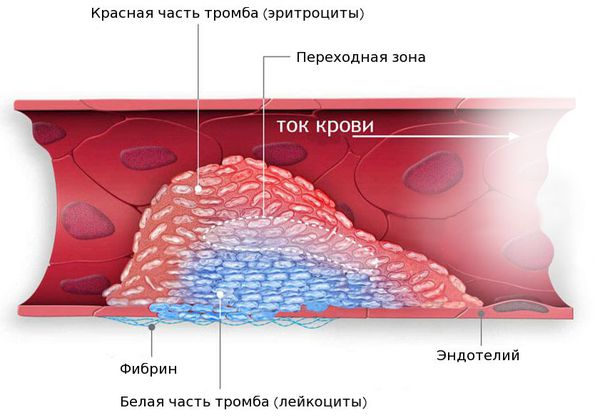

После 40 лет всем пациентам, страдающим недостаточностью митрального клапана, необходимо контролировать уровни фибриногена, РФМК (растворимых фибринмономерных комплексов), D-димера (продукта распада фибрина). Эти анализы нужны для предотвращения тромбоэмболии лёгочной артерии и артерий внутренних органов. При повышении вышеуказанных показателей назначают антикоагулянты.

Если недостаточность митрального клапана обнаружена у ребёнка и его беспокоит слабость, головокружение, расстройство внимания, то рекомендуется временно перейти на домашнее обучение. Таким детям следует избегать чрезмерных физических нагрузок, им разрешена только лечебная физкультура.

Если при проведении Эхо-КГ обнаружено сильное прогибание створок клапана, то необходима консультация у кардиохирурга. Восстановление клапана или его замена могут потребоваться при эндокардите, сердечной недостаточности, нарушениях ритма, сильных болях в грудной клетке, признаках застоя в лёгочной системе (одышке, уменьшении объёма вдоха и ощущении нехватки воздуха).

Пролапс [пролабирование] митрального клапана (I34.1)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

На современном этапе единая классификация пролапса митрального клапана (ПМК) отсутствует.

Наиболее часто используется классификация ПМК, представленная ниже.

По возникновению:

Этиология и патогенез

Эпидемиология

Клиническая картина

Cимптомы, течение

У женщин клинические симптомы встречаются чаще. Среди них тошнота и «ком в горле», повышенная потливость, вегетативные кризы, астеновегетативный синдром, периоды субфебрилитета, синкoпальные состояния.

Вегетативные кризы могут появляться спонтанно или ситуационно, повторяются не менее трех раз в течение трех недель, не связаны со значительным физическим напряжением или угрожающей жизни ситуацией. В основном кризы не сопровождаются яркой эмоциональной и вегетативной аранжировкой.

Характерные аускультативные признаки ПМК

— изолированные щелчки (клики);

— сочетание щелчков с позднесистолическим шумом;

— изолированные позднесистолические шумы (ПСШ);

— голосистолические шумы.

Необходимо различать щелчки ПМК и щелчки изгнания, которые возникают в раннюю систолу и могут быть аортальными и легочными.

Аортальные щелчки изгнания выслушиваются, как и при ПМК, на верхушке, не меняют свою интенсивность в зависимости от фазы дыхания.

Легочные щелчки изгнания выслушиваются в области проекции клапана легочной артерии. Их интенсивность изменяется при дыхании, они лучше слышны во время выдоха.

Наиболее часто ПМК проявляется сочетанием систолических щелчков с позднесистолическим шумом, который обуславливается турбулентным током крови, возникающим из-за выбухания створок и вибрации натянутых сухожильных нитей. Зачастую более отчетливо сочетание систолических щелчков и позднего шума выявляется в вертикальном положении после физической нагрузки.

Позднесистолический шум лучше выслушивается в положении лежа на левом боку. Он усиливается при проведении пробы Вальсальвы и меняет свой характер при глубоком дыхании: на выдохе шум усиливается и иногда приобретает музыкальный оттенок.

В некоторых случаях при сочетании систолических щелчков с поздним шумом в вертикальном положении может регистрироваться голосистолический шум.

Примерно в 15% случаев наблюдается изолированный позднесистолический шум. Он выслушивается на верхушке, проводится в подмышечную область. Шум продолжается до II тона, носит грубый, «скребущий» характер, лучше определяется в положении лежа на левом боку.

Изолированный позднесистолический шум не является патoгномоничным признаком ПМК. Он может встречаться при обструктивных поражениях левого желудочка.

Позднесистолический шум следует отличать от среднесистолических шумов изгнания, которые возникают также в отрыве от первого тона после открытия полулунных клапанов, имеют максимум звучания в среднюю систолу.

Среднесистолические шумы изгнания наблюдаются при:

Диагностика

Эхокардиографические критерии миксоматозного митрального клапана:

Основные электрокардиографические (ЭКГ) нарушения при ПМК: изменения конечной части желудочкового комплекса, нарушения сердечного ритма и проводимости.

На стандартной ЭКГ изменения процесса реполяризации регистрируются в различных отведениях.

Типичные варианты:

1. Изолированная инверсия зубцов Т в отведениях от конечностей; II, III, avF без смещения сегмента ST (инверсия чаще связана с особенностями расположения сердца (вертикальное «капельное» сердце, срединно расположенное в грудной клетке по типу «подвешенного» сердца).

2. Инверсия зубцов Т в отведениях от конечностей и левых грудных отведениях (преимущественно в V5-V6) в сочетании с небольшим смещением ST ниже изолинии. Такая инверсия свидетельствует о наличии скрытой миокардиальной нестабильности, частота возрастает в 2 раза при регистрации стандартной ЭКГ в ортостатическом положении.

3. Инверсия зубцов Т в сочетании с подъемом сегмента ST, который обусловлен синдромом ранней реполяризации желудочков (электрокардиографический феномен, заключающийся в псевдокоронарном подъеме ST выше изолинии). В основе синдрома лежат врожденные индивидуальные особенности электрофизиологических процессов в миокарде, приводящие к ранней реполяризации его субэпикардиальных слоев. Встречается в популяции с частотой от 1,5% до 4,9%; у мальчиков в 3 раза чаще, чем у девочек.

Рентгенография. При отсутствии митральной регургитации не наблюдается расширения тени сердца и его отдельных камер. Малые размеры сердца в 60% сочетаются с выбуханием дуги легочной артерии. Обнаруживаемое выбухание дуги легочной артерии подтверждает неполноценность соединительной ткани в структуре сосудистой стенки легочной артерии, при этом зачастую определяются пограничная легочная гипертензия и «физиологическая» легочная регургитация.

Дифференциальный диагноз

Проводится дифференциальная диагностика с приобретенными пороками сердца, основанная, прежде всего, на аускультативных данных (в особенности при наличии систолического шума, который свидетельствует о митральной регургитации).

Дифференциальная диагностика идиопатического ПМК и миокардита. Аускультативно: при миокардите появившийся шум в течение нескольких дней постепенно прогрессирует по интенсивности и площади, а затем в той же последовательности регрессирует. Одновременно с этим наблюдается изменение границ сердца влево с последующим возвращением к прежнему уровню. При миокардите не выслушивается систолического «клика».

Подтверждением диагноза служат снижение фракции выброса и некоторое расширением камеры левого желудочка при эхокардиографическом исследовании, а также динамика биохимических изменений в крови.

Указанные выше заболевания, так же как и кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сопровождаются вторичным пролабированием створок митрального клапана. Это связано в основном с ослаблением или разрывом хордальных нитей или изменением функции папиллярных мышц. Опорным пунктом в диагностике, в особенности при невозможности произвести эхокардиографию, выступает наличие постоянного грубого шума, интенсивность которого соответствует степени митральной регургитации и не зависит от нагрузочных проб, информативных для первичного ПМК.

Также дифференциальный диагноз проводится с аневризмой межпредсердной перегородки, которая, как правило, располагается в области овального окна и связана с несостоятельностью соединительнотканных элементов. Она является врожденной аномалией развития или возникает при наследственных дисплазиях соединительной ткани, после спонтанного закрытия дефекта межпредсердной перегородки.

Аневризматическое выпячивание обычно небольшое, не сопровождается гемодинамическими нарушениями и не требует хирургического вмешательства. Подозрение на аневризму может возникнуть при наличии щелчков в сердце, аналогичных таковым при ПМК. Возможно также сочетание аневризмы и пролапса.

С целью уточнения характера звуковых изменений в сердце проводят эхокардиографию. Подтверждением аневризмы является наличие выпячивания межпредсердной перегородки в сторону правого предсердия в области овального окна. Дети с данным пороком предрасположены к развитию наджелудочковых тахиаритмий, синдрома слабости синусового узла.

Осложнения

В большинстве случаев пролапс митрального клапана протекает благоприятно и лишь в 2-4% приводит к серьезным осложнениям.

Митральная недостаточность

Лечение

Немедикаментозная терапия

Является важной частью комплексного лечения ПМК. Назначаются:

— психотерапия и аутотренинг;

— физиотерапия (электрофорез с магнием, бромом в области верхнешейного отдела позвоночника), водные процедуры, иглорефлексотерапия, массаж позвоночника.

Большое внимание должно быть уделено лечению хронических очагов инфекции, по показаниям проводится тонзиллэктомия.

Медикаментозная терапия

Основные цели:

— лечение вегетососудистой дистонии;

— предупреждение возникновения нейродистрофии миокарда;

— психотерапия;

— антибактериальная профилактика инфекционного эндокардита.

В последние годы все большее количество исследований посвящено изучению эффективности пероральных препаратов магния. Показана высокая клиническая эффективность лечения в течение 6 месяцев препаратом магнерот, содержащим 500 мг оротата магния (32,5 мг элементарного магния) в дозе 3000 мг/сутки на 3 приема.

В-адреноблокаторы (обзидан) назначаются при следующих показаниях: частые, групповые, ранние желудочковые экстрасистолии, особенно на фоне удлинения интервала QT и стойких реполяризационных нарушений. Редкие суправентрикулярные и желудочковые экстрасистолии, как правило, не требуют медикаментозного лечения, если не сочетаются с синдромом удлиненного QT.

Суточная доза обзидана составляет 0,5-1,0 мг/кг массы тела в течение 2-3 месяцев и более. После осуществляется постепенная отмена препарата.

При развитии митральной недостаточности осуществляется традиционное лечение сердечными гликозидами, диуретиками, препаратами калия, вазодилататорами.

Митральная регургитация длительное время находится в состоянии компенсации, но при наличии функциональной (пограничной) легочной гипертензии и миокардиальной нестабильности могут отмечаться явления недостаточности кровообращения (в основном на фоне интеркуррентных заболеваний, реже после длительного психоэмоционального напряжения).

Хирургическое лечение

При тяжелой, рефрактерной к медикаментозной терапии митральной недостаточности проводится хирургическая коррекция порока.

Клинические показания к хирургическому лечению ПМК, осложненного тяжелой митральной недостаточностью:

— недостаточность кровообращения II Б, рефрактерная к терапии;

— присоединение мерцательной аритмии;

— присоединение легочной гипертензии (не более 2 стадии);

— присоединение инфекционного эндокардита, резистентного к антибактеральным препаратам.

Гемодинамические показания к хирургическому лечению митральной недостаточности:

— увеличение давления в легочной артерии (более 25 мм рт. ст.);

— снижение фракции изгнания (менее 40%);

— фракция регургитации более 50%;

— превышение конечно-диастолического объема левого желудочка в 2 раза.

Радикальная хирургическая коррекция синдрома ПМК включает различные варианты оперативного вмешательства в зависимости от преобладающих морфологических аномалий:

— пликция митральной створки;

— создание искусственных хорд с помощью политетрафлуороэтиленовых швов;

— укорочение сухожильных хорд;

— ушивание комиссур.

Описанные восстановительные операции на митральном клапане целесообразно дополнять подшиванием опорного кольца Карпанье. При невозможности проведения восстановительной операции осуществляется замена клапана искусственным протезом.

Прогноз

Прогноз благоприятный у большинства пациентов с пролапсом митрального клапана.

Факторы неблагоприятного прогноза при ПМК: