Подкатывает ком к горлу и сердцебиение в состоянии покоя что это такое

Ком в горле: что это такое на самом деле

Поделиться:

Ощущение кома в горле является не таким уж и редким симптомом. Наверняка почти каждый человек сможет вспомнить ситуацию, в которой ему казалось, что в его горле застряло инородное тело. Такое состояние само по себе не опасно, но если оно появляется достаточно часто и снижает качество жизни, стоит насторожиться и обратиться к специалисту. Иногда это первый вестник серьезных заболеваний.

Что такое «ком в горле» и откуда он берется

Естественно, никакого кома в горле на самом деле нет. То, что воспринимается как инородное тело, — это либо рефлекторный спазм мышц глотки из-за нервного перенапряжения, либо проявление какого-либо патологического процесса, происходящего в горле (длительное воспаление, раздражение патологическим образованием, расположенным внутри или вне глотки). В первом случае говорят о функциональных причинах «кома в горле», а во втором — об органических.

Функциональные причины

Наиболее частые причины кома в горле — как раз функциональные, структурных изменений в этом случае нет. Симптом развивается исключительно из-за рефлекторного спазма мышц глотки в ответ на эмоциональное напряжение. При этом нередко имеет место порочный круг. Чем сильнее человек волнуется, тем сильнее спазм и «ком в горле», из-за чего еще больше увеличивается волнение. К функциональным причинам относятся:

Подтверждение функционального характера симптома возможно только после тщательного обследования и исключения более серьезных органических причин, заподозрить которые можно по сопутствующим симптомам.

Основные органические причины

Бывает и так, что «ком» в горле присутствует объективно. Чаще всего это:

1. Длительное воспаление в глотке, гортани (ларингит, фарингит, тонзиллит). Ощущение «кома» развивается из-за набухания слизистой и повышения продукции слизи, которое наблюдается при воспалении. Помимо чувства инородного тела при данных заболеваниях возможно саднение в горле, периодические обострения в холодное время года с повышением температуры до фебрильных значений и болью в горле.

Диагностика: занимаются диагностикой и лечением этой группы заболеваний терапевты и оториноларингологи. Диагноз подтверждают с помощью осмотра органов глотки и гортани.

2. Болезни щитовидной железы, сопровождающиеся увеличением ее размеров (например, болезнь Грейвса, или Базедова болезнь). Увеличенная железа сдавливает гортань, приводя к появлению «кома в горле». Как правило, при таких заболеваниях повышается уровень гормонов щитовидки, что проявляется увеличением аппетита, повышением ЧСС, раздражительностью, экзофтальмом (выпячивание глазных яблок).

Диагностика: при выявлении таких симптомов необходима консультация эндокринолога. Диагноз подтверждают с помощью определения уровня гормонов, ультразвукового исследования щитовидной железы.

3. Новообразования, расположенные в глотке, гортани, трахее, механически затрудняют процессы дыхания и глотания, приводя к появлению ощущения инородного тела. На начальных стадиях ощущение кома в горле может быть единственным симптомом развивающегося серьезного заболевания. Постепенно может присоединиться осиплость, сухой кашель, ярко выраженные нарушения глотания и дыхания. Особенно внимательными в отношении данного заболевания нужно быть курящим людям.

Диагностика: этими заболеваниями занимаются оториноларингологи и онкологи. Диагностика включает осмотр лор-органов, рентгенологическое исследования, биопсию.

4. Патология шейного отдела позвоночного столба (например, шейный остеохондроз) — ощущение кома в горле вызвано сдавлением нервов, идущих к глотке и гортани. При этом отмечают также боль в позвоночнике, головные боли, иногда подъемы артериального давления, тошноту, головокружения.

Диагностика: помочь при патологии шейного отдела позвоночника может невролог. Диагностируется заболевание с помощью рентгенологического исследования шейного отдела позвоночника.

5. ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) — «ком в горле» возникает из-за раздражения слизистой глотки и гортани содержимым желудка. Заподозрить ГЭРБ можно по связи появления «кома» с приемом пищи, наличию изжоги, отрыжки кислым содержимым, осиплостью голоса, болью в эпигастрии.

Диагностика: при наличии проблем с ЖКТ следует обратиться к гастроэнтерологу. В диагностике этой группы заболеваний поможет ФГДС, проведение суточного внутрипищеводного рН-мониторинга.

Реже к развитию симптома может приводит ожирение (из-за жировых отложений в области шеи, которые иногда могут механически сдавливать горло), паразитические заболевания организма (некоторые паразиты, например эхинококки, иногда откладывают яйца в области горла, вызывая механическое раздражение рецепторов), травмы (слизистая при травме отекает, воспаляется, что приводит к ощущению «кома») и др.

Причин появления «кома в горле» много, и некоторые из них достаточно серьезные, поэтому тянуть с походом в больницу или поликлинику не стоит. Для начала следует обратиться к терапевту, который после осмотра при необходимости направит вас к узкому специалисту. Специалист в зависимости от комбинации симптомов назначит обследование и лечение для устранения основного заболевания, вызвавшего «ком».

Ишемическая болезнь сердца и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в практике врача первичного звена

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в последние десятилетия стойко занимает одно из ведущих мест в структуре обращаемости, инвалидизации и смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ).

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в последние десятилетия стойко занимает одно из ведущих мест в структуре обращаемости, инвалидизации и смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ). В развитых странах Европы и Северной Америки на 1 млн населения приходится 30–40 тысяч больных ИБС. По данным обследования Российской национальной выборки, распространенность стенокардии составила 6,3% у мужчин и 7,0% — у женщин. По данным Фремингемского исследования, в 40,7% случаев стенокардия напряжения является первым проявлением ИБС у мужчин и в 56,5% наблюдений — у женщин.

ИБС — один из основных факторов риска внезапной сердечной смерти (ВСС), и на ее долю приходится 2/3 случаев внезапной смерти при ССЗ. Продолжительность жизни мужчин с типичной стенокардией на 8 лет меньше, чем у их сверстников, не имеющих болей в грудной клетке. В России среди мужчин 35–64 лет летальность от ИБС составляет 56,6% от общего числа смертей при ССЗ, у женщин того же возраста — 40,4%. Следует признать, что только 40–50% всех больных стенокардией знают о наличии у них болезни и получают соответствующую терапию.

ИБС — несоответствие доставки кислорода коронарным кровотоком уровню его потребления миокардом, чаще всего является следствием коронарной болезни сердца, которая имеет периоды стабильного течения и обострения. Клиническое проявление ИБС — боли в области сердца или неприятные ощущения за грудиной, эквивалентами которых могут быть изжоги.

По результатам медико-статистических исследований, представленных ВОЗ, во всем мире пока не наблюдается тенденции к снижению смертности от ССЗ, в частности от ИБС, что определяет актуальность целенаправленного изучения патофизиологических аспектов и противостояния этой патологии. Если же заболевания развиваются на соматически отягощенном фоне, то это вызывает дополнительные сложности как в диагностике, так и в тактике ведения данного контингента больных независимо от возраста [7].

Для современного больного характерна множественность сопутствующих заболеваний, которые могут оказывать взаимовлияние на течение и клинические проявления патологий (принцип суперпозиции). С возрастом рост частоты хронических болезней и их сочетания вызывают трудности в своевременной диагностике и подборе адекватного комплексного лечения ИБС. Поэтому другая составляющая актуальности обсуждаемой проблемы — полиморбидность — независимое сочетание различных болезней у одного пациента, среди которых гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) занимает значительное место.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — заболевание с развитием характерных симптомов поражения дистальной части пищевода как следствие повторяющегося заброса в пищевод желудочного содержимого (кислоты, пепсина, желчной кислоты). ГЭРБ как самостоятельное заболевание получило признание в октябре 1997 года (Генваль, Бельгия) [1–6]. Многочисленные эпидемиологические исследования последних десятилетий свидетельствуют, что распространенность ГЭРБ растет: в странах Северной Америки и Западной Европы она составляет 10–20%, а в странах Азии достигает 7%, сопоставимые данные представлены в России — 13,3% (исследование МЭГРЭ). В Москве ГЭРБ регистрируется в 23,6% случаев.

Ингибирование активности секреции слизистой желудка является одной из ключевых задач терапии так называемых кислотозависимых состояний — ГЭРБ, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Для реализации этой задачи в клинической практике врач первичного звена использует альгинаты (препараты альгиновой кислоты), антацидные препараты, нейтрализующие кислоту в полости желудка, и антисекреторные средства — блокирующие продукцию соляной кислоты (блокаторы протонной помпы).

Типичные симптомы ГЭРБ:

Изжога — следствие заброса содержимого желудка, как кислоты, так и дуоденального содержимого, в пищевод (гастроэзофагеальный рефлюкс) является одним из наиболее характерных симптомов ГЭРБ. Изжога встречается у 46–80% беременных. В 12–16% случаев среди пациентов с изжогой встречается рефлюкс-эзофагит (РЭ). Жалобы рефлюксного характера имеют 61,7% мужчин и 63,6% женщин, причем 10,3% и 15,1% часто и постоянно. У 10% пациентов с рефлюкс-эзофагитом развивается пищевод Баррета, при котором в 10% случаев развивается аденокарцинома.

Изжога — один из наиболее частых симптомов, встречаемых в популяции. Проведенные в последние десятилетия эпидемиологические исследования документируют — изжога с той или иной интенсивностью регистрируется в жалобах значительной доли опрошенных. Многоцентровое исследование АРИАДНА выявило изжогу в 59,7% случаев среди опрошенных респондентов, частую (2–3 раза в неделю) — у 22,7% ответивших на вопросы анкеты. В исследовании отмечено, что больные и практические врачи недооценивают факт и значение изжоги: больные нередко игнорируют этот симптом или, при его значительной выраженности, лечатся самостоятельно. В Московском эпидемиологическом исследовании показано, что только 23% из испытывающих частую изжогу обращались к врачу; подобная тенденция отмечена и в исследовании МЭГРЭ — 29,3%.

Врачи, в свою очередь, недостаточно осведомлены об изжоге и заболеваниях, симптомом которых она является, недооценивают ее последствия и нерационально проводят лечение. Изжога, наряду с ГЭРБ, может быть симптомом первичного (ахалазия кардии, «пищевод щелкунчика») или вторичного поражения пищевода (следствие системных заболеваний) — склеродермия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, сахарный диабет, которые в свою очередь являются факторами риска развития ССЗ. Подозрение на такую патологию в полиморбидном статусе пациента диктует необходимость проведения дифференциальной диагностики, лечения и определение профилактических мероприятий.

Последними международными рекомендациями (Монреальский консенсус, 2006) ГЭРБ предложено рассматривать как самостоятельное заболевание, при котором рефлюкс содержимого желудка вызывает появление беспокоящих больного симптомов, развитие осложнений и обострение сопутствующих заболеваний, в частности ИБС.

Патофизиология ГЭРБ полиэтиологична и в большинстве случаев является следствием повышенного давления в брюшной полости, превышающего давление в грудной клетке, и/или функциональной несостоятельности нижнего сфинктера пищевода, что способствует забросу кислого содержимого желудка в дистальные отделы пищевода, снижению в нем рН с формированием симптома «изжога».

Наиболее сложно определение термина «изжога», под которым понимают чувство жжения за грудиной. Однако такое определение не дает возможности дифференциальной диагностики, в частности, с болью при стенокардии, которая среди пациентов с ИБС часто ассоциируется с чувством жжения за грудиной. Еще в 1997 году в Генвальском соглашении прозвучали рекомендации не просто использовать термин «изжога», но и давать оценку характера распространения чувства жжения — «по ощущениям поднимающееся из желудка или нижней трети грудины вверх к шее». Такое определение изжоги при опросе пациента позволяет повысить диагностическую чувствительность симптома ГЭРБ до 92% и специфичность — до 19% по сравнению с фиброэзофагогастроскопическим зондированием (ФЭГИ) и рН-мониторингом.

Научное общество гастроэнтерологов России (НОГР) с учетом Генвальских и Монреальских рекомендаций, на основе традиций отечественной школы, на 7 съезде НОГР (2007) приняло следующее определение изжоги: «Изжога — чувство жжения за грудиной и/или «под ложечкой», распространяющееся снизу вверх, индивидуально возникающее в положении сидя, лежа или при наклоне туловища вперед, иногда сопровождающееся ощущением кислоты или горечи в глотке и во рту, нередко связанное с чувством перенаполнения в эпигастрии, возникающее натощак или после употребления какого-либо вида твердых или жидких пищевых продуктов, алкогольных и неалкогольных напитков или акта табакокурения» [2, 8].

Среди больных с ГЭРБ изжога, как ведущий симптом, имеет место в 83% наблюдений.

Наряду с изжогой, наиболее диагностически значимым и характерным симптомом для ГЭРБ, вне зависимости от длительности и частоты, является регургитация — «попадание содержимого желудка вследствие рефлюкса в ротовую полость или нижнюю часть глотки» (Монреальское соглашение, 2006).

Как указывалось выше, эпидемиологические исследования, проведенные в России, констатируют высокую распространенность ГЭРБ, клиническими проявлениями которой помимо изжоги и регургитации являются загрудинные боли разной распространенности и интенсивности. Общность иннервации органов средостенья — пищевода и сердца объясняют сходство в характере загрудинных болей при ИБС и ГЭРБ. В то же время торакалгия — одна из самых распространенных жалоб пациентов в повседневной практике врача первичного звена. На долю кардиальных проявлений ГЭРБ приходится 20–60% случаев. В последние годы увеличилось количество больных с сочетанием ИБС и ГЭРБ: до 40% больных ИБС имеют поражения гастроэзофагеальной зоны, а в 62,7% случаев у гастроэнтерологических больных встречаются сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, где ИБС занимает ведущее место.

Трудности диагностики ИБС заключаются еще и в том, что до 30% пациентов с жалобами на боли в области сердца имеют неизмененные коронарные артерии. В таких случаях необходимо дополнительное обследование для дифференциальной диагностики источника болей, в том числе выявление патологии пищевода.

Таким образом, все вышеизложенное: высокая распространенность как изолированно протекающих форм ИБС и ГЭРБ, так и их сочетания, трудности дифференциальной диагностики болевого синдрома за грудиной, явилось аргументом для проведения данного исследования.

Нами было обследовано 45 больных в возрасте от 45 до 70 лет, которые были распределены на три группы: 14 пациентов с изолированной ИБС (средний возраст — 64,6 ± 2,1 года), 15 больных с сочетанной патологией ИБС и ГЭРБ (средний возраст — 62,8 ± 2,8 года) и 16 больных — изолированная ГЭРБ (средний возраст — 51,3 ± 1,4 года).

I группа — больные с ангинозными приступами, с тенденцией к их прогрессированию в течение 24 часов, типичными изменениями на ЭКГ и предшествующим анамнезом стенокардии.

II группа — больные, болевой синдром которых был обусловлен сочетанием ИБС и ГЭРБ, сочетающийся с изжогой и жалобами, характерными для РЭ.

III группа — больные с дискомфортом за грудиной и болями в области сердца, обусловленными ГЭРБ.

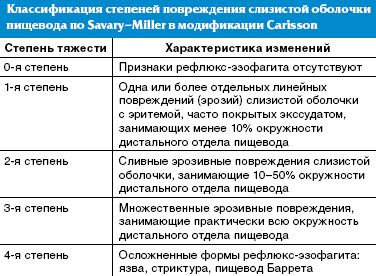

Всем больным для констатации диагноза проводилась тщательная оценка жалоб, анамнеза заболевания, суточное мониторирование и регистрация ЭКГ в 12 стандартных отведениях. Для дифференциальной диагностики и оценки эффективности лечения у 32 больных проводилась внутрипищеводная 24-часовая рН-метрия с помощью аппарата «Гастроскан-24» («Исток-Система», Россия): у 6 больных с ИБС, у 12 пациентов с сочетанной патологией (ИБС + ГЭРБ) и у 14 больных с изолированной ГЭРБ. Одновременно этим же больным для дифференцирования патологии и подтверждения диагноза проводилась фиброэзофагогастродоуденоскопия (ФЭГДС) с помощью фиброэндоскопов («Олимп», Япония GIF-XQ-40). Степень поражения слизистой пищевода по данным ФЭГДС оценивали с помощью классификации рефлюкс-эзофагита (Savary–Miller в модификации Carisson) (табл. 1).

Всем больным на фоне специфического лечения основного заболевания симптоматическая терапия РЭ осуществлялась Гевискон форте — 10 мл после еды (3 раза) + на ночь (12 дней).

Динамику жалоб обследуемых больных и качество жизни до и после лечения оценивали в баллах по опроснику GSRS.

При анализе ЭКГ нарушения ритма сердечной деятельности были выявлены соответственно: в I группе в 57,1% наблюдений, во II группе в — 78% случаев, в III группе — у 31,3% пациентов.

Результаты рН-метрии в пищеводе представлены в табл. 2, где документированы более выраженные нарушения кислотного баланса в дистальных отделах пищевода в группе пациентов с сочетанной патологией — ИБС + ГЭРБ. Увеличение длительности кислотного рефлюкса способствовало более выраженному изменению (по данным ФЭГДС) со стороны слизистой дистального отдела пищевода в группе пациентов с ассоциированной патологией: в I группе только у двух пациентов (14,3%) была выявлена 1-я степень повреждения слизистой оболочки пищевода; во II группе — 1-я степень в 20%, 2-я степень — в 53,3%, 3-я степень — в 6,7%; в III группе пациентов соответственно — в 31,3%, 43,8, 6,3% случаев.

После проведенного специфического и симптоматического (Гевискон форте) лечения при оценке качества жизни по балльной системе (опросник GSRS) отмечена выраженная положительная динамика: суммарно в целом по группе количество жалоб среди обследуемых больных уменьшилось более чем на 50%.

Субъективная положительная динамика подтверждена и объективными данными: согласно ФЭГДС в 35,3% произошла нормализация состояния слизистой оболочки пищевода, в 41,2% — деструктивно-воспалительные (эрозии) изменения среди больных II и III групп трансформировались в картину катарального эзофагита (1-я степень).

В табл. 3 представлена динамика показателей 24-часовой рН-метрии в пищеводе, которая документирует, что Гевискон форте обладает выраженным антирефлюксным эффектом при ГЭРБ: общее время снижения рН

А. М. Шилов, доктор медицинских наук, профессор

М. В. Мельник, доктор медицинских наук, профессор

А. О. Осия

МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва

Ком в горле и щитовидная железа

Появление кома в горле всегда настораживает. Этот симптом может быть по-разному выражен. Поэтому при слабом и редко случающемся ощущении кома в области горла пациенты не спешат к врачу, ожидая, что неприятность как-то пройдет или, связав это беспокойство с простудой, пытаются лечиться. Если же ком в горле беспокоит очень сильно и ежедневно, то возникают мысли о «серьёзном» заболевании. В таком случае пациенты спешат обратиться к врачу.

В практике нашей «Клиники щитовидной железы» на дискомфорт в шее жалуется около 25-30% пациентов. Иначе ― каждый четвертый или третий пациент с разными заболеваниями щитовидной железы. Следовательно, это весьма частый признак болезни. Почти с такой же частотой он встречается и в других эндокринологических учреждениях.

Чувство кома в горле не единственный характерный симптом со стороны шеи. Существуют его вариации. Все их можно объединить в один симптомокомплекс, который имеет общий источник развития. К близким симптомам относятся: давление в шее, удушение, нетерпимость воротника, жжение в шее, ощущение слизи в горле (при отсутствии её избытка), усиленное выделение слизи из ротоносоглотки, покашливание («покхекивание»), чувство инородного тела в горле, изменение голоса и прочие.

Причины кома в горле

К причинам дискомфорта в шее относятся влияния, провоцирующие его появление. Иначе, причиной является всё то, что действует на организм. При этом, одна и та же причина (по силе, качеству и месту действия) может вызвать разные симптомы. Причины не следует путать с сущностью болезни.

Пациенты замечают, что ком в горле, как и другие подобные симптомы (удушающие или давящие беспокойства в шее и пр.) возникает после психического перенапряжения, переохлаждения, физических нагрузок, раздражающей пищи, неполноценного отдыха (ночного), интенсивной работы, передозировки медикаментов и пр. Все эти причины объединяет одно общее обстоятельство ― все они избыточно раздражают и стимулируют нервную систему (центральную и периферическую).

Ощущение кома в горле при болезнях щитовидной железы редко бывает постоянным. Для него характерна периодичность. Это обстоятельство указывает на разное состояние периферической нервной системы.

Сущность кома в горле

Изучение источника кома в горле при заболеваниях щитовидной железы привело исследователей лишь к одному выводу: ком в горле не зависит от размеров (объёма) щитовидной железы и случается при разных её заболеваниях.

Никакие изменения внутри железы (узловые или диффузные), независимо от их величины и прочих особенностей (например, доброкачественности или злокачественности) не влияют на чувство кома в горле. Тоже относится к давлению в шее и подобным симптомам, объединённым под общим названием «дискомфорт в шее».

Ком в горле случается при нормальных размерах щитовидной железы и может отсутствовать при её увеличении, то есть при зобе железы. Даже при значительном увеличении щитовидной железы (до 50-100 мл и более) человек может не испытывать никакого беспокойства, кроме косметического (и даже без него при широкой шее).

Пациенты могут думать, что ком в горле вызван давлением узла щитовидной железы. Но в действительности, ни средней, ни крупной величины узлы в щитовидной железе не провоцируют ощущения кома, сдавливания или удушения. Это подтверждено научными исследованиями.

Да, большие узлы способны смещать трахею и даже приуменьшать её просвет. Эти изменения выявляются при УЗИ, МРТ или КТ. Но даже в таких случаях пациент может не испытывать никаких дискомфортных ощущений в шее.

В практике нашей «Клиники щитовидной железы» приходилось наблюдать разной величины узловой зоб (с одной и с двух сторон). Такие пациенты редко предъявляют жалобы на беспокойства в шее. О коме в горле и чувстве сдавления или удушения чаще сообщают пациенты, не имеющие узлов, с малыми или средней величины узлами, с незначительно увеличенной щитовидной железой и железой оптимального объёма.

Наши теоретические и практические исследования показали, что в основе кома в горле и подобного дискомфорта в шее находится значительное раздражение и возбуждение периферических нервных центров шеи. Диагностика этого состояния в нашей Клинике осуществляется с помощью термографии, позволяющей уточнить степень выраженности и топографическое проявление активизации со стороны периферической нервной системы у каждого конкретного пациента.

Искажение основы кома в горле

Недостаточное знание врачами физиологии и роли периферической вегетативной нервной системы в развитии заболеваний многих органов, включая щитовидную железу, привело к ошибкам в понимании симптомов. Этому способствовало и недостаточное знание биологических законов.

Пытаясь пояснить кратковременный характер кома в горле, специалисты ошибочно отнесли этот симптом к «функциональным», то есть якобы не связанным со структурой (тканью). Если же чувство кома в горле длится не прерываясь, то это обозначается как «органическое» заболевание, то есть явно происходящее от изменённой структуры (ткани). Такое воззрение противоречит природной закономерности об абсолютной связи явлений с сущностью (т.е. структурой).

Нет явлений (симптомов) «самих по себе». Не существует признаков болезни, не связанных с тканью. Всякий симптом исходит из тканевых и внутриклеточных органических образований при их изменениях. Даже у пациентов с постоянным чувством кома в горле всегда заметно его усиление и уменьшение, что указывает на изменение величины возбуждения нервных клеток, посылающих импульсы к горлу.

Некоторые специалисты (по незнанию или нарочно) поясняют пациентам, что чувство кома в горле вызывается узлом в щитовидной железе. Этот обман удобен для обоснования необходимости операции.

Если щитовидная железа находится в шее и не проникла в грудную клетку, то узловые образования в ней, независимо от их величины, не способны оказать повреждающего влияния, требующего применения операции. При крупных щитовидных узлах может наблюдаться смещение ближайших структур (трахеи, пищевода, сосудов…). Даже некоторое прижатие трахеи (компрессия) никогда не вызывает нарушение дыхания. Если вам указывают на «компрессию» трахеи, как признак удушья, не спешите беспокоиться. Увеличение щитовидной железы никогда не приводит к перекрытию воздуха в трахее, никогда не провоцирует удушье, встречающееся с такой же выраженностью при отсутствии зоба.

При диффузном и узловом зобе щитовидной железы (расположенной в шее) трахея проходима, и дыхание не нарушается. В редких случаях может встречаться частичное ограничение проходимости пищевода. Это состояние определяется с помощью рентгеноскопии.

Мифы о коме в горле

Недопонимание и искажение знаний о реальном механизме возникновения кома в горле привели к распространению мифических взглядов на этот симптом. Вот несколько ошибочных пониманий природы кома в горле:

• возникает при дефиците йода (в нашей Клинике проверяем достаточность йода у наших пациентов. Выявлено, что ком в горле случается независимо от обеспеченности йодом);

• возникает при гипертиреозе, тиреотоксикозе, диффузном токсическом зобе (в нашей Клинике большая часть пациентов с тиреотоксикозом не испытывает чувства кома в горле);

• возникает при аутоиммунном тиреоидите (по данным нашей Клиники в 70% случаев аутоиммунных тиреоидных процессов никакого дискомфорта в шее пациенты не испытывают);

• возникает от давления и раздражения крупным узлом или увеличенной щитовидной железой (данные нашей Клиники опровергают это миф: часто при таких изменениях ком в горле и сдавление в шее пациенты не ощущают);

• возникает от уплотнения щитовидной железы (также не подтверждается).

Диагностика при коме в горле

Ком в горле может определить только сам пациент. Нет ни аппаратуры, ни способа, ни методики, выявляющей у пациента ком в горле. В определении и оценке кома в горле не помогут УЗИ, МРТ и КТ.

При любых изменениях в щитовидной железе ком в горле может встречаться или отсутствовать. Его появление и постоянство абсолютно зависит от раздражимости и возбуждения шейной части периферической вегетативной нервной системы. Чем больше чувствительны указанные нервные клетки и чем сильней они истощены и возбуждены, тем более выражено и устойчиво это ощущение.

Термографическое исследование позволяет выявить степень возбуждения шейной части периферической нервной системы. Но даже оно не способно выявить чувство кома в горле. И всё же, термография способна определить сторону доминирования (левую или правую) периферической нервной активности, выявить источник и помочь в диагностике и выборе целенаправленного лечения при коме в горле. Эти клинические особенности пояснены и продемонстрированы на примерах реальных пациентов в монографии А.В. Ушакова «Термография щитовидной железы» (2014).

Если приём пищи не нарушен, то показания к рентгеноскопии пищевода нет. Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) не позволяет физиологически достоверно оценить проходимость жидкости и твердой пищи по пищеводу.

Научное знание о коме в горле

Несмотря на частую встречаемость симптома «ком в горле» (в т.ч. сдавления в шее и др.) при разных заболеваниях щитовидной железы, в специализированной медицинской литературе этот признак описывается очень редко. Почему такому важному и частому симптому не уделяется соответствующее внимание авторами-эндокринологами? Причина проста ― ещё ни один автор не пояснил реальный механизм развития (патогенез) кома в горле.

Ком в горле замечают в своей практике все эндокринологи (академики-профессора и «рядовые» врачи, терапевты и хирурги), но всё еще никто не описал его сущность в научной литературе (руководствах, справочниках, учебниках, диссертациях, статьях и пр.). Причина тому также проста ― многие опасаются взять на себя ответственность сформулировать даже гипотетический конкретный вывод. Тем более, в наше время, когда знание о том, что нервная система управляет деятельностью щитовидной железы совершенно выведено из эндокринологии, благодаря американским и западно-европейским специалистам, повлиявшим на русскую академическую медицину.

В 2013 году доктор А.В.Ушаков в начале своей монографии «Доброкачественные заболевания щитовидной железы» указал его патогенетическую основу: «… гиперреактивность (ирритация) шейных сегментарных нейровегетативных структур». Это первое в истории эндокринологии письменное указание на патогенез симптома «ком в горле».

Итак, дискомфорт в шее (и ком в горле) связан с изменением состояния нервных клеток в нервных центрах шеи. Это случается не только при заболеваниях щитовидной железы. Жалобы на ком в горле встречаются при воспалениях в области ротоносоглотки, остеохондрозе шейного отдела позвоночника, психических нарушениях, заболеваниях верхней части пищеварительного тракта.

Лечение при коме в горле

Терапевтическая тактика при коме в горле всегда должна быть направлена на периферические шейные нервные центры. Дополнять её (не обязательно) могут мероприятия, нацеленные на седатацию центральной нервной системы.

Врач всегда должен проанализировать появление и развитие ваших симптомов (помогите своему врачу ― заранее вспомните и пометьте на бумаге историю развития своих ощущений, своей болезни). Только поняв динамику процесса можно выбрать комплекс лечебных мероприятий, направленных на все звенья сущности болезни.

При коме в горле или сдавлении/удушении совершенно не требуются антидепрессанты. Показания к их применению в таких случаях нет.

Лучшими процедурами при коме в горле следует признать физиотерапевтические.

При мало выраженном симптоме дискомфорта в шее хорошо помогут даже обычные домашние приёмы физиотерапии. Например: 1) прогревание ступней ног и кистей рук в приятно горячей воде до насыщенности теплом, 2) успокаивающий (седативный, не агрессивный) массаж шеи сзади, в том числе самомассаж. Указанные процедуры помогут даже при однократном применении, но особенно окажут по настоящему лечебный эффект при регулярном курсовом использовании.

Обратите внимание: что у некоторых лиц может быть противопоказание к таким процедурам и требуется консультация компетентного специалиста! За диагностикой и назначениями вы можете обратиться в «Клинику щитовидной железы» доктора А.В. Ушакова.

При среднем и особенно значительно проявленном симптоме «ком в горле» домашних физических процедур может быть недостаточно. В таких случаях требуется аппаратная физиотерапия.

Существуют индивидуальные клинические особенности при поведении аппаратной физиотерапии. Выявить их и определить дозы такого лечения для каждого конкретного случая должен компетентный врач.

В «Клинике щитовидной железы» доктора А.В. Ушакова за многие годы накоплены уникальные знания и опыт лечения пациентов при коме в горле, сдавлении, удушении.

Приглашаем всех пациентов, обеспокоенных дискомфортом в области шеи, в сочетании с заболеваниями щитовидной железы, для диагностики и лечения в нашей Клинике.