Почему женщин ученых меньше чем мужчин

«Почему среди женщин так мало великих ученых, композиторов, поэтов и пр.?»

В интернете опять началась волна обсуждений на темы «Почему среди женщин так мало великих ученых, композиторов, поэтов и пр.?»

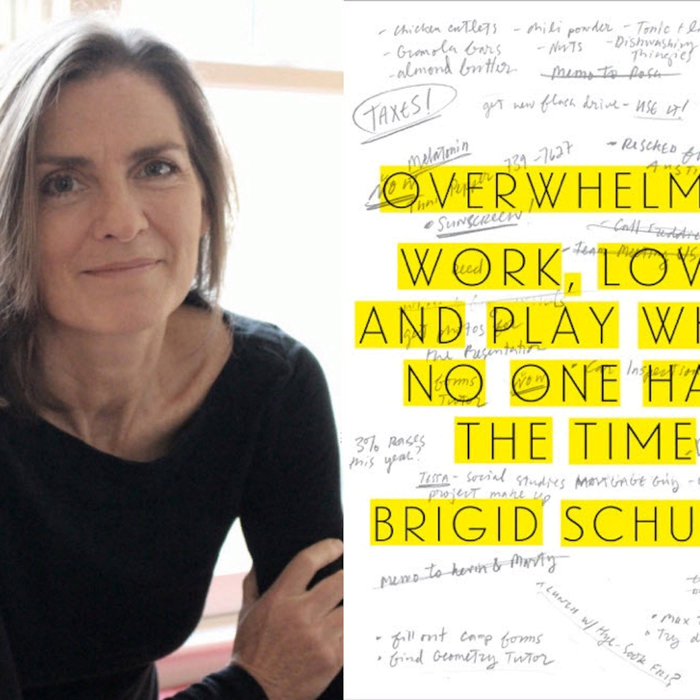

Толчком стала опубликованная в «Гардиан» статья журналиста и писателя (журналистки и писательницы, если кому-то феминитивы ближе) Бриджет Шульте «Главный враг женщин – отсутствие времени для себя». Оригинал тут https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/21/woman-.

Вообще-то ее выводы не лишены смысла и заставляют задуматься. Вкратце суть такова: у женщин никогда не было достаточно длительных отрезков времени для себя, всё только урывками между ведением домашнего хозяйства, воспитанием детей и обслуживанием мужа.

Жены гениев оберегали их покой, служанки и экономки готовили им завтрак или кофе, няни и гувернантки занимали их детей.

Марта Фрейд не только раскладывала для Зигмунда одежду каждое утро, но даже выдавливала порцию зубной пасты на щетку.

Служанка Марселя Пруста Селеста, не только приносила ему каждый день кофе, круассаны, газеты и письма, но и часами слушала гения, если ему хотелось поговорить.

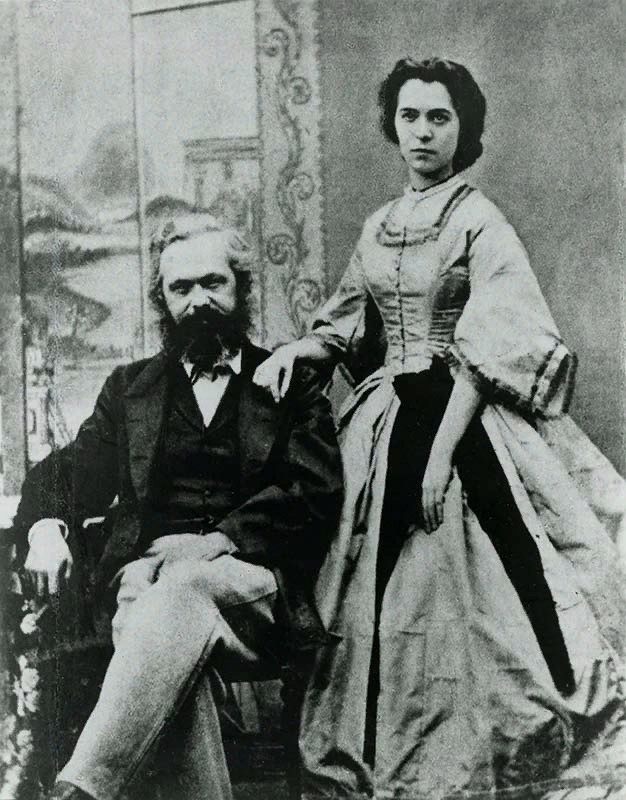

Некоторые женщины были упомянуты в книге только за то, что они выносили: например, жена Карла Маркса, не упомянутая даже по имени, жила в полной нищете с тремя детьми, выжившими из шести, пока он писал свои труды в Британском музее.

В отличие от мужчин, которые жили так, будто право на личное время им даровано от рождения, распорядок дня, и женщин были ограничены обязанностями по уходу за домом и детьми.

Жорж Санд работала по ночам. Время на книги Франсин Проуз было ограничено школьным автобусом. Алис Монро писала урывками между заботой о детях и уборкой. А Майя Ангелоу работала, сбегая из дома в отель, где она могла без прерываний думать, работать и писать.

Даже Энтони Троллоп, известным тем, что писал 2000 слов до 8 утра каждый день, научился этому у матери, которая начала писать на заказ в 53 года, чтобы поддержать больного мужа и 6 детей. Она вставала в 4 утра и заканчивала работать как раз ко времени готовки завтрака.

Шульте делает вывод: дело не в том, что у женщин не было способностей, чтобы внести свой вклад в мир искусства и наук.

У них не было времени.

Обложка книги Бриджит Шульте, вышедшей в 2014 году.

Личное время у женщин постоянно разрывали и прерывали всю их жизнь, ритм их дня подчинялся сизифову домашнему труду, воспитанию детей и уходу за больными родственниками.

И если для создания чего-то серьезного требуется длинные, непрерываемые отрезки времени для концентрации, времени, в котором ты сама можешь выбирать, как им распоряжаться, времени, которым ты управляешь – на такой дорогой подарок женщины не могли рассчитывать никогда, по крайней мере не получив упрек в невероятном эгоизме.

Даже сегодня, когда такое огромное количество женщин работает и зарабатывает, женщины по-прежнему тратят как минимум в 2 раза, а иногда и больше мужчин, на работу по дому и уход за детьми. Одно из исследований показало, что непрерываемое личное время для большинства матерей в среднем не превышало 10 минут за отрезок.

В другом исследовании дневных ритмов женщин в науке говорится, что рабочий день женщины-профессора намного превышали рабочий день коллег, если включать неоплачиваемый труд дома.

При этом мужчины и женщины проводили на оплаченной работе одинаковое количество времени, но время женщин и на работе было постоянно прерываемо, разбито, фрагментировано с непропорциональным объемом дополнительного организационного и обслуживающего труда, помощи коллегам, обучения, поддержки новичков и так далее.

Мужчины проводили длинные, непрерываемые отрезки времени, имея возможность думать, заниматься исследованиями, писать, создавать и публиковаться – продвигая собственное имя, собственные идеи в мир.

Торстен Веблен в своей книге «Теория праздного класса» пишет, что всю историю людьми, имеющими возможность выбирать и контролировать свое время, были высокостатусные мужчины. Женщины вместе со слугами и рабами, всегда были ответственны за тяжелую работу, которая позволяла высокостатусным мужчинам иметь время «подумать свои великие мысли».

Противники этих теорий утверждают, что женщины всегда найдут время поболтать во время посещения кружков шитья, совместной заготовки консервов и пр. Но чистое праздное время, которое можно потратить просто на себя – недоступная роскошь.

Причем многие женщины считают, что они не заслужили время для себя, в отличие от мужчин. Им кажется, что это право нужно каким-то образом заработать. И единственный способ это сделать – это «просто переделать все домашние дела по списку».

Хотя именно эти ежедневные заботы и становятся убийцами мечты всей жизни.

Женщинам состояние потока доступно разве что во время глажки рубашек мужа да во время мытья посуды как у Агаты Кристи, которая во время этого медитативного занятия придумывала в голове самые жестокие убийства в своих романах.

Поэтесса Элеанор Росс Тэйлор жила всю свою жизнь в тени мужа, писателя и обладателя Пулитцеровской премии, профессора Питера Тэйлора. «Многие годы я говорила своим стихам «уходите, у меня сейчас нет на вас времени. В доме у меня всегда было чисто, и полы натерты воском. Но я испытываю чувство невероятной потери великих, ненаписанных стихов, которые были менее важны, чем натертые полы».

Но возможно дело не только в ожиданиях, а в том, что женщины чувствуют, будто они не заслуживают времени для себя, или столько времени для себя, чтобы оно было длинным и его не прерывали. Возможно, мы ставим свои нерассказанные истории в конец очереди, потому что чувствуем, что они не стоят того, чтобы их слушали.

Вирджиния Вульф как-то написала фантастику, описав, что было бы с Шекспиром, если бы он родился женщиной, или если бы у него была такая же талантливая сестра (сразу вспоминается юное дарование Наннерль Моцарт, чьи ранние сочинения ее брат Вольфганг называл «прекрасными», но которые были потеряны, или остались похоронены внутри нее, так и не написанные, когда она исчезла в обязательный нежеланный брак)

Мисс Шекспир, пишет Вульф, не имела бы времени и возможности развить свой гений – ее бы не пустили в школу, оставили бы работать на кухне, выдали бы замуж подростком, и избивали бы, если бы она сопротивлялась. В истории Вульф сестра Шекспира, несмотря на свои дарования, сошла с ума, запершись в заброшенном доме в лесу, с клеймом ведьмы.

В общем, статья неоднозначная, но не лишенная смысла.

Даже захотелось обратиться с призывом к мужчинам: «Сегодня придете с работы домой – повяжите фартук, сготовьте ужин, уложите детей спать и помойте посуду. А ваша женщина сегодня пусть напишет бессмертные стихи или решит теорему Ферма на новый лад:))

Не соглашусь. Специально задавалась целью найти, сколько было талантливых женщин-ученых, музыкантов, математиков и т. д. Если поднять информацию примерно со времен античности, вы будете удивлены. Точных имен сейчас не назову, но я даже прифигела. В этом смысле феминистки противоречат сами себе: утверждают, что патриархат их ограничивал, и сами же постят длиннющие списки выдающихся женщин. А список и правда длиннющий, хотя я и соглашусь, что мужчин больше, но так работал патриархат. Не стоит говорить о мужских привилегиях. Достаточно вспомнить, кто был пушечным мясом во всех войнах.

Шульте делает вывод: дело не в том, что у женщин не было способностей, чтобы внести свой вклад в мир искусства и наук.

У них не было времени.

Мне казалось, это и так очевидно.

Сколько можно? Обсуждали же уже. Человек это животное. И роли мужских и женских особей в процессе эволюции и естественного отбора несколько разные. Мужские особи отвечают за разнообразие потомства, и у них отклонения от нормы более распространены. Как в положительную, так и в отрицательную стороны. Причём в отрицательную чаще — редко какая мутация несёт положительные последствия, чаще наоборот. А женские особи отвечают за стабильность вида, поэтому и отклонения от нормы у них менее распространены. Вот и получается, что среди мужчин гениев больше, чем среди женщин, но и сумасшедших и просто дураков и тупых ещё больше.

Если бы это было не так, то эмансипированное общество развитых стран в последние 40-50 лет дало бы всплеск великих ученых, исследователей, художников, писателей среди женщин. Но мы такого не наблюдаем.

И что мешает сейчас женщинам заниматься наукой и прочим? Что то я не вижу очереди и конкурса из девушек на физмат в МГУ каком нибудь. Правильно им это нафиг не нужно. Куда выгоднее продавать писечку.

Муз пришел и с работы на диван? Уж извините, такие мужики вклад в истории не оставили. Так что не нужно ляля. Мужчины которые сделали что то значимое для человечества во многом себе отказывали.

Не вижу проблем в этом сейчас.

Это был их выбор. Те женщины, которые действительно хотели и хотят оставить след в науке и политике, делают это.

Самый стыд когда мужик не умеет готовить. Я не говорю о каких-то сложных блюдах (хотя сам люблю изощряться, экспериментировать и пробовать что-то новенькое в готовке). В том чтобы поджарить яичницу с картошкой и беконом, сварить супчик набросав туда мяса, овощей и/или консервов, нарезать салат нет вообще ничего сложного. При этом многие мужчинки настолько беспомощны, что лучше будут голодать и ждать жену/девушку с работы, чем приготовят что-то сами. Или есть вредные полуфабрикаты. А потом привет язве и панкреатиту.

Масса человеческого мозга колеблется от 1000 до более чем 2000 граммов, что в среднем составляет приблизительно 2 % массы тела. Мозг мужчин имеет массу в среднем на 100—150 граммов больше, чем мозг женщин

Потому что я сексист

Как-то сразу на душе легче стало. Я-то думал, что фильм показался мне дерьмом из-за того, что он дерьмо, а все оказалось проще. «Охотницы за привидениями» не мне понравились исключительно из-за того, что я сексист. Фух! Знаете, отлегло сразу. А то я уже хотел начать ругать Голливуд, который эксплуатирует раскрученные бренды, клепая римейки, чтобы загрести бабла, а дело-то, как оказалось, во мне!

А потом я призадумался. ведь есть картины с сильными женскими персонажами, которые пользуются всеобщим признанием и популярностью. «Чужие» с Эллен Рипли, «Терминатор» с Сарой Коннор, «5й элемент» с Милой Йовович, «Обитель зла» с той же Милой Йовович, «Томб Райдер» с Ларой Крофт, «Ангелы Чарли», или та же Фуриоза из «Дорог ярости». Согласен, далеко не все сиквелы и римейки этих фильмов удачны, но даже их можно посмотреть и пересмотреть. И лишний раз восхититься сильным женским персонажем, сюжетом, игрой актеров.

Кстати, я тут долистал до конца интернет, оказывается, в 2021 году выходят новые «Охотники за привидениями». Подождем. А пока пересмотрю одноименный мультсериал 1986 года. Так что с Землей пока погодите, не останавливайте.

Почему женщин-ученых меньше, чем мужчин?

Среди исследователей, особенно в естественных и инженерных дисциплинах, женщин заметно меньше, чем мужчин. ТАСС попытался разобраться, почему так происходит и насколько это серьезная проблема.

Также в этот день вспоминают других великих женщин-ученых. Биофизик Розалинд Франклин помогла открыть структуру молекулы ДНК, ту самую двойную спираль, пусть сделала это невольно. После очередной ссоры ее коллега Морис Уилкинс тайком стащил рентгеновский снимок ДНК, чтобы показать его Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику. Этих троих в 1962-м наградили Нобелевской премией, а Франклин умерла от рака за четыре года до того и по правилам не могла быть лауреатом.

Истории Мейтнер и Франклин часто служат примерами несправедливого обращения с женщинами в науке. Эти ученые выглядят жертвами дискриминации, а маленькие девочки, которые обдумывают будущую карьеру, узнав их судьбу, могут понять это так: в науку лучше не соваться. Эти и другие факторы приводят к тому, что женщин-ученых намного меньше, чем мужчин. По данным ЮНЕСКО, в середине 2018 года только три из десяти (28,8%) исследователей по всему миру были женщинами.

«Я хотел указать направления дальнейших исследований»

Во-вторых, и это самый скандальный аргумент Саммерса, хоть люди обоих полов в среднем близки почти по всем показателям, у мужчин чаще встречаются большие отклонения от средних значений. Проще говоря, очень высоких и очень низких, очень худых и очень толстых мужчин больше, чем женщин. По мнению Саммерса, та же закономерность существует и для интеллектуальных способностей: скорее всего, умных женщин больше, но исключительные умы чаще встречаются среди мужчин.

В-третьих, разные предпочтения мальчиков и девочек, которые позже повлияют на выбор карьерного пути, нельзя целиком списать на воспитание. В пример Саммерс привел израильские кибуцы, общины, где члены вольны выбирать занятия по душе, но мужчины и женщины все равно предпочитают делать то, что традиционно полагается их гендеру. Еще Саммерс рассказал о своих двухлетних дочерях-близнецах. Вместо кукол им давали играть с машинками, но играли они на свой лад: «Смотри, папа-грузовик везет малыша-грузовика». Оба примера сомнительные: и взрослые, и дети могли просто воспроизводить роли, которые привыкли видеть.

Но, судя по всему, гендер все же имеет кое-какие биологические основы, а поведение и пристрастия не целиком зависят от воспитания. На это указывают эксперименты с приматами и исследование полутора десятков мальчиков, которым из-за тяжелых пороков развития пришлось хирургически изменить пол в раннем детстве: почти все они все равно вели себя как мальчишки, не догадываясь о своем происхождении.

Только если Саммерс окажется прав, неравенство может увеличиться. Знание о биологической основе гендерных отличий опасно.

Другой опрос проводился среди американских студенток: чем сильнее им казалась связь гендера с природой, тем больше они соответствовали стереотипам о женственности. То есть когда люди верят в некую неизменную сущность внутри каждого, они с большей вероятностью отстаивают существующий порядок вещей.

Другие женщины, расспрошенные для статьи, не вспомнили похожие случаи. Магистрантка Дальневосточного федерального университета Александра Жихарева, которая занимается машинным обучением и разработала систему компьютерного зрения для подводного робота, на вопрос о сексизме ответила: «Не могу вспомнить ничего такого, что мешало бы жить. Я не знаю, как в других областях, но, кажется, программисты оценивают друг друга по способностям, а не по полу, по крайней мере, в нормальных компаниях. Со студентками то же самое: все довольно объективно».

Кроме конкуренции и дискриминации, женщин, по мнению Натальи Шматко, выбивает из колеи декретный отпуск и воспитание детей. Но независимо от того, обходятся с женщинами справедливо или нет, им нужны особые качества, чтобы справляться и на работе, и дома.

«Дело не в том, чтобы побудить больше женщин идти в науку»

Почему в мире так мало женщин-изобретателей и почему их больше всего в России?

Автор фото, Hannah Eachus

Согласно исследованию, проведенному британским бюро по защите интеллектуальной собственности (IPO), по всему миру лишь менее 13% патентных заявок поступают от женщин. Это означает, что на каждые семь мужчин-изобретателей приходится одна женщина.

И хотя их доля среди обращающихся за патентом соискателей растет, если дело будет продвигаться нынешними темпами, то гендерное равенство в этой сфере будет достигнуто лишь к 2070 году.

Россия занимает первое место по числу женщин-изобретателей. Би-би-си разбирается, с чем связан успех.

Почему же в мире так мало женщин-изобретателей?

Социологи полагают, что это несоответствие возникло из-за того, что гораздо меньше женщин работает в сфере науки, технологий, инженерного дела и математике. Как полагает Пенни Гилберт, партнер в фирме по защите интеллектуального права Powell&Gilbert, все дело в кадровом составе.

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

Конец истории Подкаст

Патенты выдаются автору изобретения, что позволяет создателю и, соответственно, владельцу не допустить того, чтобы другие воспользовались его изобретением.

Заявки могут подаваться в индивидуальном порядке или группами изобретателей.

Гендерное несоответствие среди изобретателей становится еще более очевидным, если принять во внимание, что большая часть изобретений, сделанных женщинами, происходит в одиночном порядке по сравнению с большим количеством изобретений, сделанных мужчинами в составе команды.

Даже когда они подают на патенты, по данным более раннего исследования Йельского университета в этой сфере, женщины имеют тенденцию реже их получать. Как было установлено в ходе этого исследования, с очевидно женским именем заявка имеет меньше шансов получить одобрение.

И, само собой разумеется, не все те, кто участвовал в разработке изобретения, указываются затем в качестве изобретателей.

Учитывая все вышесказанное, женщины-ученые имеют более чем на 50% меньше шансов получить патент за свои исследования, а как ранее установило исследование Всемирного бюро по защите интеллектуальной собственности, женщины, по всей видимости, гораздо реже думают о коммерческой выгоде от своих изобретений по сравнению с мужчинами.

Автор фото, Hannah Eachus

В 1991 году Энн Цукамото разработала способ изолировать стволовые клетки. Ее инновация привела к серьезному прорыву в понимании того, как работает система кровообращения у больных раком пациентов, и потенциально может привести к изобретению лекарства от рака.

Доктор Цукамото, которая сегодня продолжает исследования в сфере роста стволовых клеток, она также соавтор целого ряда патентов на другие изобретения.

Электротехника стоит на последнем месте в списке; здесь менее одного патента из каждых 10 имеют хотя бы одну женщину-изобретателя.

Равный гендерный баланс к 2027 году

За тот же период пропорция заявок, где среди авторов указана хотя бы одна женщина, выросла с 12% до 21%.

Россия впереди всех

В России за последние 20 лет в 17% поданных заявок на приобретение патента среди авторов числится хотя бы одна женщина.

Таким образом, в десятке стран с наибольшим количеством поданных патентов Россия занимает первое место по числу женщин-изобретателей. С чем связан этот очевидный успех?

Эксперты полагают, что тот факт, что в России в сфере науки и техники работают много женщин, связан с наследием СССР в сфере образования, когда существовала квалифицированная методика преподавания точных наук в средних и высших учебных заведениях, а также отсутствие разделения на сугубо «гуманитариев» и «технарей» в средней школе.

Важен оказался и тот факт, что девочек в Советском Союзе поощряли к занятию математикой, физикой и химией, что помогло не одному поколению женщин найти себя в сфере точных наук.

Как сказала ранее в интервью Би-би-си глава российского отделения Tech London Advocates Алина Безуглова, российские женщины смогли занять прочные позиции в науке и технологиях еще в советское время, когда научно-технический прогресс был частью национальных приоритетов.

По мере развития исследовательских институтов техническое образование в СССР становилось доступным каждому, а женщин стимулировали продолжать карьеру в этой сфере.

Следом за Россией по числу женщин-изобретателей идет Франция.

Как были собраны эти данные?

Имена изобретателей сравнивали с полом по метрикам рождения британской Национальной статистической службы и американской Администрации социального обеспечения, где зарегистрированы имена всех рожденных детей, а также количество мужчин и женщин. Также для большего охвата социологи использовали личные страницы на «Фейсбуке» для проверки имени и пола заявителя на изобретение.

В конечные данные включались только те имена, где более 95% носителей принадлежали или к мужскому, или к женскому полу; гендерно-нейтральные имена, такие как «Робин», например, не учитывались.

В совокупности пол изобретателя по имени удалось установить только в 75% случаев, однако это варьировалось от страны к стране; к примеру, западноевропейские имена «вычислить» было проще, и потому в случае с Британией, например, этот подход сработал лучше, чем с именами изобретателей в странах Азии, таких как Южная Корея и Китай.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Цитатник

Один наш гость заметил в кустах крупное животное. У зверя горели глаза, а из пасти свисала ног.

Лучше бы я родился семитом, думал кот, прощаясь с яйцами. Он страшно породистый, для котов это.

Мой папа дрался, пил и сидел в тюрьме. Мама обрела с ним широкую психологическую практику. Когда пап.

Сначала она пpиходила. В гости. Потом пpосто пpиходила. Потом как-то поздно засиделась и заночевала.

Русская дача – апогей уюта. Лара обожает топить печь и смотреть в окно на дождь. На вопрос «где бр.

—Видео

—Ссылки

—Музыка

—Приложения

—Всегда под рукой

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Почему в науке по-прежнему так мало женщин.

В начале XX века наукой занимались единицы из женщин. В XXI веке женщин-ученых в разных областях — от половины до четверти. Но призы, премии и руководящие посты получают по-прежнему в основном мужчины. В чем причина такого неравенства — в стереотипах мужчин или в скромных амбициях женщин? В этом вопросе разбиралась научный журналист Ольга Орлова.

Чтобы женщин-ученых перестали выделять в особую социальную группу, должны произойти три вещи. Власти должны им дать равные права с мужчинами, а самим мужчинам нужно научиться беспристрастно оценивать женский интеллектуальный труд. При этом и женщины должны победить свой основной инстинкт. Если первую проблему удалось решить во многих странах, со второй уже пытаются справляться, то как устранить третью проблему, пока непонятно.

Как-то на съемках глава одной технологической компании рассказал такую историю: «Мы открывали в Москве отделение исследований и разработок известной американской IT-компании. Здание было типовое, спроектировано в Штатах. Быстро поняли, что попали впросак. Никто не ожидал, что в здании российского отделения должно быть в два раза больше женских туалетов. Американцы и предположить не могли, что у нас работает намного больше женщин инженеров, математиков и компьютерщиков, чем в Америке».

Так и есть: к концу XX века в российской науке женщины составляют от трети до двух третей ученых, в зависимости от области. В физике, математике и политологии — чуть менее 30% (для сравнения, в Америке — только 13%). В биологии, фармакологии, химии женщин около 50%, в психологии исследовательниц уже более 60%.

От чего же зависит количество женщин в науке? От трех вещей: имеют ли они право стать ученым, имеют ли они возможности быть ученым и имеют ли они желание заниматься исследованиями.

С правами в России все обстоит просто. Путь россиянкам в науку был открыт декретом 1918 года о равном образовании для обоих полов. Он не сразу сработал, так как среди работниц и крестьянок образованных девушек, способных учиться в университетах, почти не было, а абитуриентки из дворянок, служащих и разночинцев были ограничены в правах на высшее образование. Тогда Советская власть ввела временное квотирование, чтобы студенток было «не менее чем». Постепенно ситуация выравнивалась, и после войны никаких квот для женщин уже не было. Особенно заметен был приток женщин в советскую науку в 1960-е годы, когда создавалось масса новых НИИ и академических институтов. С тех пор в правовом отношении уже ничего не менялось.

Хотя до революции в России, как и во многих других странах, женщин старались беречь от изучения сложных сфер. И тому пример не только печальная судьба Софьи Ковалевской, которая на родине так и не смогла найти работу, была вынуждена покинуть семью, ребенка и уехать в Европу. Сотни безвестных россиянок уезжали в Швейцарию и Францию, чтобы там получить высшее образование. И любопытно, что большинство, когда оказывались перед выбором, предпочитали естественные и точные науки. Например, в Бернском университете в начале XX века на медицинском факультете обучалась 321 студентка из России, на физиком-математическом — 71 девушка. При этом на юридическом — всего две, а на историко-филологическом — ни одной. И так продолжалось до тех пор, пока в Петербурге в 1906 году не открыли специальные женские Высшие политехнические курсы.

Дольше всех из западных стран ограничения для женщин сохранялись в Великобритании и США. Легендарная Джоан Кларк, которая во время Второй мировой войны вместе с Аланом Тьюрингом взломала немецкую систему шифрования «Энигма», работала в группе математиков на правах секретарши и получала значительно меньше, чем ее коллеги мужского пола. А все потому, что британские университеты не выдавали женщинам дипломы математиков до 1948 года. И Кларк, несмотря на то что прошла полный курс математики в Кембридже, не могла быть полноценным сотрудником научной группы.

Американские университеты тоже со скрипом открывали дамам путь к естествознанию. Одним из последних сдался Принстон: только в 1970-е годы XX столетия он впустил студенток в обвитые плющом серые каменные стены.

Но к началу XXI века в тех странах, где есть полноценная наука, уже никто не оспаривал право женщин ею интересоваться. Намного сложнее дело обстоит с возможностями.

Во-первых, реальная возможность активно заниматься наукой, да и вообще полноценно работать, у женщин во всем мире появилась только с развитием нормальной контрацепции и контролированием количества детей. То есть только во второй половине XX века. Кстати, в России именно в 60-е годы в науке было рекордное по мировым меркам количество женщин, которое поражает иностранцев. То есть обретение прав и обретение возможностей разделяло около сорока лет, и это не удивительно: любая профессиональная деятельность требует планирования, а как можно что-то планировать, когда жизнь привязана к вынашиванию, кормлению и воспитанию. И, вероятно, именно этот разрыв серьезно замедлил приток женщин в лаборатории.

Но и этим проблема не ограничивалась. Женщин-ученых по названным уже причинам было меньше, чем могло бы быть, и они гораздо реже добирались до верхних ступеней научной карьерной лестницы. И тут Россия не сильно отличается от других европейский стран. Женщин — докторов наук в России, как и, например, в Германии, от 8 до 20% в зависимости от области, хотя женщин — кандидатов наук обычно чуть меньше половины. Женщин-академиков и директоров институтов в России — 2%. Но и в целом по миру среди нескольких сот Нобелевских лауреатов в научных номинациях всего 17 женщин. То есть принцип простой: чем ниже должность и звание, тем больше женщин. Что же это значит?

Видимо, до сих пор работает «эффект Матильды», названный в честь американской феминистки Матильды Гейдж. Так американский историк науки Маргарет Росситер назвала процесс дискриминации женщин в науке. Росситер показала на общей статистике 1990-х и на самых известных исторических примерах, что исследовательская деятельность женщин не получает заслуженной оценки или вовсе игнорируется. Как это было, скажем, в 1934 году, когда Фрида Робшейт-Роббинс не получила Нобелевской премии вместе с физиологом Джорджем Уиплом, хотя проработала с ним вместе тридцать лет и была соавтором почти всех его публикаций. Однако Нобелевскую премию вместе с Уипплом разделили двое мужчин — Джордж Майнот и Уильям Мёрфи. А Фриде достались устные благодарности соавтора и часть денег, которые он с нею решил благородно разделить.

К концу XX века ситуация улучшилась, но не радикально. Несмотря на все социальные программы, квотирование в некоторых университетах и общественные выступления, во множестве исследований было показано, что мужчины до сих пор стараются ссылаться на результаты ученых-мужчин, научные журналы охотнее публикуют статьи ученых-мужчин, премии чаще получают мужчины, да и в целом ученым-мужчинам чаще предлагают работу.

В России, как и в большинстве других стран, женщины публикуются в научных журналах на 30% меньше, чем мужчины. А из тех, кто все-таки пытается писать статьи в научные журналы, большинство предпочитают делать это на русском языке, в результате чего их гораздо меньше цитируют коллеги в других странах.

Все вместе это означает, что право заниматься наукой у женщин есть, а вот желания добиться заметных успехов не так уж много. Женщины в науке охотно играют вторые роли.

Означает ли это, что женщины менее амбициозны и тщеславны и общественное признание и социальный статус для них не так важны, как для мужчин? Не думаю, что можно точно померить степень гендерного тщеславия. Но если это хотя бы отчасти верно, то все равно возникает вопрос: почему же женщины так легко соглашаются оставаться в тени? Вот как ответила мне на этот вопрос Наталия Берлова — женщина, которая впервые в истории Кембриджа получила звание полного профессора математики. «Выбор девочек, — заметила в интервью Наталия, — сильно зависит от мамы и той модели семьи, которую формируют родители у своих дочерей». Если девочка хочет иметь полноценную семью и несколько детей, то она должна в самые плодотворные с точки зрения интеллектуальных возможностей годы, то есть с 20 до 40 лет, сосредоточиться на рождении и воспитании детей. И лишь очень немногие девочки готовы преодолеть психологическое давление своей культурной среды, «забить» на материнство и вступить с мужчинами в равную профессиональную гонку за научные результаты, пожертвовав семейным счастьем. При этом мужчинам такой выбор делать не приходится.

Большинство родителей понимают все эти сложности и стараются ориентировать девочек на профессии, более совместимые с семейной жизнью. Генерировать новые идеи, ставить коллегам серьезные задачи, вести систематическую организационную и представительскую работу, постоянно заниматься отчетами, то есть быть полноценным лидером научной группы большинство женщин с несовершеннолетними детьми позволить себе не могут.

А это значит, что теперь, когда права и возможности мужчин и женщин в науке практически равны, на предпочтения женщин в выборе профессии и карьерные амбиции влияют именно ее личные желания и то, насколько силен в ней основной инстинкт. Быть или не быть матерью? Это тяжелый и нечестный выбор. И пока женщина будет вынуждена его делать, неравенство количественное и качественное в науке будет сохраняться.

Если, конечно. на помощь женщинам не придет сама наука. Стоит только решить задачу продления физической и интеллектуальной молодости, сохранения полноценных репродуктивных функций и тем самым избавить женщин от страха родить больное потомство. Тогда можно будет ожидать нового заметного притока в науку талантливых, амбициозных и трудолюбивых женщин.