Почему с возрастом кажется что время летит быстрее

Почему с возрастом время летит все быстрее в закладки 9

Задумайтесь, ведь это действительно так было в детстве – летним каникулам, казалось, не было конца, и ждать новогодних праздников приходилось вечно. Так почему же с годами время как будто набирает ход: недели, а то и месяцы пролетают незаметно, и времена года меняются с такой головокружительной скоростью?

Не является же такое очевидное ускорение времени результатом навалившихся на нас в нашей взрослой жизни обязанностей и забот? Впрочем, на самом деле, исследования показывают, что ощущаемое время действительно движется быстрее для взрослых, наполняя нашу жизнь хлопотами и суетой.

Есть несколько теорий, которые пытаются объяснить, почему наше ощущение времени ускоряется, по мере того как мы становимся старше.

Одна из них указывает на постепенное изменение наших внутренних биологических часов. Замедление обменных процессов в нашем организме, по мере того как мы становимся старше, соответствует замедлению нашего пульса и дыхания. Биологические кардиостимуляторы у детей пульсируют быстрее, а это означает, что их биологические показатели (сердцебиение, дыхание) выше в установленный период времени, поэтому по ощущениям и время длится дольше.

Другая теория предполагает, что течение времени, которое мы ощущаем, связано с количеством новой информации, которую мы воспринимаем. С возникновением большого количества новых раздражителей нашему мозгу требуется больше времени, чтобы обработать информацию — таким образом, этот период времени ощущается дольше. Этим можно было бы объяснить и «медленное восприятие действительности», которое, как часто сообщается, имеет место за секунды до аварии. Столкнуться с непривычными обстоятельствами означает получить лавину новой информации, которую надо обработать.

На самом деле, может такое быть, что, сталкиваясь с новыми ситуациями, наш мозг запечатлевает более подробные воспоминания, так что это наше воспоминание о событии проявляется медленнее, а не само событие. То, что это соответствует действительности, было продемонстрировано в ходе эксперимента с людьми, испытывающими свободное падение.

Но как все это объясняет постоянное сокращение ощущаемого времени по мере того как мы стареем? Теория гласит, что чем старше мы становимся, тем привычнее становится наше окружение. Мы не замечаем деталей окружающей нас обстановки дома и на работе. Для детей же мир — это часто незнакомое место, где много новых впечатлений, которые можно получить. Это означает, что дети должны задействовать значительно больше интеллектуальной мощи для преобразования своих умственных представлений о внешнем мире. Эта теория предполагает, что таким образом время идет медленнее для детей, чем для взрослых, застрявших в рутине обыденной жизни.

Таким образом, чем привычнее для нас становится ежедневная жизнь, тем быстрее, как нам кажется, пробегает время, а, как правило, привычка и формируется с возрастом.

Было высказано предположение, что биохимический механизм, лежащий в основе этой теории, представляет собой ничто иное как высвобождение нейротрансмиттерного гормона при восприятии новых раздражителей, которые помогают нам научиться измерять время. После 20-ти и до старости, уровень этого гормона счастья падает, поэтому нам и кажется, что время идет быстрее.

Но все же, кажется, ни одна из этих теорий совершенно точно так и не может объяснить, откуда берется коэффициент ускорения времени, увеличивающийся чуть ли не с математическим постоянством.

Очевидное сокращение продолжительности определенного периода, по мере того как мы взрослеем, предполагает существование «логарифмической шкалы» по отношению ко времени. Логарифмические шкалы используют вместо традиционных линейных шкал при измерении силы землетрясения или громкости звука. Поскольку величины, которые мы измеряем, могут варьироваться и достигать огромных степеней, нам нужна шкала с более широким диапазоном измерений, для того чтобы действительно понять, что происходит. То же самое можно сказать и о времени.

На логарифмической шкале Рихтера (для измерения силы землетрясений) увеличение магнитуды от 10 до 11 отличается от увеличения наземных колебаний на 10%, что не показала бы линейная шкала. Каждый пункт приращения по шкале Рихтера соответствует десятикратному увеличению колебаний.

Но почему наше восприятие времени также должно измеряться с помощью логарифмической шкалы? Дело в том, что мы соотносим любой период времени с частью жизни, которую мы уже прожили. Для двухлетних малышей год составляет половину их прожитой жизни, вот поэтому, когда вы маленькие, и кажется, что дни рождения приходится ждать так долго.

Для десятилетних год – это лишь 10% от их жизни, (что делает ожидание немного более терпимым), а для 20-летних — это всего лишь 5%. Если взять логарифмическую шкалу, то видно, что 20-летнему, чтобы испытать то же самое пропорциональное увеличение времени, которое испытывает 2-летний малыш в ожидании следующего дня рождения, нужно было бы подождать, пока ему не исполнилось бы 30. С учетом всего этого не удивительно, что время, как нам кажется, ускоряется, по мере того как мы становимся старше.

Обычно мы думаем о нашей жизни в масштабах десятилетий — наши 20-е, наши 30-е и так далее – они представляются, как равнозначные периоды. Однако, если взять логарифмическою шкалу, то окажется, что мы ошибочно воспринимаем различные периоды времени как периоды одинаковой продолжительности. В рамках этой теории, следующие возрастные периоды будут восприниматься одинаково: от пяти до десяти, от десяти до 20, от 20 до 40 и от 40 до 80 лет.

Я не хочу заканчивать на депрессивной ноте, но получается, что пятилетний ваш опыт, охватывающий возраст от пяти до десяти лет, по восприятию равноценен периоду жизни, охватывающий возраст от 40 до 80 лет.

Что ж, занимайтесь своими делами. Время летит, независимо от того, получаете ли вы удовольствие от жизни или нет. И с каждым днем оно летит все быстрее и быстрее.

Вот еще немного связанная с этим тема, почему мы не помним, как были детьми

На детскую забывчивость обратил внимание еще Зигмунд Фрейд. В своей работе 1905 года «Три очерка по теории сексуальности» он, в частности, размышлял об амнезии, которая охватывает первые пять лет жизни ребенка. Фрейд был уверен, что детская (инфантильная) амнезия не является следствием функциональных расстройств памяти, а вытекает из желания не допустить в сознание ребенка ранние переживания – травмы, наносящие вред собственному «Я». Такими травмами отец психоанализа считал переживания, связанные с познанием собственного тела или основанные на чувственных впечатлениях от услышанного или увиденного. Фрагменты воспоминаний, которые все же могут наблюдаться в детском сознании, Фрейд называл маскирующими.

Результаты исследования ученых из Университета Эмори, Патриции Байер и Марины Ларкиной, опубликованные в журнале «Memory», подтверждают теорию о времени рождения детской амнезии. По мнению ученых, ее «активация» происходит у всех без исключения жителей планеты в семилетнем возрасте. Ученые провели серию экспериментов, участниками которых стали трехлетние дети, которых попросили рассказать родителям о самых ярких впечатлениях. Годы спустя исследователи вернулись к тестам: они вновь пригласили тех же самых детей и попросили их вспомнить рассказанное. Пяти-семилетние участники эксперимента смогли восстановить в памяти 60% происходящего с ними в возрасте до трех лет, в то время как восьми-десятилетние – не более 40%. Таким образом, ученым удалось выдвинуть гипотезу о том, что детская амнезия наступает в возрасте 7 лет.

Канадский профессор психологии Кэрол Петерсон считает, что среди прочих факторов на формирование детских воспоминаний влияет среда. Подтвердить свою гипотезу он смог в результате масштабного эксперимента, участниками которого стали канадские и китайские дети. Им предложили вспомнить за четыре минуты самые яркие воспоминания первых лет жизни. В памяти канадских детей ожило вдвое больше событий, чем в памяти китайских ребят. Интересно также, что канадцы преимущественно вспоминали личные истории, в том время как китайцы поделились воспоминаниями, соучастниками которых была их семья или группа сверстников.

Без вины виноватые?

Специалисты медицинского центра при государственном исследовательском университете штата Огайо считают, что дети не могут совместить свои воспоминания с конкретным местом и временем, поэтому в более позднем возрасте восстановить эпизоды из собственного детства становится невозможно. Открывая для себя мир, ребенок не затрудняет себя привязкой происходящего к временным или пространственным критериям. По мнению одного из соавторов исследования Саймона Денниса, дети не испытывают необходимости запоминать события вместе с «накладывающимися обстоятельствами». Ребенок может помнить о веселом клоуне в цирке, но вряд ли скажет, что шоу начиналось в 17.30.

Долгое время считалось также, что причина забывания воспоминаний первых трех лет жизни кроется в невозможности связать их с конкретными словами. Ребенок не может описать произошедшее из-за отсутствия речевых навыков, поэтому его сознание блокирует «ненужную» информацию. В 2002 году в журнале «Психологическая наука» было опубликовано исследование о взаимосвязи языка и детской памяти. Его авторы Габриэль Симкок и Харлин Хейн провели серию экспериментов, в ходе которых пытались доказать, что дети, не научившиеся пока говорить, не способны «закодировать» происходящее с ними в воспоминания.

Клетки, «стирающие» память

Канадский ученый Пол Франкланд, активно изучающий феномен детской амнезии, не согласен с коллегами. Он считает, что формирование детских воспоминаний происходит в зоне кратковременной памяти. Он настаивает, что маленькие дети могут помнить своё детство, красочно рассказывать о происходящих событиях, участниками которых они были недавно. Однако со временем эти воспоминания «стираются». Группа ученых во главе с Франкландом предположили, что утрата младенческих воспоминаний может быть связана с активным процессом образования новых клеток, который получил название нейрогенез. По словам Пола Франкланда, ранее считалось, что образование нейронов приводит к формированию новых воспоминаний, но последние исследования доказали, что нейрогенез способен параллельно стирать информацию о прошлом. Почему же тогда люди не помнят чаще всего первые три года жизни? Причина в том, что на это время приходится наиболее активный период нейрогенеза. Затем нейроны начинают воспроизводиться с меньшей скоростью и оставляют нетронутыми часть детских воспоминаний.

Для проверки своего предположения канадские ученые провели эксперимент на грызунах. Мышей помещали в клетку с настилом, по которому пускали слабые электрические разряды. Повторный визит в клетку приводил взрослых мышей в панический ужас даже по истечении месяца. А вот молодые грызуны охотно посещали клетку уже на следующий день. Ученым также удалось понять, каким образом нейрогенез влияет на память. Для этого у подопытных искусственно вызвали ускорение нейрогенеза, – мыши быстрее забывали о боли, которая возникала при посещении клетки. По мнению Пола Франкланда, нейрогенез, скорее, благо, чем зло, ведь он помогает защитить мозг от переизбытка информации.

Почему с возрастом время начинает идти быстрее

Субъективное ощущение времени у людей разных возрастов отличается. У молодых людей, как правило, оно течет медленнее, а у пожилых — быстрее. Как такое возможно? И как наш мозг воспринимает время?

Как человек воспринимает время

Восприятие времени человеческим мозгом — один из вопросов, ответить на который ученым до сих пор не удалось. Реальное течение времени порой может отличаться от наших субъективных ощущений. Это можно объяснить тем, что мозг отмеряет время не так, как часы. Рецепторы на нашей коже могут чувствовать прикосновения и болевые стимулы, мы можем видеть конкретные предметы с помощью глаз, но органа чувств, который позволил бы точно отмерять время, у человека попросту нет. Тем не менее, у многих людей есть ощущение, что с возрастом время идет быстрее.

Ощущением времени «ведает» мозг. Как именно мозг воспринимает время? Ранее исследователи даже показали, что это чувство распределено между различными областями органа мышления, которые определяют, например, потребность во сне, периоды для приема пищи и так далее. Но точность такого ощущения времени ровно такая, какая необходима для существования и поддержания функций организма. Мозг не умеет и не должен уметь определять время с точностью до секунд и минут, ведь делить время на отрезки придумал человек, а не природа.

Почему с возрастом время идет быстрее: ответ ученых

Чтобы количественно замерить эффект ускорения времени, американский ученый в конце прошлого века провел эксперимент на самом себе: в течение 35 лет он замерял свои показатели здоровья и, в том числе, отмерял, сколько секунд для него длилась минута. Для этого ученый включал секундомер и начинал считать про себя секунды. По истечении минуты на секундомере, исследователь отмечал, сколько насчитал секунд самостоятельно. Подтвердилась ли гипотеза: чем старее тем быстрее идет время? Оказалось, что субъективная длительность минуты к 60 годам действительно уменьшается на несколько секунд по сравнению с 25 годами. Сам ученый объяснил это изменением циркадных и инфрадианных ритмов организма. Первые регулируют биологические процессы в пределах суток, а вторые — в пределах от 1 до 30 дней.

Физики объяснили, почему с возрастом время течет быстрее

Почему кажется, что в детстве год длился дольше? Восприятие времени субъективно и зависит от вашего возраста, рутины, часов, которые вы отводите на отдых и сон.

Инженер из Университета Дьюка (США) Адриан Бежан изучил проблему «непостоянства» времени. Quartz приводит выдержки из его еще не опубликованной статьи. Согласно выводам ученого, восприятие времени основывается на внешних стимулах и зависит от того, что мы видим вокруг.

«Сутки длятся 24 часа — на всех часах, наручных и настенных, и на башенных. Но физическое время не совпадает с субъективным. Ваше восприятие времени отличается от восприятия другого человека», — пишет исследователь.

Субъективное время зависит от того, с какой скоростью мозг обрабатывает образы — чем мы старше, тем медленнее происходят эти процессы. Поэтому, когда вы молоды и вокруг много неизведанного (стимулов извне), кажется, что время течет медленно. С возрастом «отставание» мозга создает иллюзию быстротечности времени, говорится в работе.

Ученый также связывает этот феномен с саккадами — быстрыми, согласованными движениями глаз в одном направлении. Между саккадами мозг должен успеть обработать полученную визуальную информацию. Периоды фиксации в промежутке между саккадами у детей короче, чем у взрослых. Кроме того, на эту зрительную функцию влияет хроническая усталость.

С возрастом образуется меньше новых нейронных связей, когнитивные процессы замедляются, поэтому кажется, что окружающий мир находится в постоянной спешке. Чтобы «замедлить» внутренний ход времени, ученый рекомендует высыпаться — мозгу нужен отдых, чтобы быстро реагировать на внешние стимулы.

Почему с возрастом время идет быстрее: личные ощущения, предположения и принципы тайм-менеджмента

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему восприятие времени так сильно меняется на протяжении жизни? Ребенок не может дождаться своего дня рождения, учебный год тянется бесконечно, и даже неделя кажется довольно значительным отрезком жизни. Мы взрослеем и начинаем с радостью осознавать, что время с понедельника до пятницы пролетает незаметно. Скоро оказывается, что радость была преждевременной, потому как годы летят мимо точно так же, как дни и недели. Почему с возрастом время идет быстрее?

Бесконечные споры

На самом деле окончательно на этот вопрос еще никто не смог найти ответ. На первый взгляд, причина лежит на поверхности. То есть ускорение времени становится следствием навалившихся на нас забот и обязанностей. Современные исследования показывают, что это тоже накладывает свой отпечаток, потому что, занятые делами, мы просто не замечаем пролетающего времени.

Но кроме этой, есть еще несколько теорий, сторонники которых пытаются объяснить, почему с возрастом время идет быстрее. Попробуем рассмотреть каждую из них и решить для себя, какая из них является более верной.

Математическое объяснение

Для этого нам нужно переложить нашу жизнь на логарифмическую линейку. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Давайте рассмотрим, как и почему с возрастом время идет быстрее. Дело в том, что мы соотносим любой период времени с частью жизни, которую мы уже прожили:

Конечно, это не отвечает на все вопросы, но позволяет понять, что нет ничего удивительного в том, что, став старше, мы начинаем несколько иначе воспринимать время.

Привычка и отсутствие новых стимулов

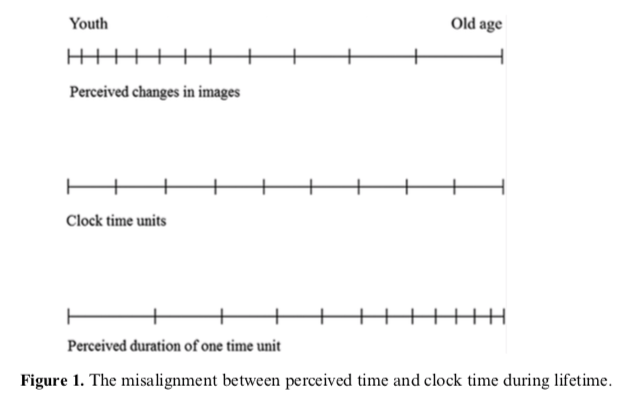

В детстве каждый день приносит массу новых впечатлений и знаний. Немудрено, что ребенку порой кажется, что прошел не месяц, а год. Ведь он узнал столько всего нового! Дети постоянно учатся и видят что-то впервые. С возрастом количество таких моментов становится все меньше и меньше. Поэтому мы и начинаем измерять ход событий необъективно. Эту точку зрения подтверждают и нейробиологи, которые проводили эксперимент и демонстрировали людям различные изображения.

Часть этих картинок люди видели впервые, другие они уже видели прежде. Выяснилось, что по своим субъективным ощущениям люди тратили больше времени на разглядывание новых изображений, чем на изучение уже знакомых. При этом все картинки демонстрировались по времени с одинаковой продолжительностью. Это имеет самое прямое значение, если вы пребываете в поиске ответа на вопрос о том, почему с возрастом время идет быстрее.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что для тех, чей мозг занят обработкой новой информации, время субъективно течет медленней. И это может объяснить, почему детские годы длятся намного дольше.

Нейрофизиология

Это еще одна теория, которая базируется на основе принципов работы нашего мозга. Размышляя над вопросом, почему с возрастом время идет быстрее, ученые вспомнили интересную особенность. Дело в том, что впечатления наш мозг интерпретирует по-разному, в зависимости от возраста. Получается, что человеческий мозг способен собирать похожую информацию в своего рода группы или фрагменты. Например, повседневные заботы объединяются в один фрагмент под названием «хлопоты».

Проще всего объяснить на примере. Представьте, что мама вывела малыша на прогулку. Для ребенка это целое событие, полное новых впечатлений. Он знакомится с ребятами, учится кататься с горки, видит жука или цветок. Но для мамы это не первый и не последний подобный опыт, поэтому ее мозг просто занят своими внутренними процессами, за которыми время словно пропускается мимо.

В течение жизни наш мозг упаковывает довольно много различных событий в такие фрагменты или куски. Категории могут быть разными: семья, работа, развлечение, хобби. Вероятно, такое фрагментирование позволяет оптимизировать память. Но в результате прошедшие события кажутся нам скоротечными. Это еще одна причина того, почему время летит быстрее с возрастом.

Когнитивные процессы

Еще немного углубимся в функционирование мозговых структур. Сколько исследователи ни пытались, они так и не смогли обнаружить в мозгу человека структуры, которые отвечали бы за время. Но точно установлено, что по мере взросления у человека снижается уровень дофамина. Кроме того что он отвечает за чувство удовлетворения, этот нейромедиатор играет важную роль в обеспечении когнитивной деятельности. В результате меняется способность к восприятию времени.

Это подтверждается научными экспериментами психологов. В качестве испытуемых выступали люди разных возрастов. В частности, было взято две группы: молодые люди (19-24 года) и пожилые (60-80 лет). Испытуемым давали одну задачу, а именно: мысленно засечь три минуты и сказать, когда они закончатся. В группе молодых людей оценивали более точно. Для них три минуты истекали через три минуты и три секунды. В группе пожилых приблизительно через две минуты и сорок секунд. Это позволяет сделать вывод о том, что с возрастом время идет быстрее, то есть временные промежутки воспринимаются как более короткие.

Биохимические процессы

Следующая теория подходит к вопросу с другой стороны. Она указывает на постоянное изменение наших биологических часов. Исходя из этого, тоже можно понять, почему время идет быстрее. Замедление обменных процессов в нашем организме по мере взросления соответствует замедлению пульса и дыхания.

Биологические кардиостимуляторы у детей пульсируют быстрей. Это значит, что их биологические показатели в данный момент выше. Поэтому и время у них тянется дольше. Конечно, ни одна из этих теорий не является совершенной. Если вы чувствуете, что время идет быстрее, чем раньше, возможно, стоит остановиться и немного по-другому взглянуть на свою жизнь. Не пропускаете ли вы слишком много мимо себя? Может, нужно более внимательно отнестись к тому, что происходит рядом, а также последить за распорядком своего дня.

Метод возвращения в реальность

Начать стоит с того, что вы будете обращать пристальное внимание на все, что делаете. Идете ли вы, обедаете, читаете ли книжку, постоянно рефлексируйте: «Я вижу своего кота, я слышу смех детей, я чувствую запах еды. Все это меня радует, заботит, волнует». К концу дня вы поймете, что он был сегодня длиннее, чем обычно. А все потому, что он оказался наполненным событиями, чувствами и смыслом. То есть вы сами ускоряете свой бег по жизни, чтобы не останавливаться на мелочах. А в результате пробегаете мимо самой жизни.

Планирует время

Это второй очень важный урок. Вам потребуется в течение недели составлять поминутный распорядок своего дня. Выделите определенные категории занятий: гигиена, сбор на работу, приготовление пищи, походы в магазин. Постарайтесь найти их как можно больше. Потом выписываете их в столбик, а по второй оси распределяете 24 часа. Теперь стройте простую диаграмму. За неделю у вас будет семь линий, которые покажут на что вы тратите время. В процессе выполнения вы невольно начнете осознавать себя «здесь и сейчас». Кроме того, приходит понимание важности и наполненности бытия. И бег времени замедляется. Человек осознает важность каждой секунды и начинает ценить ее. Это и есть основная задача тайм-менеджмента.

Вместо заключения

Бег времени нельзя остановить. Да, с возрастом мы на все начинаем смотреть иначе. Уже так не увлекают простые житейские радости. И мы шагаем все быстрей к чему-то большому и важному. Остановитесь и начните жить прямо сейчас! И дни снова станут длиннее, а года перестанут меняться серой чередой.

Как мозг воспринимает время

Римский философ Сенека говорил: «Только время принадлежит нам», — и был в этом абсолютно прав. С ним, несомненно, согласятся психологи, ведь время для самого человека является субъективным ощущением и зависит от состояния субъекта.

С возрастом нам кажется, что время идет быстрее: в детстве один час может представляться целой вечностью, а к старости годы летят с безумной скоростью — не успеешь и оглянуться, как дети уже выросли, окончили школу, университет и работают. Конечно, ход времени объективно не изменяется.

Однако ощущение того, что время ускоряется с течением нашей жизни, не является в чистом виде нашим предрассудком, а имеет вполне достоверное научное объяснение.

Ученые определили, что время субъективно ускоряется с величиной квадратного корня возраста. Так что для 40-летнего взрослого один год проходит в два раза быстрее, чем для 10-летнего ребенка. Учитывая эту закономерность, можно считать равными следующие четыре периода в жизни: 5–10 лет (1×), 10–20 лет (2×), 20–40 лет (4×), 40–80 лет (8×).

Самое распространенное объяснение феномену заключается в том, что большинство ощущений для ребенка являются новыми, в то время как для взрослых эти ощущения уже несколько раз повторялись в течение жизни. Дети должны быть максимально вовлечены в происходящее на данный момент и посвящать этому достаточно своих мозговых ресурсов, потому что им необходимо постоянно перестраивать свои ментальные модели мира для нормальной адаптации к нему и адекватного поведения. В противоположность этому взрослые редко выходят за рамки своих привычных дел и рутины. Когда мозг часто сталкивается с одним и тем же стимулом, последний становится «невидимым» для нас, поскольку он уже достаточно эффективно закрепился в памяти и на него нужно гораздо меньше ресурсов — происходит так называемая нервная адаптация. Во время периодов неполной вовлеченности в текущий момент в памяти откладывается меньше богатых деталями воспоминаний, из-за чего кажется, что время прошло очень быстро.

Есть и еще одно, более нейрофизиологическое объяснение.

В течение жизни в мозге изменяется содержание нейротрансмиттеров — посредников в передаче сигналов между нейронами.

С возрастом уменьшается уровень дофамина, модулирующего работу базальных ядер — подкорковых структур мозга, связанных с регуляцией моторных функций и внимания, участвующих в системе подкрепления, а также в работе внутренних часов мозга, оценивающих интервалы от нескольких секунд до нескольких минут. Препараты, ингибирующие дофаминовую систему, дают эффект, при котором внутренние часы мозга идут медленнее, вследствие чего человек недооценивает продолжительность какого-либо временного интервала. В экспериментах Питера Мангана, психолога из колледжа Университета Виргинии в Уайзе (The University of Virginia’s College at Wise), сравнивалась способность оценить интервал в 3 минуты у двух групп людей: молодых (19–24 года) и пожилых (60–80 лет). Когда испытуемые сообщали, что прошло 3 минуты, в группе молодых в среднем проходило 3 минуты и 3 секунды, в то время как в группе пожилых проходило 3 минуты и 40 секунд.

Помимо возраста на восприятие времени влияют также и другие факторы. Например, при повышении температуры тела время субъективно ускоряется, а при понижении — замедляется. Эксперимент, проведенный эстонскими учеными на 20 мужчинах, выявил, что после одного часа тренировки на беговой дорожке в условиях повышенной температуры при воспроизведении временных интервалов испытуемые раньше обозначали конец заданного интервала, чем до тренировки. Авторы исследования объясняют этот эффект увеличением уровня бодрствования при физических нагрузках. Однако после 10 дней акклиматизации к высокой температуре происходила физиологическая адаптация, и воспроизведение интервалов возвращалось к уровню до тренировки.

Большую роль в оценке течения времени играют эмоции. При этом наибольший эффект на восприятие времени оказывает чувство страха.

Побывав в экстремальных ситуациях, например в автокатастрофе, некоторые люди сообщают, что время в те секунды как будто останавливалось и картинка перед глазами проходила в режиме замедленной съемки.

При этом человек может помнить каждую мелочь в этот момент, достигается максимальная концентрация внимания. В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» довольно живо описывается состояние преступника, приговоренного к смертной казни, который, будучи на эшафоте, сходит с ума от страха и ужаса перед лицом смерти:

Чем менее эмоционален человек, тем точнее он определяет заданный временной интервал. Самые точные хронометры из людей — это депрессивные больные. В исследовании, проведенном группой ученых из Университета Хертфордшира в Великобритании, было показано, что люди с мягкой формой депрессии обладают так называемым «депрессивным реализмом»: они меньше фокусируются на внешних факторах, которые могут искажать их суждения о времени, и тем самым более точно определяют прошедшие временные интервалы, чем люди без депрессии, обычно переоценивающие пройденное время.

Но даже самые точные люди-хронометры невероятно легко подвержены искажению временного восприятия. Известно, что сигналы от разных анализаторов идут в мозг с разной скоростью. Когда в мире только появилось телевидение, оставалась еще нерешенной проблема синхронизации аудио- и видеосигналов: они расходились на 100 миллисекунд, при этом человек не замечал этого.

Если кто-нибудь дотронется до мизинца вашей ноги и до кончика носа одновременно, вы также не почувствуете никакой задержки, хотя сигнал от носа придет в мозг быстрее, чем от ноги.

Каким же образом мозгу удается собрать воедино информацию, поступающую асинхронно от разных органов чувств, и расположить ее в правильном порядке? Поиском ответов на эти вопросы занимался американский нейробиолог Дэвид Иглман (David Eagleman). Его теория утверждает, что при интеграции информации от органов чувств мозг руководствуется принципом ожидания наиболее медленного сигнала. Таким образом получается, что наше сознание всегда живет несколько в прошлом.

Это похоже на передачу в прямом эфире, когда сигнал от места событий до телевизора идет с довольно большой задержкой, особенно если видеопоток параллельно подвергается монтажу.

Для того чтобы в каждый момент соблюдался правильный хронологический порядок событий, мозг все время перекалибровывает время прихода сигналов, так что, если вы до чего-то дотрагиваетесь, ощущение соприкосновения совпадает с моторным актом. Однако этот механизм можно перехитрить. Если человеку позволить нажимать на кнопку и после нажатия в течение определенного времени подавать вспышку света, но не сразу, а с некоторой небольшой задержкой, то после удаления задержки произойдет инверсия первичного хронологического порядка между действием и ощущением после него: человеку будет казаться, что свет загорается до нажатия кнопки.

Большой интерес представляют необычайные сбои в восприятии хода времени у больных с аневризмой мозга и эпилептиков. Например, для одного из пациентов невролога Фреда Овсью (Fred Ovsiew) из Северо-Западного университета в Чикаго время вдруг остановилось. Все началось с головной боли, в надежде ее облегчить пациент пошел принять теплый душ, как вдруг заметил, что он может разглядеть каждую падающую каплю, все они словно застыли в воздухе.

После похода к врачу у него была обнаружена аневризма.

В другом случае в Японии 59-летний мужчина, страдающий от эпилепсии, рассказывал, что при разговоре с кем-либо ему казалось, что мимика лица собеседника не синхронизировалась с его речью. Такое нарушение восприятия движения в неврологии называется акинетопсией и вызывается повреждением медиотемпоральной области вторичной зрительной коры, расположенной в средней височной извилине. Эта же область наряду с первичной зрительной корой также участвует в кодировании времени. Исследование, проведенное в госпитале Университета Лозанны в Швейцарии, показало, что при воздействии транскраниальной магнитной стимуляции на эти зрительные зоны мозга испытуемым сложнее удавалось определить из двух временных интервалов, какой из них был длиннее.

Дальнейшее изучение восприятия времени может перевернуть наши представления о самом понятии времени. Если оно (перефразировав афоризм Сенеки) действительно принадлежит только нам, то есть является лишь конструкцией сознания, так же как и цвет, то, возможно, в будущем мы сможем более объективно определить это понятие в физике и философии, избавившись от субъективных предрассудков.