Почему принципы разделены на несколько групп в чем логика такого деления

Деление понятия – это логическая операция, в результате которой совершают переход от родового понятия к множеству видовых понятий

Делят, строго говоря, не само понятие, а его объем. Деление разбивает объем исходного понятия на объемы видовых понятий.

Сущность деления состоит в том, что предметы, входящие в объем делимого понятия, распределяются по группам. Делимое понятие рассматривается при этом как родовое, и его объем разделяется на соподчиненные виды

Структура деления состоит из таких компонентов:

делимое понятие – это понятие, объем которого подлежит делению

члены деления – это видовые понятия, которые получают в результате деления;

основание деления – это признак, на основе которого объем родового понятия делят на объемы видовых понятий.

|

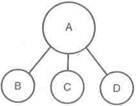

Логическая операция деления может быть представлена схемой, где А – делимое понятие, В, С, D – члены деления

Приведем пример.

Так, в приведенном примере делимое понятие «сделка» (А) является родом, а члены деления «многосторонняя сделка», «двусторонняя сделка», «односторонняя сделка» (В, С, D) – его видами. Основанием деления является число сторон сделки.

По форме правления государство бывает монархией или республикой.

Делимое понятие – государство.

Основание деления – форма правления.

Логическую операцию деления понятий иногда путают с операцией расчленения предмета на части.

Приведем пример.

Точно также деление недели на дни, предложения – на главные и второстепенные члены, кодекса – на статьи не будет собственно логическим делением объема рассматриваемых понятий.

Операция деления позволяет правильно распределить предметы по группам, изучить их, а, следовательно, глубже познать весь класс в целом.

Виды деления

Цель логической операции деления понятий – систематическое и полное рассмотрение возможных видов предметов некоторого рода. Ее можно достичь разными способами.

Самый простой способ – перечислить все предметы, которым присущи существенные признаки, составляющие содержание родового понятия.

Например, не возникает особых трудностей для перечисления всех элементов объема таких родовых понятий, как «планета Солнечной системы», «город России с населением свыше 1 миллиона».

Однако в большинстве случаев количество предметов, входящих в объем понятия, может быть достаточно большим или даже бесконечным (например, понятия звезда, число). В таких случаях рассмотреть (через перечисление) все возможные предметы данного рода становится практически невозможным.

Тогда остается использовать другие способы деления понятий. Среди них:

— деление по видоизменению признака;

Деление по видоизменению признака – это вид деления, где основанием является признак, принадлежащий всем предметам, которые входят в объем делимого понятия. С каждым членом деления этот признак изменяется, поэтому его называют видообразующим признаком.

Приведем пример.

По полу людей делят на мужчин и женщин.

В предложенном примере видообразующим признаком является пол человека. Этот признак имеет каждый предмет, входящий в объем делимого понятия.

Например, государства в зависимости от формы государственного устройства делятся на унитарные и федеративные; право по форме своего выражения – на правовой обычай, юридический прецедент и нормативный акт. По видовому признаку произведено понятие «сделка».

Основанием деления могут быть различные признаки делимого понятия. Выбор признака зависит от цели деления, от практических задач. Вместе с тем к основанию деления должны предъявляться определенные требования. Важнейшие из которых – объективность основания. Не следует, например, делить книги или кинофильмы на интересные и неинтересные. Такое деление субъективно: одна и та же мига (кинофильм) может быть интересна для одного человека и неинтересна для другого.

Дихотомическое деление или дихотомия (от греческих слов dicha и tome – «сечение на две части») – это вид деления, где основанием является признак, принадлежащий некоторым предметам, которые входят в объем делимого понятия.

Дихотомическое деление совершают на основе наличия или отсутствия этого признака у предметов.

В результате такого деления всегда получаем только два члена деления, которые находятся и отношении противоречия.

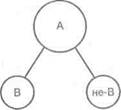

Если А – делимое понятие, то членами деления будут па понятия: В и не-В.

Приведем пример.

Например, все современные государства можно разделить на демократические и недемократические, всех граждан – а совершеннолетних и несовершеннолетних

|

Дихотомическое деление привлекает, прежде всего, своей простотой. Этот вид используют в основном на начальных этапах научного исследования, когда необходимо просто выделить класс предметов, которые интересуют исследователя и которым принадлежит определенный признак. Для деления такого вида не нужно уточнять состав объема делимого понятия (дополнительно к той части объема, которая выделяет позитивный член деления).

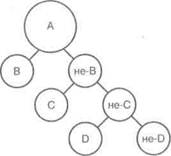

Дихотомическое деление не всегда заканчивается установлением пух противоречащих понятий. Иногда отрицательное понятие вновь делится на два понятия, что помогает выделить из большого круга предметов группу предметов, интересующих нас в каком-либо отношении. В этом случае дихотомическое деление может быть представлено следующей схемой.

Однако такое «многоступенчатое» деление имеет недостатки.

Во-первых, отрицательное понятие оказывается слишком широким по объему и неопределенным по содержанию (например, при делении юристов на судей и несудей).

Поэтому дихотомическое деление обычно сводится к делению первого понятия. Рефлексы делят на условные и безусловные, человеческие общества – на классовые и бесклассовые, общественно опасные деяния — на действия и бездействия.

Правила деления

В процессе деления понятия необходимо соблюдать четыре основных правила, которые обеспечивают четкость и полноту деления.

1. Соразмерность деления. Деление должно быть соразмерным.

Задача деления заключается в том, чтобы перечислить все виды делимого понятия. Поэтому объем членов деления должен быть равен в своей сумме объему делимого понятия.

При нарушении этого правила допускают такие логические ошибки:

— неполное деление – это логическая ошибка, возникающая, когда сумма объемов членов деления не исчерпывает полностью объем делимого понятия;

— деление с излишними членами – это логическая ошибка, возникающая, когда к членам деления относят понятия, объемы которых не входят в объем делимого понятия.

Приведем пример неполного деления.

Деление по форме государственного устройства государств на «унитарные», «федерации» и «конфедерации» является неправильным, поскольку в нем пропущен член деления – «империи».

Если, например, при делении преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности выделить преступления небольшой тяжести, средней тяжести и тяжкие преступления, то правило соразмерности деления будет нарушено, так как не указан еще один член деления: особо тяжкие преступления.

Приведем пример деления с излишними членами.

Деление «Нормативно-правовые акты делят на законы, подзаконные акты и решения» неправильно, поскольку в него входит излишний член деления – «решения».

Такая ошибка будет иметь место, если, например, при делении понятия «уголовное наказание», кроме всех видов наказания, указывается предупреждение, которое не входит в перечень мер наказания в уголовном законодательстве, а является видом административного взыскания.

2. Единство основания. Деление должно производиться только по одному основанию.

В процессе деления избранный признак должен оставаться одним и тем же и не подменяться другим признаком.

При нарушении этого правила допускают логическую ошибку «подмена основания деления». «Подмена основания деления» – это логическая ошибка, возникающая, когда в рамках одного деления используют различные основания, на основе которых получают члены деления.

Приведем пример.

Деление людей на «мужчин», «женщин» и «детей» является неправильным, поскольку члены деления «мужчины» и «женщины» выделяют по одному основанию – по полу, а член деления «дети» – по другому, а именно – по возрасту.

Например, граждан России в зависимости от поставленной задачи можно разделить по их социальному положению или национальности, профессии или полу. Но нельзя смешивать эти признаки и делить граждан России на рабочих, русских, шахтеров и женщин.

3. Члены деления должны исключать друг друга.

Это правило вытекает из предыдущего. Если выбрано не одно ocнование, то члены деления – видовые понятия – будут находиться в отношении частичного совпадения, как в приведенном выше примере.

Приведем пример.

Деление войн на «справедливые», «несправедливые» и «освободительные» является неправильным, поскольку объем понятия «освободительная война» входит в объем понятия «справедливая война».

Подобный же результат получим при делении преступлений на умышленные, неосторожные и воинские. Деление всех студентов института на заочников, первокурсников и спортсменов также приведет к нарушению данного правила.

4. Непрерывность деления.

Деление должно быть непрерывным, то есть члены деления должны быть однопорядковыми видами. Каждое видовое понятие должно быть ближайшим видом данного рода.

При нарушении этого правила допускают логическую ошибку «прыжок в делении». «Прыжок в делении» – это логическая ошибка, возникающая, когда члены деления не являются однопорядковыми видами.

Приведем пример.

Если договора поделить на «устные» и «письменные», а потом каждый из этих видов поделить на ближайшие виды («письменные», например, на «простые» и «нотариально заверенные»), тогда такое деление будет непрерывным. Если же договора будем делить на «устные», «простые» и «нотариально заверенные», то допустим логическую ошибку «прыжок в делении».

Что касается дихотомического деления, то по сравнению с делением по видоизменению признака оно имеет ряд преимуществ. В дихотомии не надо перечислять все виды делимого рода: мы выделяем один вид, а затем образуем противоречащее понятие, в которое включаются все другие виды. Членами дихотомического деления являются два противоречащих понятия, исчерпывающих весь объем делимого понятия. Поэтому деление всегда соразмерно. Деление производится только по одному основанию – в зависимости от наличия или отсутствия у предметов некоторого признака. Члены дихотомического целения всегда исключают друг друга; любой предмет может мыслиться только в одном из противоречащих понятий.

Классификация

Деление понятий играет важную роль в такой форме систематизации научного знания, как классификация.

Классификация – это многоуровневое, последовательное деление объема понятия с целью его систематизации, углубления и получения новых знаний относительно членов деления.

Особым видом деления является классификация, представляющая собой распределение предметов по группам (классам), при котором каждый класс имеет свое постоянное, определенное место.

Целью классификации является систематизация знаний, поэтому от деления она отличается относительно устойчивым характером и сохраняется более или менее длительное время. Кроме того, классификация образует развернутую систему, где каждый член деления вновь делится на новые члены, разветвляясь на множество классов, закрепляемых обычно в таблицах, схемах, кодексах и т. п.

Классификация – это особого вида деление или система мереологических или таксономических делений. При построении классификации можно использовать оба вида логического деления – деление по видоизменению признака и дихотомическое деление, а также мереологическое деление (расчленение предмета на части).

Результат классификации – система соподчиненных понятий: делимое понятие является родом, а новые понятия (члены деления) – виды этого рода, подвиды видов. Самые сложные классификации предлагает наука, которая при их помощи фиксирует результаты своих исследований.

Самые известные примеры научных классификаций: периодическая система химических элементов Д.Менделеева, классификация растительного мира К.Линнея, классификация элементарных частичек в физике.

Такова, например, классификация животных в биологии, охватывающая до 1,5 млн. различных видов, растений в ботанике, включающая 500 тыс. видов. Классификация дает возможность рассмотреть это многообразие в определенной системе, выделить интересующие нас виды растений или животных.

Классификации отличаются от делений, не являющихся таковыми, рядом свойств:

Свойство первое. Классификация – это система последовательных делений, которые произведены с точки зрения характеристик, в частности признаков, существенных для решения теоретической или практической задачи.

Признаки могут быть безотносительно существенными и существенными в некотором отношении. Классификация возможна по тем и другим.

— Например, признак химических элементов «иметь определенный заряд ядра» является безотносительно существенным. Этот признак, наряду с другими, выступает в качестве основания деления в периодической системе химических элементов.

— На основе безотносительно существенного признака, которым является тот или иной способ производства, произведена, классификация общественно-экономических формаций.

— На основе безотносительно существенных признаков делят людей на классы.

— Тот или иной вес не является существенным признаком человека. Однако при решении некоторых практических задач его важно учитывать. Например, первоначально при космических полетах было важно учитывать вес космонавта. Значит, в указанном отношении вес являлся существенным признаком.

Чаще всего трудность классификации заключается именно в нахождении характеристики, используемой в качестве основания системы делений и важной для решения тех или иных теоретических или практических проблем.

Свойство второе. При классификации нужно так распределить предметы по группам, чтобы по их месту в классификации можно было судить об их свойствах. Например, по месту химических элементов в периодической системе Д. И. Менделеева можно судить об их свойствах).

Третье свойство. Результаты классификации представляются или, по крайней мере, могут быть представлены в виде таблиц или схем. Пример таблицы – таблица Д. И. Менделеева.

В связи с тем, что основа любой классификации – операция деления, то важным условием правильности классификации является выполнения всех условий, определяющих правильность деления.

В процессе классификации необходимо соблюдать перечисленные выше правила деления.

Вместе с тем всякая классификация относительна. Многие явления природы и общественной жизни не могут быть отнесены безоговорочно к какой-либо определенной группе явлений. Например, семью как общественно-историческое явление нельзя целиком отнести к какой-либо одной области социальной жизни, семья характеризуется как материальными, так и духовными процессами.

Кроме того, с развитием знаний классификация, как правило, изменяется, дополняется, иногда заменяется новой, более точной.

Поэтому ни к одной классификации нельзя подходить как к завершенной. Необходимо учитывать, что и сама действительность, и знания о ней находятся в непрерывном процессе изменения и развития.

Выделяют два вида классификации, которые отличаются характером оснований, используемых в операциях деления:

— естественная – это классификация, которую проводят на основании существенных признаков исследуемых предметов;

— искусственная – это классификация, которую проводят на основании несущественных признаков исследуемых предметов.

Приведем примеры.

Естественной классификацией является периодическая система химических элементов Д. Менделеева.

Искусственной классификацией является алфавитный каталог книг в библиотеке потеке или телефонный справочник.

Искусственная классификация интересных идей может производиться при чтении научной и другой литературы. Можно, например, пронумеровать тетради, в которых делаются заметки. Пусть это будут тетради А, В и С. Можно в каждой тетради нумеровать работы (книги, статьи и т. д.), при чтении которых де лаются заметки – отмечаются интересные мысли, факты, собственные соображения читающего и т. д., а также нумеровать сами заметки.

Например, сделаны заметки 1–124 относительно книги, получившей номер 6 в тетради В. Указанная классификация идей не является, конечно, научной, но ее можно использовать для нахождения дужного вспомогательного материала при написании научной работы.

Научная работа (статья, дипломная работа, диссертация) пишется на основе плана. План представляет собой научную классификацию, являющуюся многоступенчатым делением, чаще всего системой таксономических и мереологических делений. Составлению плана предшествуют формулировка проблемы, которую предстоит решить, и нахождение идеи ее решения. При составлении плана должны соблюдаться все правила деления.

1.12. Правила деления

1.12. Правила деления

Существует несколько логических правил деления понятия. Нарушение хотя бы одного из них приводит к тому, что объем понятия не раскрывается, и деление не достигает своей цели, являясь неверным. Рассмотрим эти правила и ошибки, возникающие при их нарушении.

1. Деление должно проводиться по одному основанию, т. е. при делении понятия следует придерживаться только одного выбранного признака. Например, в делении: Люди бывают мужчинами, женщинами и учителями используются два разных основания – пол и профессия, что недопустимо. Ошибка, возникающая при нарушении этого правила, называется подменой основания. В делении с подменой основания может использоваться не только два разных основания, как в приведенном выше примере, но и больше. Например, в делении: Люди бывают мужчинами, женщинами, китайцами и блондинами, как видим, используются три различных основания – пол, национальность и цвет волос, что, конечно же, тоже является ошибкой.

2. Деление должно быть полным, т. е. надо перечислить все возможные результаты деления (суммарный объем всех результатов деления должен быть равен объему исходного делимого понятия). Например, деление: Учебные заведения бывают начальными и средними является неполным, т. к. не указан еще один результат деления – высшие учебные заведения. Но как быть, если надо перечислять не два или три, а десятки или сотни результатов деления. В этом случае можно употреблять понятия: и другие, и прочие, и так далее, и тому подобное, которые будут включать в себя не перечисленные результаты деления. Например: Люди бывают русскими, немцами, китайцами, японцами и представителями других национальностей.

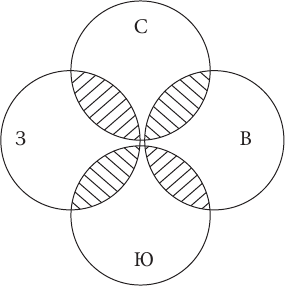

3. Результаты деления не должны пересекаться, т. е. понятиям, представляющим собой результаты деления, следует быть несовместимыми, их объемы не должны иметь общих элементов (на схеме Эйлера круги, обозначающие результаты деления, не должны соприкасаться, располагаясь отдельно друг от друга). Например, в делении: Страны мира делятся на северные, южные, восточные и западные допущена ошибка – пересечение результатов деления. На первый взгляд приведенное в качестве примера деление кажется безошибочным: оно проведено по одному основанию (сторона света) и является полным (все стороны света перечислены). Чтобы увидеть ошибку в данном делении надо рассуждать так. Возьмем какую-нибудь страну, например, Канаду и ответим на вопрос – является ли она северной? Конечно, является, т. к. расположена в северном полушарии Земли. Теперь ответим на вопрос, является ли Канада западной страной? Да, потому что она расположена в западном полушарии Земли. Таким образом, получается, что Канада – одновременно и северная, и западная страна, т. е. она является общим элементом объемов понятий северные страны и западные страны, а значит, эти понятия, а вернее их объемы, пересекаются. То же самое можно сказать и относительно понятий южные страны и восточные страны. На схеме Эйлера результаты деления из нашего примера будут располагаться так:

Вспомним, каждая классификация построена таким образом, что любой элемент, попадающий в одну ее группу (часть, вид), ни в коем случае не попадает в другие. Это и есть следствие непересечения результатов деления или их взаимоисключения при составлении какой угодно классификации.

4. Деление должно быть последовательным, т. е. не допускающим пропусков и скачков. Рассмотрим следующее деление: Леса бывают хвойными, лиственными, смешанными и сосновыми. Явно лишним здесь выглядит понятие сосновые леса, в силу чего допущенная в делении ошибка напоминает подмену основания (см. первое правило). Однако основание в данном случае не менялось: деление было проведено по одному и тому же основанию – тип древесных листьев. Подмена основания присутствует в таком, например, делении: Леса бывают хвойными, лиственными, смешанными, подмосковными и таежными. (Деление проведено по двум разным основаниям – тип древесных листьев и географическое местонахождение леса). Вернемся к нашему первому примеру. Правильно было бы разделить леса на хвойные, лиственные и смешанные, а потом произвести второе деление – разделить хвойные леса на сосновые и еловые. Таким образом, надо было совершить два последовательных деления, а в приведенном примере второе деление пропущено, через него как бы перескочили, в результате чего два деления смешались в одно. Такая ошибка называется скачком в делении. Еще раз отметим, что скачок в делении не следует путать с подменой основания. Например, в делении: Учебные заведения бывают начальными, средними, высшими и университетами присутствует скачок, а в делении: Учебные заведения бывают начальными, средними, высшими и коммерческими допущена подмена основания.

Приведем еще несколько примеров правильного деления, а также – деления, в котором нарушены рассмотренные правила и допущены различные ошибки.

а) Транспорт бывает наземным, подземным, водным, воздушным, общественным и личным (подмена основания).

б) По темпераменту люди делятся на сангвиников, меланхоликов, флегматиков и холериков (пересечение результатов деления).

в) Геометрические фигуры делятся на плоские, объемные, треугольники и квадраты (скачок в делении).

г) Отбор в живой природе бывает искусственным или естественным (правильное деление).

д) Художественные романы бывают приключенческими, детективными, фантастическими, историческими, любовными и другими (пересечение результатов деления).

е) Запоминания бывают произвольными и непроизвольными (правильное деление – дихотомическое).

ж) Математические действия делятся на сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня и нахождение логарифма (правильное деление).

з) Животные делятся на хищников, травоядных, всеядных и млекопитающих (подмена основания).

и) Энергия бывает механической и химической (неполное деление).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

§ 6. ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ

§ 6. ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ Обычно в учебниках логики формулируются лишь правила таксономического деления. Мы попытаемся распространить эти правила и на мереологическое деление.Правило 1. Деление должно быть соразмерным, т.е. в случае

[Лекция 8], часы 23, 24 Обстояние. Сущность деления на планы. Феноменологический анализ смысла

[Лекция 8], часы 23, 24 Обстояние. Сущность деления на планы. Феноменологический анализ смысла 1) Я пытался наметить Вам ту общую сферу, в которой помещаются третий и четвертый план философского содержания.Эта сфера есть объективное обстояние: это тот предмет, на который

§ 6. ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ

§ 6. ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ. ОШИБКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ Обычно в учебниках логики формулируются лишь правила таксономического деления. Мы попытаемся распространить эти правила и на мереологическое деление.Правило 1. Деление должно быть соразмерным, т.е. в случае

1. Правила доказательства

1. Правила доказательства Классификация правил доказательства обусловлена его структурой — наличием в нем тезиса, оснований и способа доказательства.Правила тезиса. Тезис — центральный пункт доказательства. Поэтому требования предъявляются прежде всего к нему.1.

II. Разрешение космологической идеи о целокупности деления данного целого в созерцании

II. Разрешение космологической идеи о целокупности деления данного целого в созерцании Если я делю целое, данное в созерцании, то я иду от обусловленного к условиям его возможности. Деление частей (subdivisio или decompositio) есть регресс в ряду этих условий. Абсолютная целокупность

ПРАВИЛА ПРИЛИЧИЯ

ПРАВИЛА ПРИЛИЧИЯ Одна школьница как-то спросила моего приятеля: целуясь, нужно закрывать глаза или можно оставлять их открытыми? Я вместе с этой школьницей очень сожалею, что в школе не преподают правил приличия в

§ 4. Правила для определений

§ 4. Правила для определений Правила образования определений удобно обсуждать, не ограничиваясь аристотелевским анализом. Ниже приведены основные аспекты этих правил:1. Определение должно представлять сущность того, что в нем определяется. Определяющее выражение

Правила для руководства ума*

Правила для руководства ума* Правило I Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он мог выносить твердые и истинные суждения обо всех тех вещах, которые ему встречаются.Таково обыкновение людей, что всякий раз, когда они замечают какое-либо

19. Правила определения

19. Правила определения Истинность определения зависит не только от правильности подачи его содержания, но и от того, насколько стройно и последовательно будет выстроена его форма. Если истинность определения зависит от того, точно ли отражает его содержание все

20. Правила деления понятий

20. Правила деления понятий Деление – это логическая операция, с помощью которой объем понятия, именуемый множеством, расчленяется на ряд подмножеств. С помощью этой операции раскрывается объем понятия, тогда как определение раскрывает его содержание.Непрерывность

22. Классификация деления

22. Классификация деления Одним из особых видов деления является классификация. Это планомерное, последовательное деление понятий с распределением видов во взаимообусловленную систему, в рамках которой последние делятся на подвиды, подвиды также разбиваются на члены

43. Правила индукции

43. Правила индукции Чтобы избегать ошибок, неточностей и неправильностей в своем мышлении, не допускать курьезов, нужно соблюдать требования, которые определяют правильность и объективную обоснованность индуктивного вывода. Ниже подробнее рассмотрены эти

2. Правила деления понятий

2. Правила деления понятий Деление представляет собой процесс важный и зачастую непростой. В результате далеко не всегда этот процесс приводит к верному результату. Бывает, что последний содержит ошибочно добавленный не в свой класс элемент. Все это может приводить к

Основание деления

Основание деления Когда мы делим понятие на виды, мы делим не просто так, а на основании чего-нибудь. Если мы делим женщин на блондинок, брюнеток и рыжих основанием будет являться их цвет волос. Если мы делим женщин на русских, цыганок и негритянок, основанием будет

Правила деления

II Разрешение космологической идеи о целокупности деления данного целого в созерцании

II Разрешение космологической идеи о целокупности деления данного целого в созерцании Если я делю целое, данное в созерцании, то я иду от обусловленного к условиям его возможности. Деление частей (subdivisio или decompositio) есть регресс в ряду этих условий. Абсолютная целокупность